三田紀房氏による受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真氏が現代の教育と受験の実情を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」より、今回は「過保護な親」と子どもの関係性について考察します。これは、多くの家庭が直面し得る普遍的なテーマであり、大学受験という大きな節目において、親子の関わり方がどのように影響するのかを深く掘り下げます。特に、子どもの受験結果に一喜一憂し、自身の関わり方に悩む親御さんにとって、示唆に富む内容となっています。

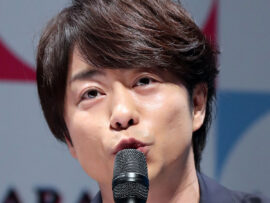

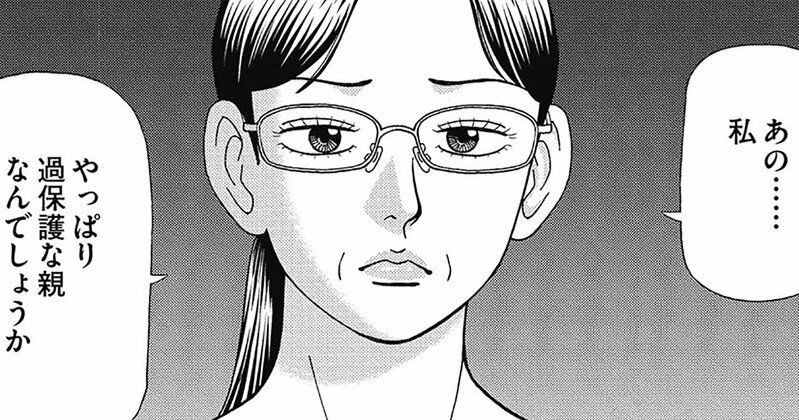

「私やっぱり過保護な親?」――天野晃一郎に反抗的な態度をとられた母親は、ショックを受け、息子の指導を依頼した東大合格請負人・桜木建二のもとを訪れます。母親の「やっぱり私、過保護な親なんでしょうか」という心配に対し、桜木は「母親が過保護で何が悪いんでしょうか?」と問い返します。この一見逆説的な問いかけは、「過保護」という言葉の多面性を示唆しています。一般的に「過保護」とは、必要以上に子どもを甘やかすことを指しますが、筆者の経験からは、「過干渉」や、場合によっては子どもを過度に束縛する「毒親」のようなニュアンスで使われることも少なくありません。では、大学受験における理想的な親の関わり方とは何でしょうか。

「過保護」の多様な意味と大学受験

「過保護」という言葉が、単なる「甘やかし」を超えて「過干渉」や「毒親」といった意味合いを含むようになった背景には、現代の複雑な親子関係や教育環境の変化があります。親が良かれと思って行った行動が、子どもにとっては束縛やプレッシャーとなり、かえって主体性を奪ってしまうケースも少なくありません。特に大学受験は、子どもの将来を左右する重要な選択であるため、親の思い入れや不安が強くなりやすく、結果として「過保護」あるいは「過干渉」と受け取られる行動につながることがあります。親は子どもをサポートしたい一心ですが、そのサポートが子どもの成長にとってどのような影響を与えるのか、慎重に考える必要があります。

マンガ『ドラゴン桜2』の書影(受験と教育をテーマにした人気作品)

マンガ『ドラゴン桜2』の書影(受験と教育をテーマにした人気作品)

東大生が語る「親の関わり方」の真実

現役東大生である筆者の持論は、「大学受験においては、お金と体調管理以外のことは、子どもから求められない限りするべきではない」というものです。しかし、これはあくまで理想論であり、現実には様々なケースが存在します。「東大生の親って子どもに『勉強しろ』って言わないんでしょ?」という問いを保護者からよく受けますが、残念ながら「そうです」と即答することはできません。確かに、誰から言われることなく自律的に勉強する東大生は比較的多い傾向にあります。一方で、進学校の環境が自然と東大を目指す雰囲気を醸成していた、という例もあります。

しかし、すべての東大生がそうではありません。筆者の知り合いには、「中高6年間で友達と外で遊ぶことが許されたのは2回だけ。あとは勉強漬け」という人もいます。このような厳しい環境で育った人が、精神的に参っているかといえば、そうでもなく、普通に大学生活を送っています。あえて不遜な言い方をすれば、「東大合格レベル」であれば、本人の主体的な意欲がそこまで強くなくても、親が勉強を強制することで手に入れられる可能性はあります。もちろん、その子に合った適切な指導や学習環境が整っていることが前提となります。親の強い働きかけが、必ずしも子どもの主体性を阻害するわけではない、という現実も存在します。

親を「否定・言い訳」にすることの落とし穴

結局のところ、家庭の事情は千差万別であり、子育てや受験における「絶対不正解」(例えば虐待など)はあっても、「絶対正解」は存在しません。親の希望で志望校を変えた優秀な友達、自発的に勉強したものの結果が振るわなかった友達、親の干渉を跳ね除けて自分の意思を貫いた友達など、筆者は多くの多様な家庭環境と子どもたちの姿を見てきました。ハッピーエンドかどうかだけで単純に分類できるほど、人間の営みはシンプルではありません。

ただ、受験を終えた「子ども側」の立場から言えることがあります。それは、「親を否定すること」は何よりもつらい行為であり、「親を言い訳にすること」は何よりも虚しい行為だということです。親が言ったことや望んでいることが、自分の考えと異なっているとき、素直に親の意見に従える子どもは少ないでしょう。筆者自身もそうでした。それでも、自分を育ててくれた親に対して「頼り、甘えられる存在であってほしい」という根本的な欲求は残っています。親を完全に否定することは、自分にとって最も身近な「味方」を自ら削ってしまうことにつながるため、精神的に非常に苦痛なのです。

そして、親の存在や指図を自分の行動しない理由や結果が出なかった言い訳にすることは、長期的に見ると避けるべきです。もし「親に対する反発」だけが行動の基準になってしまうと、いずれ自立する際に大きな困難を伴う可能性があります。親という存在がいなくなった時に、逆説的に何もできなくなってしまうリスクがあるからです。親を否定したり、親を言い訳に使ったりすることは、手軽な逃げ道になりやすい側面があります。「何かをしない」ことの正当化につながってしまうからです。しかし、これは自身の成長を妨げ、虚しさを生むだけです。筆者自身が将来親になった時には(なれるかはわかりませんが)、「子どもに否定されず、言い訳にされない」ために、常に子どもに学びや新しい視点を提供できる存在でありたいと考えています。