長年にわたり多くの受験生や保護者に選ばれてきた大学案内『大学図鑑!』が、今年も最新版を発売しました。現役生や卒業生ら5000人を超える「ナマの声」に基づいて作成される本書は、大学選びの重要な指針の一つです。本記事では、この『大学図鑑!2026』の出版を記念し、過去20年間の「日東駒専」と呼ばれる大学グループがどのように変化を遂げてきたのか、その一部を抜粋・再編集してお届けします。この分析は、2006年版『大学図鑑!2007』のデータも踏まえています。

最新刊「大学図鑑!2026」の表紙イメージ

最新刊「大学図鑑!2026」の表紙イメージ

日東駒専グループの変遷:過去20年の動向

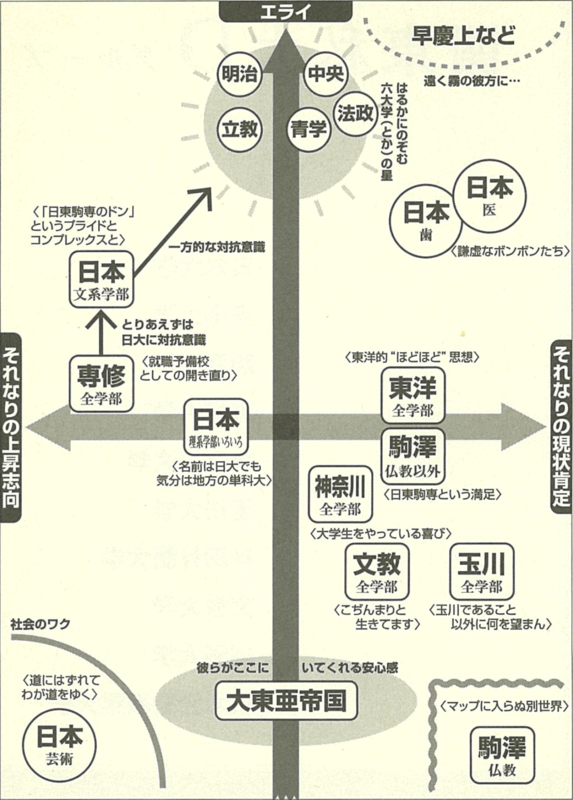

「日東駒専」という名称で親しまれているこれらの大学は、偏差値50前後に位置しながらも、その知名度は全国的に非常に高いことで知られています。難関私立大学群であるMARCHには一歩譲るものの、それ以下の大学に抜かれることのない絶妙なラインを維持し続けてきました。この安定した人気を誇る日東駒専の各大学は、この20年の間にどのような変遷を遂げてきたのでしょうか。特に注目すべきは、このグループ内での日本大学と東洋大学の相対的な位置づけの変化です。

東洋大学の目覚ましい躍進:人気度と「TMARCH」への期待

現在の受験生や高校生、そして大学生の間では、東洋大学の方が日本大学よりも人気が高いというイメージが強く、実際に志願者数にもその傾向が見られます。『大学図鑑!』の最新版である『大学図鑑!2026』においても、日東駒専グループの大学序列マップでは東洋大学が単独で首位を堅持しています。在学生たちからは、冗談半分ではあるものの、「もう日東駒専ではなく、これからは東洋のTを先頭につけてTMARCHと呼ぶべきだ」といった声が聞かれるほど、東洋大学は現在のこのグループにおいて圧倒的な人気と存在感を示しています。このまま東洋大学が堅調な成長を続ければ、将来的には現在のMARCHのような、一つ上の大学群として社会から評価される時代が来る可能性も十分に考えられます。

しかし、20年前、すなわち『大学図鑑!2007』が執筆された時点を振り返ると、東洋大学は日本大学と同等、あるいはむしろ下位に位置づけられていました。当時の世間の空気や受験生の意識としては、「日東駒専を選ぶなら、やはり日本大学が最も良い選択肢だろう」という見方が主流であったことを記憶しています。東洋大学のこのような目覚ましい躍進は、決してここ数年の急激な動きではなく、20年という長期的なスパンでその変遷を追うことで、より深い興味と洞察が得られます。興味深いことに、現役の日本大学と東洋大学の学生たちは、今なお互いをライバル視し、「自分たちの大学の方が優れている」という意識を強く持っているようです。

駒澤大学と専修大学:堅実な成長と独自の教育路線

日東駒専の残る二校、駒澤大学と専修大学にも変化が見られます。駒澤大学は、この20年間でその序列をわずかに上げたという評価です。特段大きなニュースや学術的なブレイクスルーがあったわけではないものの、教育内容の充実や学生へのサポート体制の強化を通じて、その堅実なポジションを着実に守り続けている印象を与えます。

一方、専修大学は、他の日東駒専と比較するとやや厳しい状況が続いているという見方もできますが、大学独自の強みを活かした道を歩んでいます。特に就職活動への手厚い支援や、資格取得を目的とする学生に特化したカリキュラムが充実しており、これに割り切って取り組む学生が多く見られます。これは日東駒専のなかでも特徴的な教育路線であり、特定の目標を持つ学生にとっては非常に魅力的な選択肢となっています。

この「日東駒専」レベルの大学群は、どの大学もまだ「積極的に学ぼう」という高い学習意欲を持つ学生が多く在籍しています。そのため、各大学がそれぞれの特色を打ち出し、学生のニーズに応えるべく様々な教育改革や取り組みを工夫しています。また、各大学のキャンパスは、一部に例外があるものの、総合的に見れば都心部や主要駅からのアクセスが良好で、十分に立地が良い点が共通しています。この交通の便の良さも、多くの受験生にとって大学選びの大きな魅力、人気の理由となっていると言えるでしょう。

まとめと今後の展望

『大学図鑑!』による長期的な分析が明確に示しているのは、過去20年間で「日東駒専」という大学グループの内部序列が、静かながらも着実な変化を遂げてきたという事実です。特に、東洋大学の目覚ましい人気上昇と社会からの評価の変化は、今後の大学選びのトレンドを考える上で非常に重要な要素となります。

大学進学を目指す受験生やその保護者にとって、このような最新の傾向と、過去の動向を深く理解することは、自身の志望校を選択する上で極めて有益な情報となるでしょう。偏差値や知名度だけでなく、各大学が提供する教育内容、特色、そして将来性までを見据え、自身の目標や将来設計に最も合った教育機関を見つけることが、充実した学生生活と成功への鍵となります。

参考文献

- 『大学図鑑!2026』(2025年1月執筆)

- 『大学図鑑!2007』(2006年1月執筆)

- Source: https://news.yahoo.co.jp/articles/6207e58928743cf7a45a3fa730f189be88a29616