宮崎県沖の日向灘で2024年8月に発生し、「南海トラフ地震臨時情報」発表のきっかけともなったマグニチュード(M)7.1の地震。この大地震の発生前、プレート境界が時間をかけて動く「ゆっくり滑り」が、通常の半分の間隔で起きていたことが国土地理院の研究チームによって新たに発表されました。これは、これまでシミュレーションで示されてきた「大地震前に発生間隔が短くなる現象」が実際に観測された初めての事例であり、将来的な大地震の予測において極めて重要な発見とされています。

「ゆっくり滑り」とは?その特徴と大地震との関連

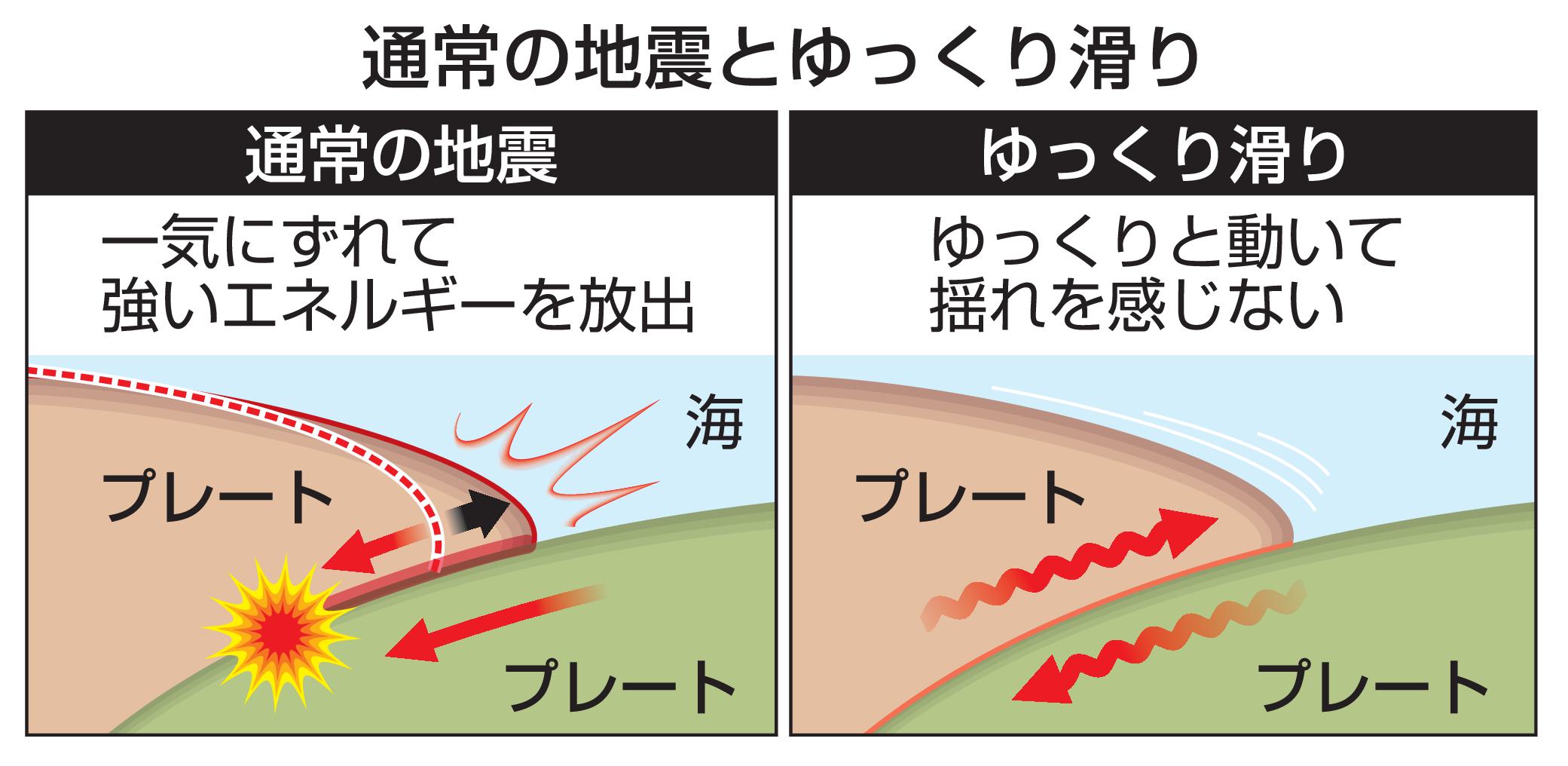

「ゆっくり滑り」とは、通常の地震のように一瞬で断層がずれ動くのではなく、非常にゆっくりと時間をかけてプレート境界が滑る現象を指します。この動きは非常に緩やかなため、人が感じる揺れや津波を引き起こすことはありません。しかし、そのエネルギー解放は決して小さくなく、大地震の前兆として注目されています。実際に、2011年の東日本大震災の際にも、本震の前に発生した前震後にゆっくり滑りが観測され、本震との関連性が指摘されていました。この現象を継続的に観測し、その特性を理解することは、地震活動全体の解明に不可欠です。

通常の地震とゆっくり滑りのメカニズム比較図

通常の地震とゆっくり滑りのメカニズム比較図

日向灘における「ゆっくり滑り」の観測と今回の新発見

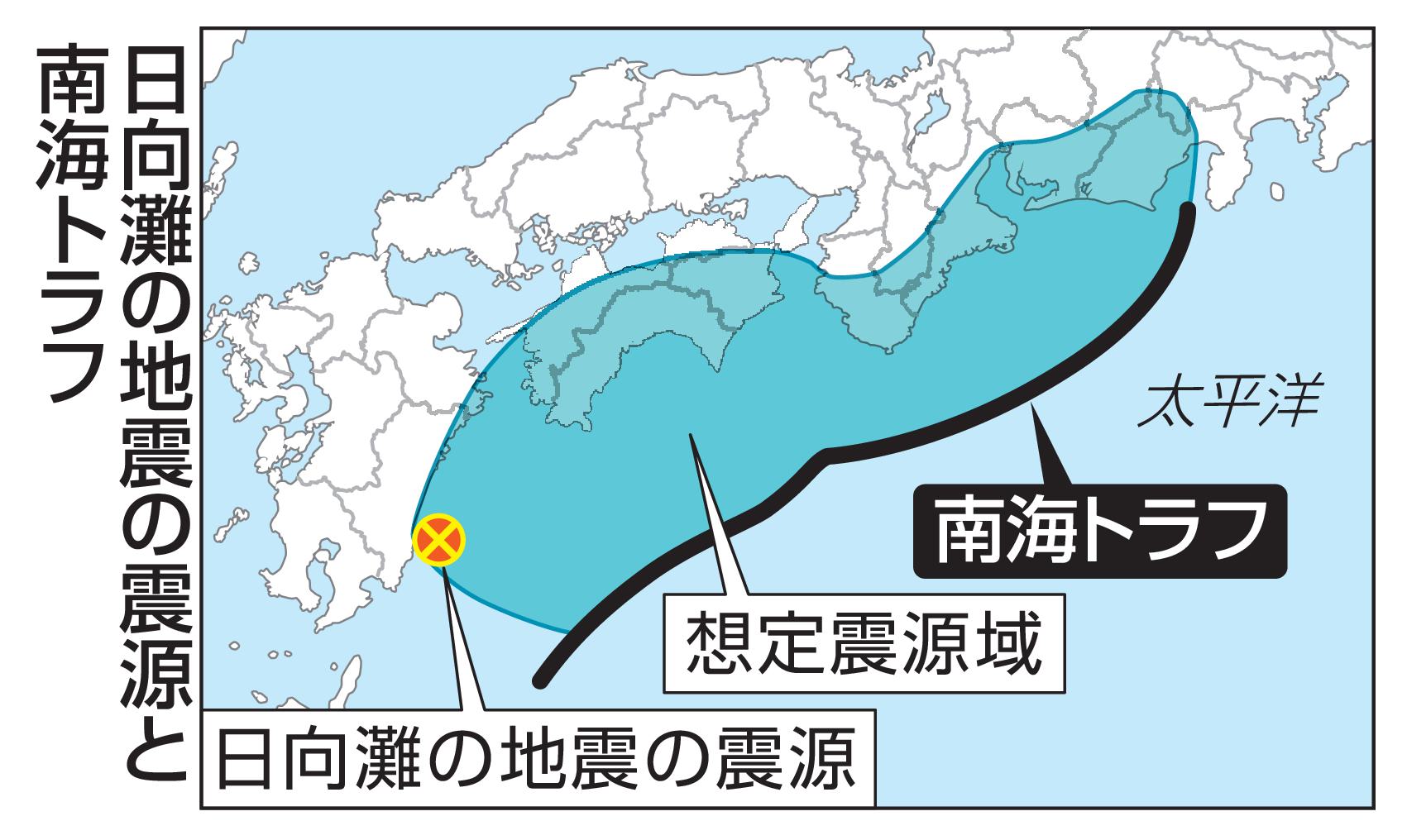

日向灘は、M7級のプレート間地震が約20~30年周期で繰り返し発生する地震活動が活発な地域です。国土地理院は1996年以降、この地域の地殻変動を継続的に観測しており、そのデータから深さ約40キロ付近のプレート境界で、ゆっくり滑りが約2年に1回程度の頻度で発生していることを把握していました。今回、2024年8月の日向灘M7.1地震に先立ち、このゆっくり滑りの発生間隔が通常の半分に短縮されていたことが明確に観測されたのです。これは、理論的な予測が現実のデータで裏付けられた画期的な成果と言えます。

日向灘の地震の震源域と南海トラフの位置関係を示す地図

日向灘の地震の震源域と南海トラフの位置関係を示す地図

地震予測の新たな可能性と今後の課題

今回の発見は、大地震の発生前に現れる可能性のある、新たな「シグナル」を示唆するものです。これにより、地震予測の精度向上に向けた重要な一歩が踏み出されたと言えるでしょう。国土地理院の小沢慎三郎主任指導官(地球物理学)は、「今後もモニタリングを続け、観測事例を積み重ねることで、ゆっくり滑りと地震の関係についてより深く理解を進めていきたい」と述べています。この研究が深化することで、将来的に南海トラフ巨大地震のような大規模な地震に対する予測や、それに伴う防災・減災対策の強化に大きく貢献することが期待されます。継続的な観測と研究が、地震による被害を軽減する鍵となります。