太平洋戦争の激戦地として知られるソロモン諸島ガダルカナル島沖で、旧日本軍の駆逐艦「照月(てるづき)」とみられる船体が、日米の研究者らが参加する米国の海洋調査団体によって発見されたことが明らかになりました。照月は1942年12月、同島で多くの餓死者を出していた日本兵への物資輸送作戦中に、米軍の攻撃を受け沈没した歴史を持ちます。この発見は、当時の絶望的な戦況を現代に伝える貴重な手がかりとなります。

照月の艦歴と沈没の経緯

全長134メートルを誇る駆逐艦「照月」は、「秋月型」駆逐艦の2番艦として1942年8月に竣工しました。同年12月、ガダルカナル島への食糧などの補給船団を護衛する任務にあたっていた際、米軍の魚雷攻撃を受け航行不能に陥ります。乗組員は船が敵の手に渡ることを避けるため、自らの手で船を沈めました。この痛ましい出来事により、約10人の乗組員が命を落としています。

ガダルカナル島沖の水深800mの海底で発見された旧日本軍駆逐艦「照月」の損傷した船尾部分。オーシャン・エクスプロレーション・トラストの無人探査機が撮影。

ガダルカナル島沖の水深800mの海底で発見された旧日本軍駆逐艦「照月」の損傷した船尾部分。オーシャン・エクスプロレーション・トラストの無人探査機が撮影。

深海の船体発見:探索の詳細

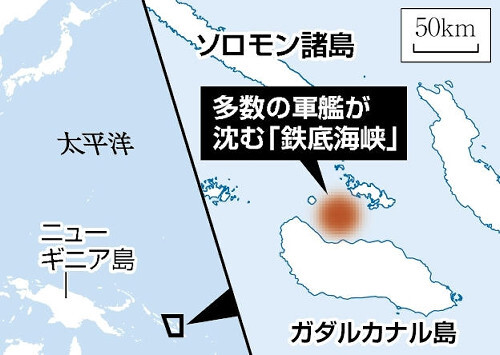

今回の発見は、米調査団体「オーシャン・エクスプロレーション・トラスト(OET)」によるものです。照月とみられる船体は、多数の軍艦が沈み「鉄底(てってい)海峡」として知られるガダルカナル島沖の海域で発見されました。戦後80年を間もなく迎えるにあたり、米海洋大気局の援助を受けたOETが2025年11月11日、無人探査機を用いて調査を行ったところ、水深800メートルの海底に沈む船体を確認しました。

約200メートル離れた海底からは、ちぎれた船尾部分も発見されました。船体の損傷状況が生存していた元乗組員の証言と合致したほか、主砲の数や配置が照月と一致したことが確認されています。記録上、ソロモン諸島周辺で沈没した同型艦は照月を含め2隻のみであり、そのうちの別の1隻は既に発見済みであったことから、今回見つかった船体が照月であると結論付けられました。

当時の絶望的な戦況

太平洋戦争下、日本は制空権を失い、ガダルカナル島への補給路が途絶えていました。鈍足な輸送船の使用が困難になったため、高速で機動力の高い駆逐艦を用いた「鼠輸送」と呼ばれる補給作戦を展開しましたが、その多くは敵の攻撃により失敗に終わっています。照月の沈没も、この絶望的な状況下での犠牲の一つでした。

太平洋戦争の激戦地であり、旧日本軍駆逐艦「照月」が沈没したソロモン諸島・ガダルカナル島の地図。補給作戦の舞台となった地域を示す。

太平洋戦争の激戦地であり、旧日本軍駆逐艦「照月」が沈没したソロモン諸島・ガダルカナル島の地図。補給作戦の舞台となった地域を示す。

歴史的意義と研究者の見解

探査に参加した京都大学東南アジア地域研究研究所の石井周特定研究員は、「照月は、絶望的な補給状況を克服しようとした日本軍の苦境を物語っている」と指摘しています。この発見は、歴史の空白を埋め、当時の兵士たちが直面した困難な現実を今に伝える貴重な史料となるでしょう。

OETは、一昨年にも1942年のミッドウェー海戦で沈没した空母「赤城」の撮影に成功するなど、深海での歴史的発見において豊富な実績を持つ団体です。今回の「照月」の発見も、その専門性と経験に裏打ちされた成果であり、今後のさらなる深海探査が期待されます。

結び

旧日本軍駆逐艦「照月」の発見は、ガダルカナル島の激戦で失われた多くの命と、当時の日本軍が直面した過酷な現実を再認識させるものです。戦後80年が経つ今、海底に眠る遺物が語りかける歴史の真実を、私たちは深く受け止める必要があります。