興行収入56億円を突破し、今年度のNo.1映画との呼び声も高い李相日監督の最新作『国宝』は、吉田修一の同名小説を映画化したものです。監督と原作者のタッグは『悪人』『怒り』に続き3度目となり、今回は日本の伝統芸能である歌舞伎の世界を舞台に、そこに生きる人々の栄光と挫折を描き出しています。歌舞伎評論家でもある犬丸治氏が、この話題作の魅力を余すところなく鮮やかに描き出します。

興行収入56億円突破!映画『国宝』の圧倒的魅力

封切り直後の6月8日以来、映画『国宝』をすでに4回鑑賞しました。吉田修一の原作は事前に読んでおり、カンヌ国際映画祭に出品され話題になっている程度の認識でしたが、その出来栄えは予想をはるかに超えるもので、ただただ瞠目するばかりでした。鑑賞後の興奮はなかなか冷めやらず、まるで毒のように身体をじわじわと駆け巡り、人に会うたびにこの作品について語りたくなってしまうほどです。

歌舞伎の「真実」を映し出す映像美と役者の渾身の演技

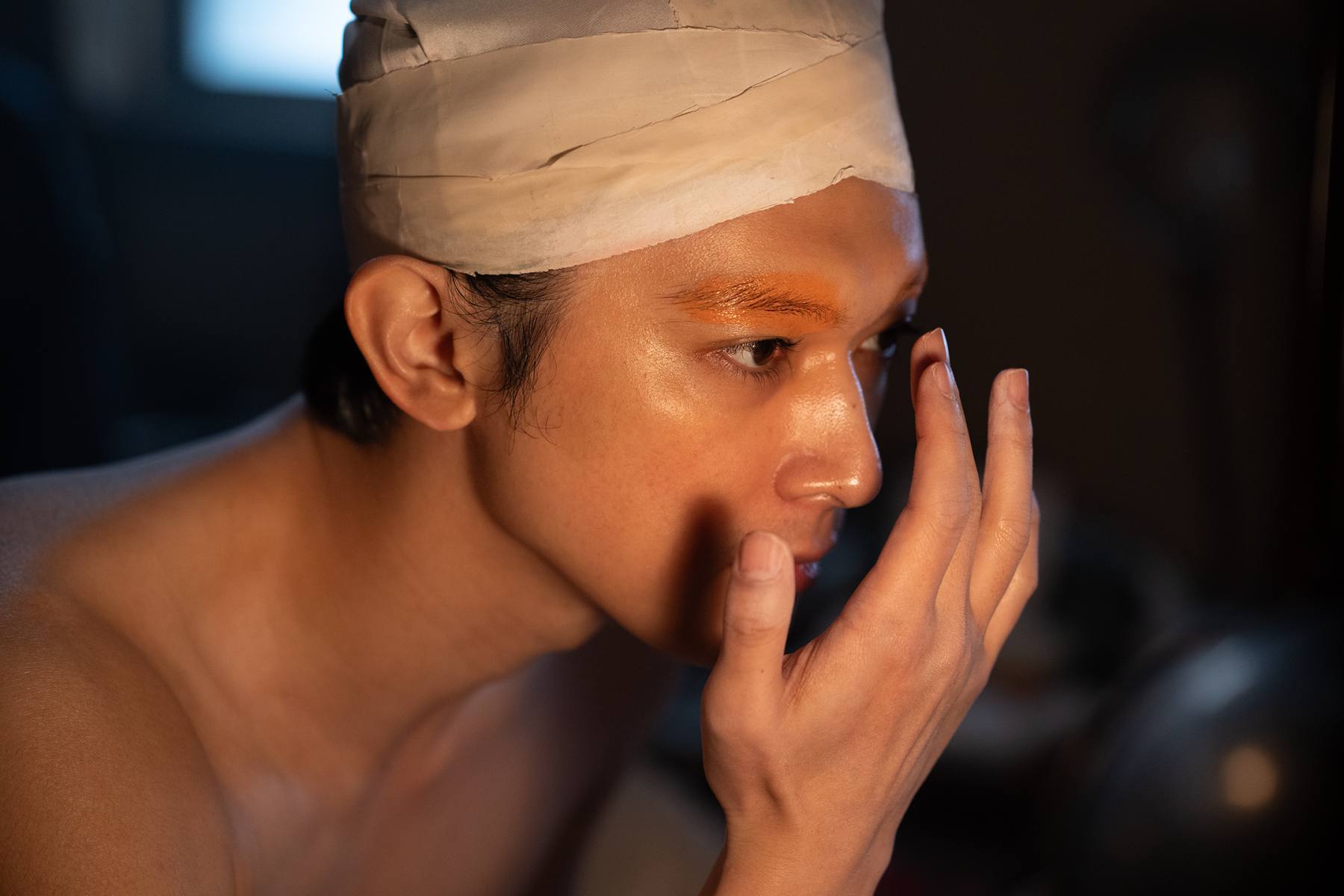

歌舞伎を題材とした映画は、本物の歌舞伎とは異なるため、どこかしら「安っぽさ」や「偽物感」がつきまとうものだと思われがちです。しかし、この『国宝』にはそれが全くありません。優れたカメラワーク(ソフィアン・エル・ファニ)が寄与しているという声もありますが、吉沢亮と横浜流星が舞う「二人藤娘」や「二人道成寺」を観ても、二人の役者は実にしっかりとした形を保っており、1年半にわたる稽古で流した汗と刻苦が偲ばれます。

映画「国宝」のポスター。吉沢亮と横浜流星が歌舞伎役者を演じる姿が描かれ、李相日監督と吉田修一原作のコラボレーションを示す。

映画「国宝」のポスター。吉沢亮と横浜流星が歌舞伎役者を演じる姿が描かれ、李相日監督と吉田修一原作のコラボレーションを示す。

「血」か「実力」か?俳優たちの「ドキュメンタリー」としての側面

本職の歌舞伎役者と比べて技芸の巧拙を批判する声も目にしましたが、それであれば歌舞伎座の舞台を観れば良いだけの話です。いわば『国宝』は、「血」か「実力」か、という葛藤を抱える喜久雄と俊介の物語に重ねて、吉沢亮と横浜流星という二人の俳優が歌舞伎役者を演じ切るまでの「ドキュメンタリー」でもあるのです。3時間という長尺にもかかわらず観客を飽きさせないのは、登場人物と俳優、この4人の人生を観客があたかも追体験するかのように感じられるからでしょう。

舞台裏の息遣いを克明に記録:知られざる歌舞伎の世界

それだけではありません。喜久雄扮する「二人道成寺」の白拍子花子が、花道でせり上がってくる時に視界に開けてくる劇場の天井、次の出番を待つ舞台袖、口上でたっつけ姿の大道具さんが幕を開けていく時の衣擦れの音。舞台の表裏に棲息する興行会社、裏方、役者たちの息遣い。そうした歌舞伎の空気感が実に細密に記録されています。私も五十余年歌舞伎を観てきて、学生歌舞伎の舞台に立ったりもしていますが、初めて観る光景もいくつかありました。これは単なるフィクション映画の枠を超え、歌舞伎という伝統文化への深い敬意と理解がなければ成し得ない描写と言えるでしょう。

まとめ

映画『国宝』は、単なるエンターテインメント作品に留まらず、歌舞伎の伝統と葛藤、そして役者の魂のぶつかり合いを、圧倒的な映像美と俳優たちの渾身の演技で描き切った傑作です。興行収入の成功はもちろんのこと、歌舞伎評論家をも唸らせるその描写の緻密さと真実味は、観る者に深い感動と洞察を与えます。この作品は、日本の伝統芸能の奥深さに触れ、その舞台裏に息づく人間ドラマを垣間見ることができる貴重な機会を提供しています。