かつて「夢のマイホーム」と称され、何十年ものローンを組んで手に入れた住宅が、今や日本中で次々と空き家と化しています。日本の総住宅数約6500万戸に対し、総務省の調査(2023年10月時点)によると、全国の空き家は約900万戸に達し、全住宅の13.8パーセントを占める深刻な「空き家問題」として浮上しています。このまま対策が講じられなければ、2038年には日本の住宅の3軒に1軒が空き家になるという試算もあり、その影響は地方だけでなく、大都市圏にも及び始めています。空き家は単なる放置物件ではなく、所有者や周辺住民に多大な財政的・社会的なリスクをもたらす存在です。

深刻化する空き家問題の現状と統計データ

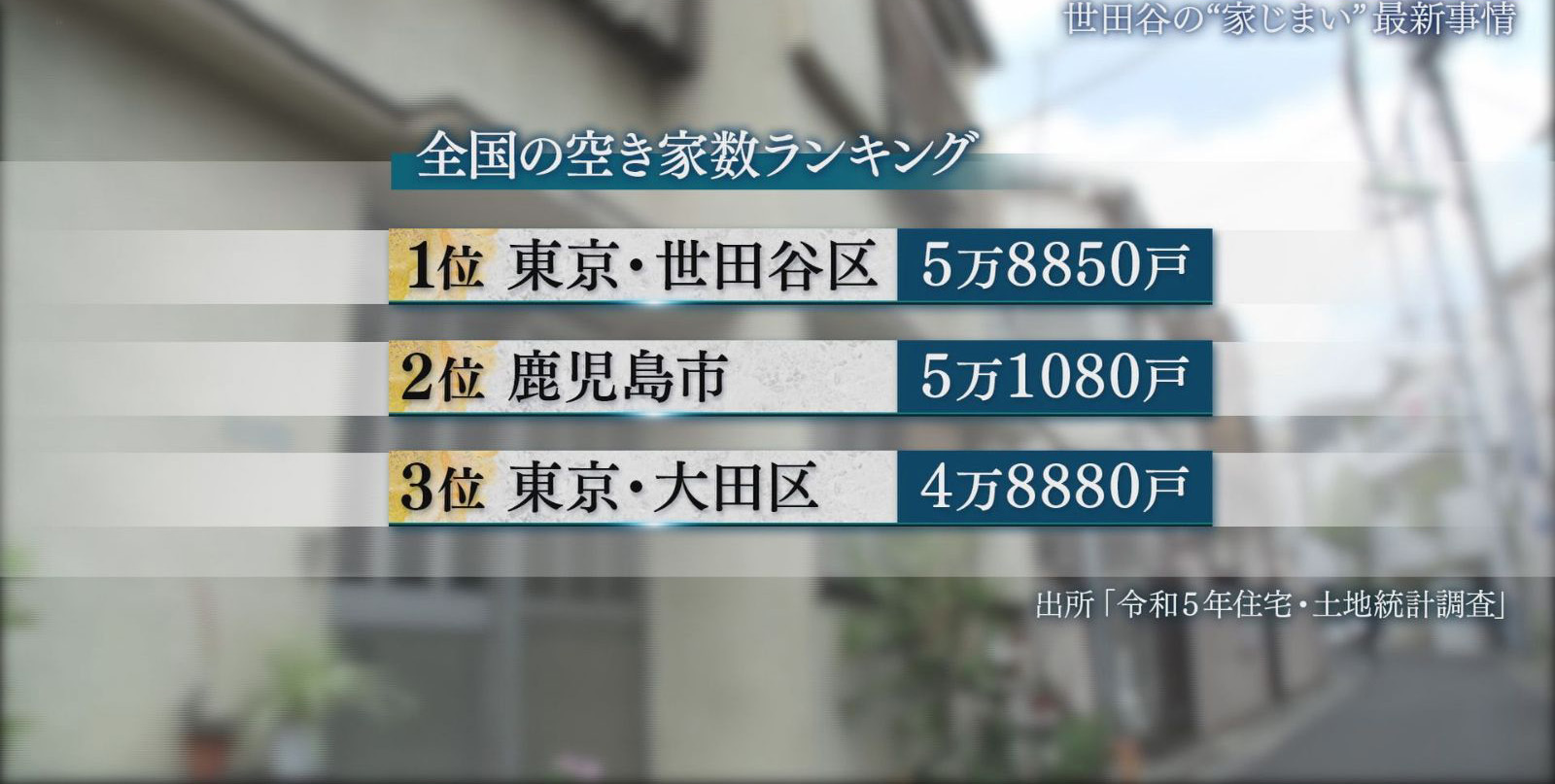

空き家問題は、もはや地方に限定された課題ではありません。全国で最も空き家が多いとされるのは、意外にも東京都世田谷区であり、その数は約5万戸にも上ります。東京23区で最も人口が多い世田谷区は、三軒茶屋や二子玉川といった人気の街を擁し、約51万世帯が暮らす一大都市です。しかし、令和5年住宅・土地統計調査によれば、世帯数日本一の世田谷区でも、この数年の高齢化の進展と共に空き家が約5万8000戸まで増加している実態が明らかになっています。これは、高齢化と人口構造の変化が、都市部においても住宅の空洞化を引き起こしている証左と言えるでしょう。

身近に潜む空き家の危険性:資産価値から防犯まで

空き家が放置されることによって生じるリスクは多岐にわたります。まず、所有者にとっては、税金負担の増大が挙げられます。適切な管理が行われない空き家は、住宅に対する固定資産税の優遇措置を失い、税金が数倍に跳ね上がる可能性があります。また、時間の経過と共に建物の老朽化が進み、高額な修繕費が発生するリスクも高まります。

さらに深刻なのは、周辺環境への悪影響です。空き家は害虫や害獣の発生源となるだけでなく、不法侵入や不法投棄、ひいては犯罪の温床となる危険性も指摘されています。ある調査では、空き家が1軒あるだけで、周囲の資産価値が3パーセント低下するという結果も出ており、地域全体の経済的価値に悪影響を与える可能性も無視できません。

世田谷区の挑戦:「特定空き家」対策と所有者の責任

空き家数全国トップの世田谷区では、この問題に立ち向かうべく、「空き家対策専門チーム」が結成されています。同チームのリーダーである千葉妙子係長は、ツタに覆われ屋根が崩れ落ちた物件などの「特定空き家」の調査に日々奔走しています。

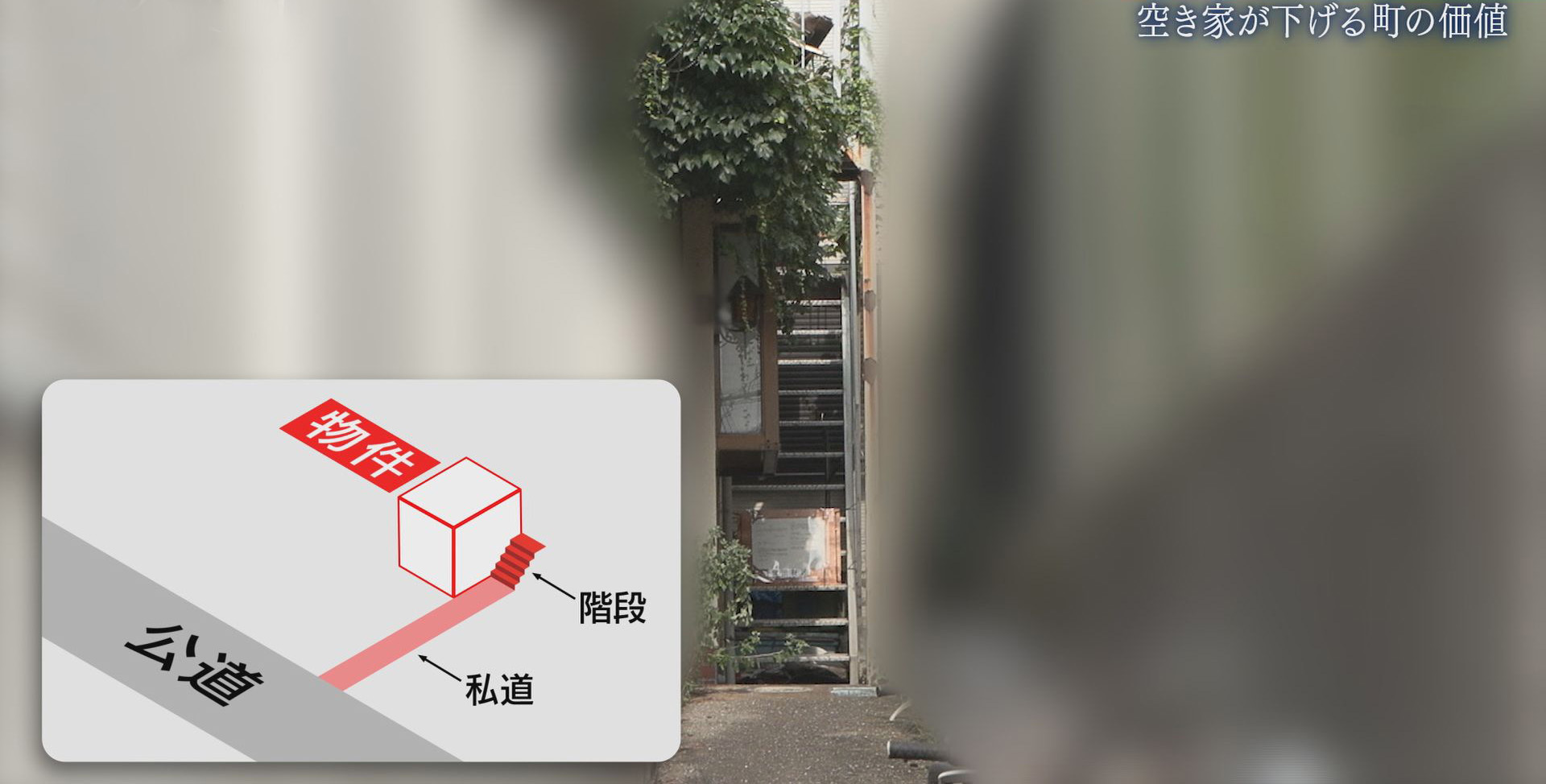

「特定空き家」とは、周辺に著しい悪影響を及ぼすと判断された空き家のことで、世田谷区はこれまで13棟を特定空き家に指定してきました。このような物件は、通常の重機が入るのが困難なほど通路が狭いなど、解体自体が難しいケースも少なくありません。

特定空き家に指定された所有者には、「除却(取り壊し)」が命じられます。これに応じない場合、所有者は固定資産税の優遇措置を失い、約6倍の税金を支払うことになります。さらに、行政が代わりに建物を解体し、その費用を所有者から徴収する「行政代執行」が行われる可能性もあります。これは決して他人事ではなく、親から子へ、初めて「家の終活」という現実に直面する人々が増えている中で、所有者自身の葛藤や決断が問われる社会問題となっています。

結び

日本の空き家問題は、少子高齢化、相続問題、そして都市の構造変化が複雑に絡み合った、現代社会の大きな課題です。全国的に増加する空き家は、個人の財産管理だけでなく、地域の安全、美観、そして資産価値にも大きな影響を及ぼします。政府や自治体、そして企業による取り組みはもちろん重要ですが、私たち一人ひとりがこの問題に目を向け、自身の「家の終活」について考える時期に来ていると言えるでしょう。

参考資料

- 総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

- Yahoo!ニュース (記事元: テレビ東京「ガイアの夜明け」2025年8月1日放送)

- 世田谷区 空家・老朽建築物対策担当

- 株式会社LIFULL HOME’S空き家バンク

- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」