地域医療の未来を担う医師を育成するはずの制度が、その人生を拘束する“悪魔の契約”と化しているのか。2025年8月6日、自治医科大学(栃木県下野市)の卒業生である医師A氏(仮名)が、同大学の「修学金制度」は憲法および法令に違反するとし、同大学と愛知県を相手に債務不存在確認および国家賠償請求訴訟の第2回口頭弁論期日を迎えました。この訴訟は、僻地医療を支える医師の働き方やキャリア設計に大きな影響を与える可能性があり、注目されています。

2025年における自治医科大学医学部の都道府県別志願者数を示した表

自治医科大学の修学金制度は、学生への学費貸与と引き換えに、卒業後一定期間の僻地等での地域医療勤務を義務付ける独自の仕組みです。2015年に同大学に入学したA氏はこの制度に基づき、在学中に総額2660万円を大学から貸与されました。しかし、A氏が指定勤務先を退職したことで、大学側からこの多額の修学金の一括返済を求められています。これに対し、A氏は一括返済を求める法的根拠となっている契約条項が違憲・違法であると主張し、裁判での解決を目指しています。

総額2660万円の「修学金」貸与とその返還条件

自治医科大学の修学金制度は、入学金や授業料など、学生が修学に必要な資金を大学が貸与するものです。この制度の最大の特徴は、卒業後に一定期間、大学側が指定する公立病院等で医師として勤務することを条件としている点にあります。この勤務期間が貸与を受けた期間の1.5倍に達した場合、修学金の返還が免除される仕組みが設けられています。

この日の口頭弁論では、大学側と愛知県側が原告A氏の主張に対して反論を行いました。期日後に会見を開いたA氏は、今回の訴訟にかける強い思いを語りました。A氏は「他の大学の地域枠制度など、同様の問題で困っている方の中には、私のように裁判という手段に踏み出せないほど『つぶされてしまっている』現状があります。彼らの助けになるような結論が得られるまで、私自身も負けずに一つ一つ主張を重ねていきたい」と述べ、多くの医師が抱える共通の課題解決に向けた決意を示しました。

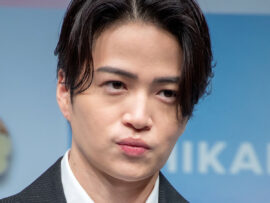

原告A氏と代理人弁護士が記者会見で自治医科大学の修学金制度訴訟について語る様子

原告A氏と代理人弁護士が記者会見で自治医科大学の修学金制度訴訟について語る様子

地域医療を支える自治医大の設立経緯と制度の目的

自治医科大学は、地域医療の確保を目指して旧自治省(現在の総務省)が主導し、全国の都道府県からの負担金を中心に運営されている特殊な背景を持つ医科大学です。その設立経緯から、僻地医療への貢献が強く求められており、修学金制度もその目的のために設計されました。全ての学生に修学金が貸与されるのは、将来的に地域医療を担う人材を育成するという大学の使命に基づいています。

しかし、この制度が個々の医師のキャリアパスに予期せぬ影響を及ぼすケースも少なくありません。原告A氏は、当初は経済的な理由から学費が安い地元の国公立大学医学部を目指していましたが、高校の教員からの勧めもあり、自治医科大学を併願することを決めました。この選択が、その後のA氏の医師としてのキャリア設計を大きく狂わせるきっかけとなったと主張しています。

今回の自治医科大学の修学金制度を巡る訴訟は、単なる一医師と大学間の金銭トラブルに留まらず、地域医療体制のあり方、医師の職業選択の自由、そして同様の地域枠制度を持つ他の医学部の運用にも一石を投じるものと見られています。この訴訟の行方は、日本の医療制度と医師の働き方改革において、重要な判例となる可能性があります。

参考資料: