「週刊新潮」の長期連載コラム「墓碑銘」において、去る7月14日に逝去された音楽評論家・編集者である渋谷陽一氏の生涯が振り返られた。日本の音楽シーンに多大な影響を与え、多くのアーティストやリスナーに影響を与え続けてきた渋谷氏の功績は、単なる評論家の枠を超え、半世紀以上にわたる彼の活動が日本の音楽文化の形成にどれほど貢献したかを物語っている。

音楽業界を変革した「ロッキング・オン」創刊の情熱

渋谷陽一氏は、ロック音楽に馴染みのない人々にもその名が知られる存在だ。1972年に洋楽ロック批評誌「ロッキング・オン」を創刊し、音楽評論家としてだけでなく、大規模な音楽フェスティバルの企画・運営も手掛けるなど、その活動は多岐にわたった。同世代の音楽評論家であり、尚美学園大学名誉教授の富澤一誠氏は、渋谷氏のような経歴を持つ音楽評論家は他にいないと語る。「こんな良いアーティストがいると知ってほしい」という純粋な思いが彼の原点であり、それが単なる紹介や業界の意向に流されない、独自の視点での批評へと繋がった。

渋谷氏は1951年、東京・新宿に生まれ、大手銀行勤務の父を持つ家庭で育った。ビートルズとの出会いをきっかけに洋楽に目覚め、明治学院大学に進学するも、すでに音楽評論家として活動を始めていたため学業は二の次になったという。初期の原稿を「理屈っぽい」と評された経験が、「必ず見返してやる」という強い思いに繋がり、21歳で仲間と共に「ロッキング・オン」を創刊する原動力となった。創刊にあたっては、母親からの借金やNHKラジオのDJ番組「若いこだま」などで得た収入の全てを投じるなど、並々ならぬ情熱と覚悟があった。

DJ活動で培われたビジネス感覚と読者重視の姿勢

ニッポン放送の元社長である亀渕昭信氏は、渋谷氏のDJ時代についてこう振り返る。「NHKに任され、当時流行していなかった曲も積極的に流していた。自分の好きなものに自信を持ち、その考えを心に響く言葉でリスナーに語りかけ、注目を集めた」。亀渕氏は、このDJ時代にすでに渋谷氏の優れたビジネス感覚が表れていたと指摘する。リクエストを分析して人気の傾向を掴み、何が売れるのかを判断する力が養われたという。

「ロッキング・オン」は黒字化までに5年以上を要したが、渋谷氏はその間も読者の投稿を重視する編集姿勢を一貫して変えなかった。ラジオDJで音楽評論家の山本さゆり氏は、番組で共演した際の渋谷氏について「毒舌ではあるが悪口ではない。文章と同じ渋谷節が持ち味だった」と語る。熱弁を振るう一方で、実務的で冷静な側面も持ち合わせていたという渋谷氏の多面的な人物像がうかがえるエピソードだ。

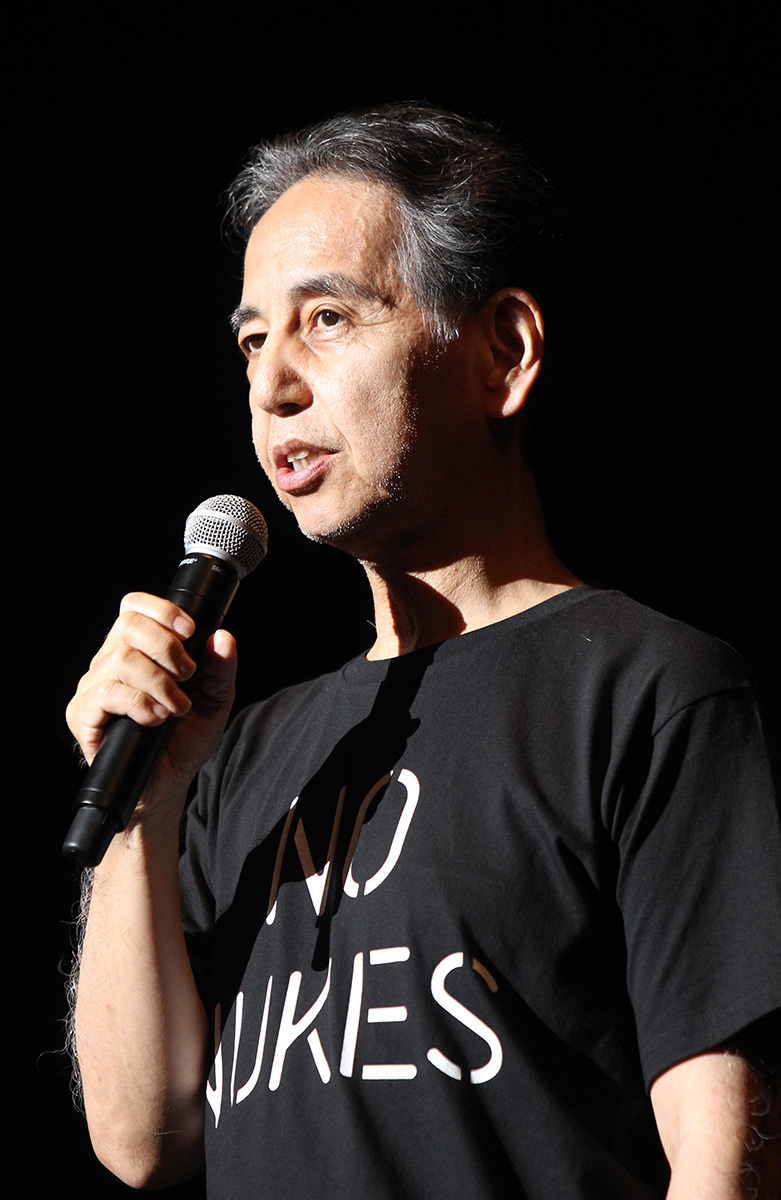

音楽評論家でありロッキング・オン創刊者の渋谷陽一氏

音楽評論家でありロッキング・オン創刊者の渋谷陽一氏

渋谷陽一氏は、「ロッキング・オン」という雑誌を通じて、日本の音楽批評のあり方を確立し、読者との対話を重視する姿勢を貫いた。彼の活動は、単に音楽を紹介するだけでなく、その背景にある文化や時代精神を深く掘り下げ、日本のロックシーンに新たな価値観と多様な視点をもたらした。

渋谷氏が築き上げた「ロッキング・オン」は、音楽雑誌という枠を超え、日本の音楽文化を語る上で欠かせない存在となった。彼の訃報は、日本の音楽界全体に深い悲しみをもたらすと同時に、その偉大な功績を再認識させる機会となった。渋谷陽一氏の情熱と独自の視点は、これからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。

参考資料

- 週刊新潮 (詳細記事は言及なしのため、元の記事の出典元を記載)

- Yahoo!ニュース (記事掲載元)