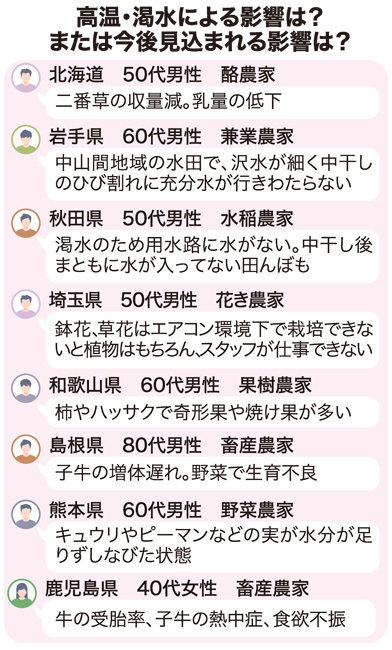

近年、日本列島を襲う異常な高温と渇水は、各地の農業に甚大な影響をもたらしています。全国の農家からは、過去に例を見ないほど深刻な被害報告が相次いでおり、資金や労力を投じて水の確保や温度抑制対策を講じるものの、「どこまで出荷量や品質を維持できるのか」という不安が広がっています。本記事では、日本農業新聞の「農家の特報班」が実施したアンケート結果に基づき、日本の農業が直面する猛暑と水不足の現状、そしてその深刻な影響について詳しく報じます。

記録的猛暑と水不足が各地の農作物を直撃

連日の高温と水不足は、日本の多様な農作物に深刻な打撃を与えています。ひび割れた田んぼ、しなびたミニトマト、果面が割れて変色したメロンなど、その被害は広範囲に及んでいます。

新潟県で20ヘクタールの水稲を栽培する40代の男性自営業者は、「水不足の影響で、稲の葉が閉じたままの場所が広がっている」と語り、現時点で1ヘクタールで被害を確認しています。出穂期を迎え、週半ばに雨が降る予報があるものの、「降れば恵みの雨、降らなければ無情の太陽だ」と天候の動向を懸念しています。また、青森県の60代男性農家も「出穂期なので水をためておきたいが、それができない」と嘆き、水路の水量が少なく「なかなか田に入らない」状況を報告。収量や品質への影響については「刈ってみないと分からない」と不安を募らせています。

園芸品目でも日焼け被害の報告が相次いでいます。ミニトマトを栽培する三重県の40代男性野菜農家は、「今年は特に多い」と述べ、収量が「例年と比べて3割ほど減りそう」と見込んでいます。高温は「株の体力にも影響を与えている」と実感しており、例年11月まで収穫できていたものが、昨年は9月ごろまでしか実が着かなかったと言います。今年も収穫期が短くなれば「さらに減収してしまう」と懸念し、今後は秋に収穫できる品目への転換も視野に入れています。

干ばつでひび割れた田んぼの様子、日本の農業が直面する水不足の深刻さを象徴

干ばつでひび割れた田んぼの様子、日本の農業が直面する水不足の深刻さを象徴

佐賀県の40代男性野菜農家は、アスパラガスが「本来なら親指大に育つが、小指程度にしかならない」と語り、先端部分の形状もそろわず「収量が大きく減っている」と報告しています。ハウス内の気温が40度、地温も35度を超える時もあり、「朝夕に水をやり、肥料も入れているが追いつかない」と、現状の対策では不十分であることを示唆しています。

広島県の50代男性花き農家は、6月に菊10アールを定植しましたが「ほとんど雨がない」状況に直面。1割程度の立ち枯れが発生し、「栽培を始めて9年目だが、こんなことはなかった」と異常な状況を語っています。水分確保のため、1週間に2、3回、夕方にかけての畝間かん水に努めています。

猛暑による日焼け被害を受けたミニトマト、果実の品質低下が課題

猛暑による日焼け被害を受けたミニトマト、果実の品質低下が課題

収量と品質への不安、そして「無情の太陽」

今回の猛暑と渇水は、単に一時的な農作物の被害に留まらず、農家の生計と今後の農業経営に深刻な影を落としています。多くの農家が「どこまで出荷量や品質を維持できるか」と不安を抱え、収入減少への懸念が広がっています。

水の確保や温度抑制といった対策は不可欠ですが、気象条件が想定を超える中で、既存の努力だけでは限界があることも浮き彫りになっています。農家が語る「無情の太陽」という言葉は、彼らが直面する自然の猛威と、それに抗しきれない現状への諦めにも似た感情を象徴しています。

結論

日本の農業は今、気候変動がもたらす「異常高温」と「干ばつ」という新たな課題に直面しています。各地の農家が報告する具体的な被害は、食料供給の安定性や地域経済に大きな影響を与える可能性を示唆しており、これは日本の社会全体で取り組むべき喫緊の課題です。収量や品質の低下を食い止め、持続可能な農業経営を確立するためには、国や自治体による支援だけでなく、より先進的な技術の導入や、気候変動に適応した作物の研究・開発が急務と言えるでしょう。農家の声に耳を傾け、彼らが直面する困難を共に乗り越えるための対策を講じることが求められています。

参考文献

- 日本農業新聞「農家の特報班」アンケート調査

- Yahoo!ニュース: 高温・渇水による影響は?または今後見込まれる影響は?

- 【一覧】高温・渇水対策を実践するための課題は? (日本農業新聞)