中国の歴代皇帝を支えた「後宮」には、妃をはじめ数多くの女性たちがいた。彼女たちはどのように集められ、宮仕えをしていたのか。中国文学者で明治大学教授の加藤徹さんが書いた『後宮 宋から清末まで』(角川新書)から、明時代末期に行われていた后妃選びの面接試験「選秀女」のエピソードを紹介する――。

【写真】悲劇的な最後を迎えた女性皇族もいれば、側室から皇后になった女性もいた

■家がらより容姿を重んじた明の皇帝

過去の日本の天皇や、征服王朝の皇帝は、君主の血統カリスマを維持するため、后妃を選ぶ際は血筋や家柄を重んじた。

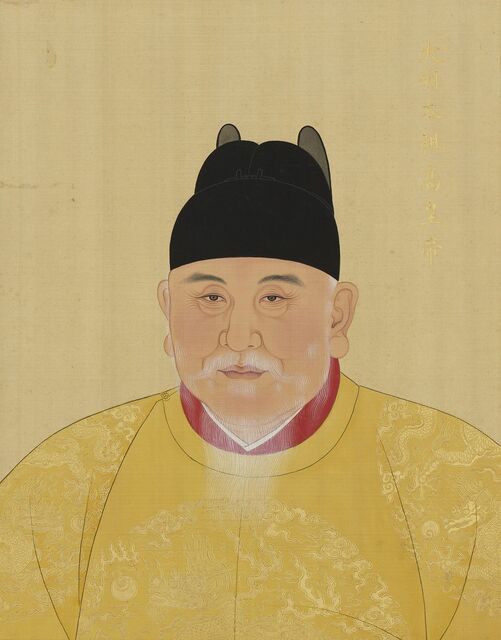

明(みん)(1368年─1644年)の君主は違った。太祖(初代皇帝)洪武帝は農民だったため、血統カリスマはない。また、なまじ貴顕(きけん)の家の女子を后妃にすると、外戚(后妃の父方の実家)の専横の種になりかねない。そこで明王朝の歴代の皇帝は、血筋や家柄があまり高くない普通の女子を后妃とする傾向があった。

建前上は、面接試験を行い、女子の品徳を重視した。本音では、美しくてセクシーな女子を選んだ。

美女は賢女とは限らない。そのような母親と、そのような女性を好む父親から生まれた皇帝が、必ずしも優秀とは限らない。

皇帝が、民間の良家の子女に募集をかけて後宮の女性を選ぶことを「選秀女」(秀女選び)と言う。「秀女」つまり後宮に仕える優秀な女性を選ぶ、という意味である。「秀女」という語が定着するのは清の時代からだが、後世の歴史家は明代にさかのぼり、「選秀女」という言葉を使う。

■明の後宮を支えた女性たち

歴代王朝と同様、明でも、後宮の女性の全員が后妃だったわけではない。

明の後宮の女性は、時代によって呼称について多少の変化はあるが、おおむね、后妃・女官・宮人の三種類である。

后妃は「淑女」とも呼ばれ、皇帝の妻妾として、世継ぎを産むことにつとめた。皇帝の子作りのモチベーションを高めるため、採用にあたっては容姿や年齢が重視された。外戚の専横を防ぐため、普通の家の女子が選ばれた。

女官は「宮女」とも呼ばれ、管理職だ。文筆や事務処理などの能力が求められた。皇帝の妻妾ではないので、採用にあたっては容姿も年齢も重視されず、ベテランが中途採用されることもあった。

宮人は雑役婦で、後宮女性の圧倒的多数はこれである。身分は低いが、宮人の中には皇子の乳母となって、皇子が皇帝となったあとも宦官とつるんで政治的影響力をふるうものもいた。