[

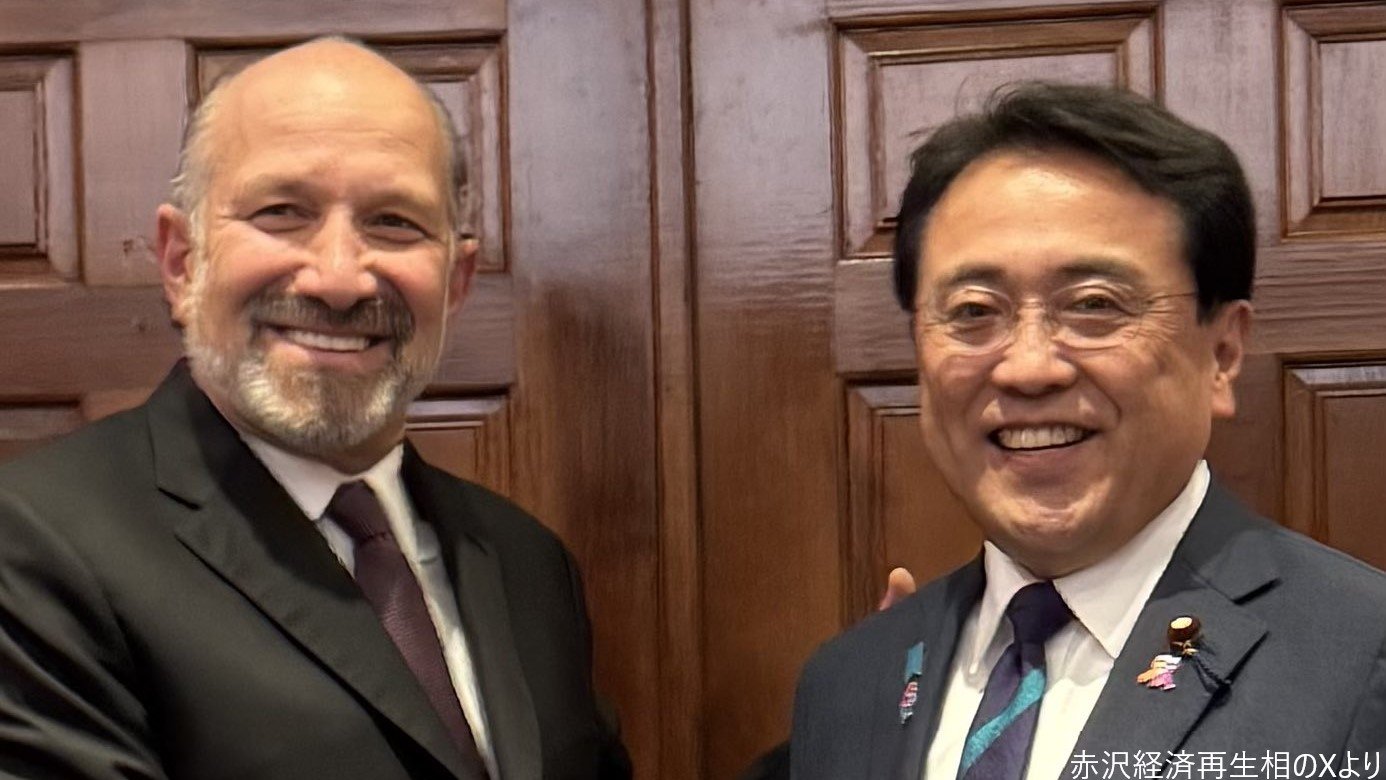

日米欧間の貿易交渉に関する図解イメージ]

国際貿易における関税問題は、常に各国間の経済関係に大きな影響を与えてきました。近年、特に注目されたのが、米国との間で進められた日本とEU(欧州連合)の関税交渉です。両者がほぼ同時期に合意に達したにもかかわらず、米国側が発行した公式文書において、日米間の合意内容とEUとの合意内容に明確な相違が見られることが問題視されています。この違いは、今後の貿易関係、特に日本にとってどのような影響を及ぼすのでしょうか。本稿では、米国側文書に見られる日米・EU合意の具体的な違いと、その背景にある交渉プロセスの差を詳細に分析します。

米国文書における日米・EU関税合意の具体的な相違点

日米間の関税交渉は、当時のトランプ大統領との直接交渉を経て、2024年7月22日に合意に達しました。続いてEUも、同月27日に米国との合意を発表しています。日本とEU双方の合意内容は、米国が課す「相互関税」が15%に設定され、さらに「自動車関税」も15%になるという特例措置を含むものと認識されていました。しかし、米国側が公表した公式文書を見ると、この「特例措置」の扱いに大きな違いがあることが浮き彫りになっています。

相互関税の変更に関して発出された米国大統領令では、EUからの輸入品に適用される特例措置が特に詳しく記述されています。具体的には、もともとの税率が15%未満の品目は15%とし、15%以上の品目についてはこれまでの税率をそのまま適用するといった方針が明確に記載されています。ところが、日本に関しては、こうした詳細な記載がありません。国・地域別の税率を示した付属書においても、EUの欄には15%を境に税率が2段階で明示されているのに対し、日本は単に「15%」と記されているのみです。

さらに、自動車関税を巡る米国側の公表内容にも、日本とEUの間で明確な差が生じています。EUとの合意内容を説明するホワイトハウスの「ファクトシート」には、「EUは自動車や自動車部品を含めてアメリカに15%の関税率を支払う予定」と明記されており、相互関税だけでなく、自動車および自動車部品に対する関税も15%に設定されることが具体的に示されています。しかし、日本との合意内容に関するファクトシートには、「日本からの輸入には15%の基準関税率が適用される」と書かれているだけで、自動車関税に関する具体的な言及が欠如しています。このように、米国側が発出した大統領令や公式文書に、日本向けの相互関税の特例措置や自動車関税を巡る明確な記載がないことが、EUとの合意との間に大きな隔たりを生み出しているのです。

EUがUSTRとの「詰め」の交渉を重視した背景

国際通商交渉に詳しい関係者の間で指摘されているのが、EUが今回の交渉において、USTR(米国通商代表部)との「詰め」の協議を徹底的に行ったという点です。日本と同様に、米国との交渉が難航したEUは、グリア氏(原文表記に準拠。当時のUSTR代表はロバート・ライトハイザー氏)が率いるUSTRを主な交渉相手とし、自動車や半導体といった工業製品を巡る細かい調整を粘り強く積み重ねました。

合意を受けて、グリア代表は2024年7月27日、「アメリカとの相互的かつ公正な貿易の追求に尽力してくれた」と、EU側で交渉にあたったシェフチョビッチ通商担当委員に感謝の意を表する声明を発表しました。USTRのウェブサイトに掲載されたこの声明には、合意内容を記したホワイトハウスのファクトシートへのリンクが貼られており、「自動車関税も15%になること」がUSTRとしても公式に明示された形になっています。この「詰め」の交渉の姿勢と、公的な文書での明確化を重視する戦略が、EUが日本とは異なる形で合意内容を米国文書に反映させることに成功した主要因であると考えられます。

結論

日米関税合意とEUとの合意における米国側文書の記載内容の差は、単なる文言の違い以上の重要な意味を持ちます。特に、日本に対する「特例措置」や自動車関税に関する明確な言及の欠如は、将来的な貿易摩擦や合意内容の解釈を巡る相違につながる可能性を秘めています。一方、EUがUSTRとの詳細な交渉を通じて、合意内容を公式文書に明確に反映させたことは、国際交渉における文書化と「詰め」の重要性を示しています。日本政府としては、この問題に対する継続的な働きかけと、将来的な合意においては、より具体的な文言での公式文書への明記を強く求める外交努力が不可欠となるでしょう。