「時間がない」というベトナム戦争民間人虐殺被害者のグエン・ティ・タン氏の言葉は、福岡女子大学の木村貴教授(国際教養学科・53)の胸に深く刻み込まれた。しかし、真実和解委員会による調査開始却下決定は、一審に続き控訴審でも覆らなかった。木村教授は、この未解決の歴史問題が韓国自身の課題であり、政府による積極的な調査と慰労の必要性を訴える。ベトナム戦争時の韓国軍による民間人虐殺は、ベトナムだけでなく大韓民国にとっても重要な歴史の一部であり、日本の学者がこの「韓国の過去事」を研究し続ける理由には、深い洞察と普遍的人権への視点がある。

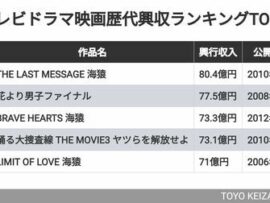

ベトナム戦争時のハミ村虐殺生存者グエン・ティ・タン氏(右)と控訴審裁判を傍聴する木村貴教授

ベトナム戦争時のハミ村虐殺生存者グエン・ティ・タン氏(右)と控訴審裁判を傍聴する木村貴教授

ベトナム戦争と韓国軍:未解決の歴史問題

2023年5月、韓国の真実和解委員会は、ハミ村虐殺被害生存者のグエン・ティ・タン氏の調査開始申請を「外国で発生した被害は調査の範囲外」として却下した。この決定に対し、タン氏は韓国の弁護士団の支援を受け行政訴訟を進めてきたが、ソウル高裁は13日、真実和解委員会の主張を支持する判決を下した。木村教授は、6月18日にソウル中央地裁で行われた控訴審裁判を傍聴するためだけに韓国を訪れており、今回の判決に深い無念さを表明した。日本軍「慰安婦」や強制動員の被害者が高齢化し、多くがすでに亡くなっている現状に触れつつ、ベトナムの被害者にはまだ多くの生存者がいることを指摘。「時間がない」というタン氏の言葉は、彼らを慰労する「最後のチャンス」を逃すべきではないという強いメッセージを投げかけている。

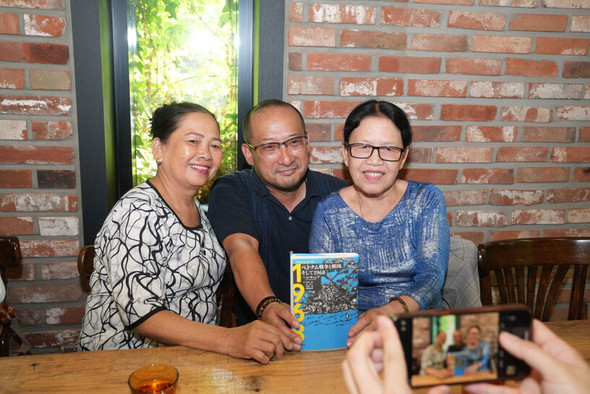

ベトナム戦争民間人虐殺認定を求める人権団体活動家らが判決後に掲げるプラカード

ベトナム戦争民間人虐殺認定を求める人権団体活動家らが判決後に掲げるプラカード

木村貴教授の軌跡:韓国との深いつながり

木村教授が韓国と縁を結んだのは1996年、釜山大学の国際法専攻で修士課程に進学した時である。この頃、ベトナム戦争について深く学び、修士論文で日本軍「慰安婦」問題を国際法の観点から考察したのと同じ理論を、ベトナム民間人虐殺問題にも適用した。その集大成が2000年に書き上げた論文「国際法におけるベトナム良民虐殺行為に関する研究」だ。当時、「ハンギョレ21」の集中報道からインスピレーションを得たという。2003年に日本へ帰国後も、九州大学で韓国政治専攻として博士課程を開始し、一貫して韓国に関する研究を継続している。現在、2027年の出版を目指し、「韓国の民主化40年」と、過去の権威主義政権時代の人権侵害を究明し後続措置を講じることを指す「移行期正義」(Transitional Justice)について研究している。

法廷が語る真実:再審裁判への注目

木村教授の研究において最も重要な現場は「法廷」だ。特に、過去の誤った判決が正しく審判される再審法廷に深い関心を寄せている。彼は先月16日、ソウル高等裁判所で開かれた「金載圭(キム・ジェギュ)内乱目的殺人再審事件」の第1次公判を傍聴した。金載圭は朴正煕(パク・チョンヒ)元大統領を銃撃した人物であると同時に、在日コリアンスパイ捏造事件など朴正煕政権下の人権侵害事件の加害責任者でもあった。木村教授は、金載圭再審事件の弁護団が当時の被害者である在日コリアン事件の弁護も担当している点に注目した。彼が韓国で初めて再審法廷を傍聴したのは2010年10月の尹正憲(ユン・ジョンホン)氏の事件であり、それ以来、20回以上にわたり日韓を往復して過去の事件に関する裁判を傍聴し続けている。彼は「裁判官は判決文を以て語る」という言葉を引用し、法廷で自身の目で弁護人や検察、そして裁判官の一言一句に注目することで、判決文だけでは見えない韓国民主化の進化過程を実感できると語る。

韓国民主化の進化と普遍的人権の視点

木村教授は、「移行期正義」の終止符を打つのは司法府であると考えている。立法府と行政府を通じて真実究明された過去の事件が、かつて「軍事政権の手先」と呼ばれた司法府でどのように処理されるかが極めて重要だと強調する。彼はこれを「1980年代の民主化運動から生まれた『拷問のない世界で暮らしたい』というスローガンが達成されていく過程」と表現した。

2024年12月3日、大韓民国は再び「拷問のある」世界に戻るところだった、と木村教授は警鐘を鳴らす。尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が宣布した戒厳令には驚かされたが、演説文中の「反国家勢力」という言葉が特に異常に感じられたという。これは、再審法廷で無罪判決が下された多くのスパイ捏造事件が再び起こる可能性を示唆し、非常に恐ろしいことだと述べた。

日本の朝鮮人「慰安婦」被害や強制動員問題に関しては、「もはや韓日間の紛争というよりは、『韓国国内の問題』になったようだ」との見解を示し、「最近の日本社会には韓日間の歴史問題を扱える政治家や政党がいない」とも語った。そして、「普遍的人権」の観点を強く強調する。2018年の韓国最高裁による強制動員判決を日本で「反日判決」と呼ぶことに対し、彼は「ある意味では1965年の韓日協定以降、両国の行政府と立法府が被害者個人の人権を軽視し、国家間で妥協してきたことに対し、司法府が歯止めをかけた」のではないかと問いかける。日本人である自身の発言が誤解を招くかもしれないとしながらも、韓日間の歴史問題やベトナム民間人虐殺問題などを普遍的人権の保障という観点から取り上げることができればと願っている。

過去と向き合う責務、未来への教訓

木村教授の最後のメッセージは「(韓国は)日本のようにならないでほしい」という切実な願いであった。日本が過去の歴史にしっかり向き合えず、その結果、日本の若者たちが韓国で批判され苦労したように、もし韓国がベトナム民間人虐殺問題を適切に解決できなければ、韓国の若者たちも同じ苦労をすることになるのではないか、と深い懸念を示した。過去を直視し、真実を究明するプロセスは、単なる歴史の清算に留まらず、次の世代へと継承されるべき重要な教訓なのである。

参考文献

- 「韓国の過去事」を研究する木村貴教授 (original source link)