第二次世界大戦末期、「慟哭の海峡」とも称されるバシー海峡は、日本にとって深い悲しみの歴史を刻んだ場所です。台湾とフィリピンの間に位置するこの海峡は、フィリピンのレイテ島などでの決戦に兵士や物資を送る日本の補給路であり、米軍潜水艦の攻撃により多くの輸送船が沈められ、「輸送船の墓場」となりました。この海峡で散った命は10万人から20万人とも言われ、その正確な数は今なお不明です。この度、戦後80年を記念し、長年にわたり実現が望まれてきた遺骨調査の本格始動が発表されました。

「慟哭の海峡」バシー海峡の悲劇

バシー海峡は、日本本土からフィリピンへ向かう海上輸送の要衝でした。大戦末期、日本軍はレイテ決戦に向けて兵士や軍需物資の輸送を急ぐ必要がありましたが、この海峡は米軍の潜水艦の主要な標的となりました。結果として、多くの日本の輸送船が魚雷攻撃などにより沈没し、膨大な数の日本兵が海の藻屑と消えました。その悲惨さから、バシー海峡は「慟哭の海峡」あるいは「輸送船の墓場」と呼ばれ、多くの命が失われた場所として、戦史に刻まれています。

戦後80年記念、潮音寺での慰霊祭

2024年8月4日、このバシー海峡で犠牲となった戦没者の慰霊祭が、死者を慰霊するために建立された屏東県の恒春半島最南端に位置する潮音寺で執り行われました。例年は秋に開催されるこの慰霊祭ですが、今年は戦後80年の節目を記念し、特別に8月の開催となりました。

バシー海峡戦没者慰霊祭が台湾・潮音寺で開催され、参列者が黙祷を捧げている様子慰霊祭の数日前から台湾南部を襲っていた記録的な豪雨にもかかわらず、潮音寺にはご遺族、慰霊祭実行委員会、日本と台湾の政府関係者、メディア関係者など約150名が参列しました。慰霊祭では、実行委員会による開会の辞に続き、福岡資麿厚生労働大臣からのメッセージが日本台湾交流協会の片山和之代表によって代読されました。また、台湾日本関係協会の蘇嘉全会長による弔辞、そしてご遺族による心に深く染み入る弔辞が読まれ、参列者一同は、残された人々の切なる心情に深く感銘を受けました。その後、慰霊の読経が厳かに執り行われました。

バシー海峡戦没者慰霊祭が台湾・潮音寺で開催され、参列者が黙祷を捧げている様子慰霊祭の数日前から台湾南部を襲っていた記録的な豪雨にもかかわらず、潮音寺にはご遺族、慰霊祭実行委員会、日本と台湾の政府関係者、メディア関係者など約150名が参列しました。慰霊祭では、実行委員会による開会の辞に続き、福岡資麿厚生労働大臣からのメッセージが日本台湾交流協会の片山和之代表によって代読されました。また、台湾日本関係協会の蘇嘉全会長による弔辞、そしてご遺族による心に深く染み入る弔辞が読まれ、参列者一同は、残された人々の切なる心情に深く感銘を受けました。その後、慰霊の読経が厳かに執り行われました。

忘れ去られた歴史と遺骨調査への道のり

戦後、日本では長らくバシー海峡での犠牲者のことは忘れ去られていました。しかし、この海峡での死線をくぐり抜けた故中嶋秀次氏が、現地の人々と協力しながら、1981年に潮音寺を建立。その経緯は門田隆将氏の著書『慟哭の海峡』に詳しく記されています。

今回の慰霊祭で特に注目されたのは、犠牲者たちの遺骨収集に関する発表でした。多くの日本メディアが報じた通り、この9月より厚生労働省による本格的な遺骨調査が開始されることが明らかにされました。遺骨が果たして恒春半島に残されているのか、そして発掘調査やDNA鑑定が可能かどうかが焦点となります。実はこの10年近く、遺骨調査を求める現地側の声と、調査を担当する厚生労働省の間で協議が続けられてきましたが、なかなか実現には至っていませんでした。今回の厚生労働大臣のメッセージは、長年の停滞を破り、調査に踏み出すという明確な意思表明として受け止められました。

台湾南部海岸に漂着した遺骨の証言

バシー海峡で多数の人々が亡くなったことは間違いなく、さらに黒潮が北上する海流の関係から、台湾南部の海岸線に遺体が流れ着いた可能性は極めて高いとされています。実際に、現地では多くの目撃談が確認されており、地元の台湾の人々が、漂着した死者を不憫に思い、手厚く埋葬してくれたという体験談や言い伝えが複数存在します。

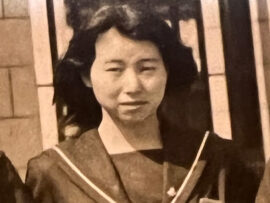

遺骨調査の実現に長年取り組んできた高雄在住の館量子氏によれば、恒春半島の先端にある台湾第三原子力発電所の付近には、遺骨を埋葬したという確かな証言があるといいます。この付近の海岸線は美しいビーチが広がり、国立公園に指定されているため、これまで私的な試掘などは許可されていませんでした。しかし、台湾側は日本の遺骨発掘調査に対し、反対の意を示していません。今回の調査開始は、遺族の長年の願いに応え、歴史の空白を埋める重要な一歩となるでしょう。

参考文献

- 門田隆将. 『慟哭の海峡』 角川文庫, 2011.