80年以上にわたり大切に保管されてきた一枚の写真がある。それは、89歳の浅野満智子さんが妹のように可愛がってくれた親戚の男性、田井種尾さんが軍への入隊を決めた時に撮影されたものだ。しかし、彼はその後、爆弾により顔や手の一部を失い、満智子さんとは疎遠になってしまう。戦後80年を迎える中、取材を通して浮かび上がったのは、種尾さんの戦後の苦しみ、そして過酷な状況下で彼を支え続けた生きる糧であった。この物語は、戦争が個人の人生に刻み込む深い傷と、それでもなお生き抜こうとする人間の強さを伝えている。

若き日の近衛兵・田井種尾さんの入隊時の写真。浅野満智子さんが80年以上大切に保管。

若き日の近衛兵・田井種尾さんの入隊時の写真。浅野満智子さんが80年以上大切に保管。

故郷の誇り、近衛兵への道

太平洋戦争末期の1944年、京都で撮影された写真には、当時21歳だった田井種尾さんの凛とした姿が写されている。満智子さんは「本当に小学生の私が見ても、きりっとしたハンサムな兵隊さんになった人でした」と当時を振り返る。彼が入隊したのは、天皇の護衛や皇居の警護にあたる精鋭部隊「近衛兵」だった。満智子さんの母親は「種ちゃんがなった兵隊さんは天皇陛下をお守りする近衛兵っていうのだから、怖いことなんか何にもないのよ」と話しており、郷土の誉れとして京都から東京へと向かう種尾さんの姿は、家族にとって大きな誇りだった。しかし、当時の東京はアメリカ軍による連日の空襲にさらされており、状況は非常に緊迫していた。

1944年、太平洋戦争末期に京都で撮影された、入隊直前の21歳の田井種尾さん。近衛兵としての誇りを示す姿。

1944年、太平洋戦争末期に京都で撮影された、入隊直前の21歳の田井種尾さん。近衛兵としての誇りを示す姿。

終戦がもたらした壮絶な傷と疎遠

終戦を迎え、満智子さんは京都で種尾さんと再会する。しかし、そこで目の当たりにしたのは想像を絶する彼の変貌だった。「本当にひどい顔になりまして。耳もなく、鼻もなく、口も裂けていて」と、満智子さんは言葉を詰まらせた。皇居に落とされた焼夷弾により、種尾さんは顔や手の一部を失っていたのだ。その後の種尾さんとは自然と疎遠になってしまったという満智子さんは、80年近く経った今も「その後の暮らしはどうだったのか、幸せだったのだろうかと毎日思っています」と彼の人生を案じている。今回、満智子さんが日本テレビに情報を提供したのは、「種尾さんや自分が体験した戦争の悲惨さを多くの人に知ってもらいたい」という強い願いからだった。

終戦直後、焼け野原となった皇居周辺の様子。田井種尾さんが顔と手の一部を失った焼夷弾による被害の深刻さを示す。

終戦直後、焼け野原となった皇居周辺の様子。田井種尾さんが顔と手の一部を失った焼夷弾による被害の深刻さを示す。

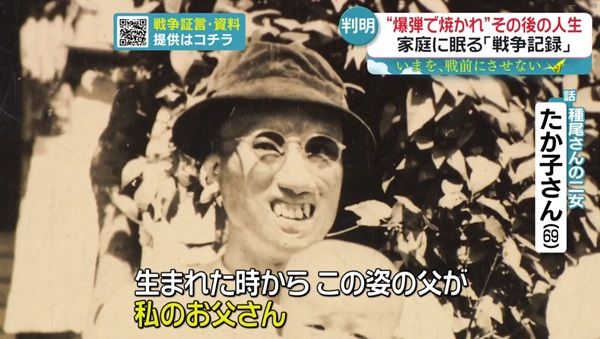

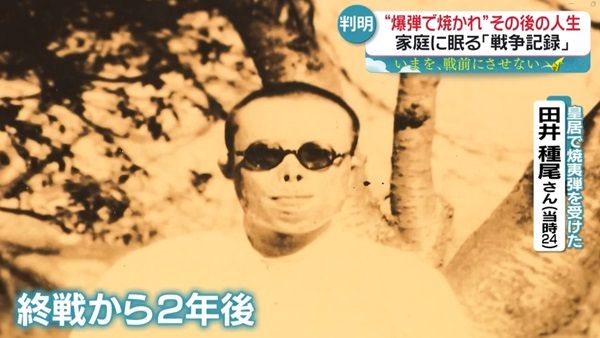

家族が語る「生きた証し」と戦後の苦闘

日テレNEWS NNNの取材により、種尾さんの子供たちが京都に暮らしていることが判明した。かつて種尾さんと一緒に暮らした家で迎えてくれたのは、二男の重彦さん(67)と二女のたか子さん(69)だ。家には種尾さんの写真や、彼の「生きた証し」が大切に残されていた。重彦さんが見せてくれたのは、終戦から2年後、火傷の療養中に撮影された当時24歳の種尾さんの写真。その姿は痛々しいものだったが、彼はその後の人生を懸命に生きた。生前過ごした書斎には、彼が愛用した机がそのまま残されており、重彦さんは「父が使っていた書斎、机なんです。何か書き物とか、勉強というか本読んだりしていたかな」と語った。種尾さんの子どもたちは、父親が戦後も苦しみながらも、家族のために「生きる糧」を見つけ、日々を過ごしていたことを証言した。

終戦から2年後、火傷の療養中に撮影された24歳の田井種尾さん。生前の書斎に残された遺品や、子息・重彦さんとたか子さんが語る父の記憶。

終戦から2年後、火傷の療養中に撮影された24歳の田井種尾さん。生前の書斎に残された遺品や、子息・重彦さんとたか子さんが語る父の記憶。

まとめ

近衛兵として国の誇りを背負いながらも、戦争によって顔と体の一部を失った田井種尾さん。彼の物語は、戦争が個人にもたらす計り知れない苦痛と、その後の人生に深く刻まれる影響を如実に示している。浅野満智子さんの長年の思い、そして種尾さんの子供たちが語る「生きた証し」は、戦後80年という節目に、私たちに平和の尊さと、二度とこのような悲劇を繰り返してはならないという強いメッセージを投げかけている。この記憶を次世代へと語り継ぐことこそが、私たちが果たすべき重要な役割である。