NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」において、長きにわたり描かれてきた第10代将軍徳川家治の時代。彼の治世は26年にも及びましたが、その最期の瞬間には、通常では考えられない「異変」が起こりました。歴史研究者の濱田浩一郎氏が語る、その「異例の死」の真相に迫ります。

徳川家治の突然の訃報と重い病状

第10代将軍徳川家治は、元文2年(1737年)に9代将軍徳川家重の長男として生まれました。幼少の頃から祖父である8代将軍徳川吉宗にかわいがられ、学芸にも秀でた才能を見せていたと伝えられています。質素倹約を重んじ、名君としての資質も備えていた家治ですが、その人生は天明6年(1786年)に50歳で終わりを告げます。

『徳川実紀』の記述によれば、同年9月8日、家治は病が重篤となり、常の御座所にて崩御したと記されています。この日の朝、御三家をはじめとする諸大名が江戸城に家治を見舞いに訪れていましたが、大老や老中から将軍の薨去が伝えられました。家治は月の初め頃から水腫に悩まされており、信頼厚い奥医師の河野仙寿院が薬を調合・進上するも、病状に改善は見られませんでした。そのため、8月15日には奥医師の大八木伝庵が新たに家治を診察することとなりました。

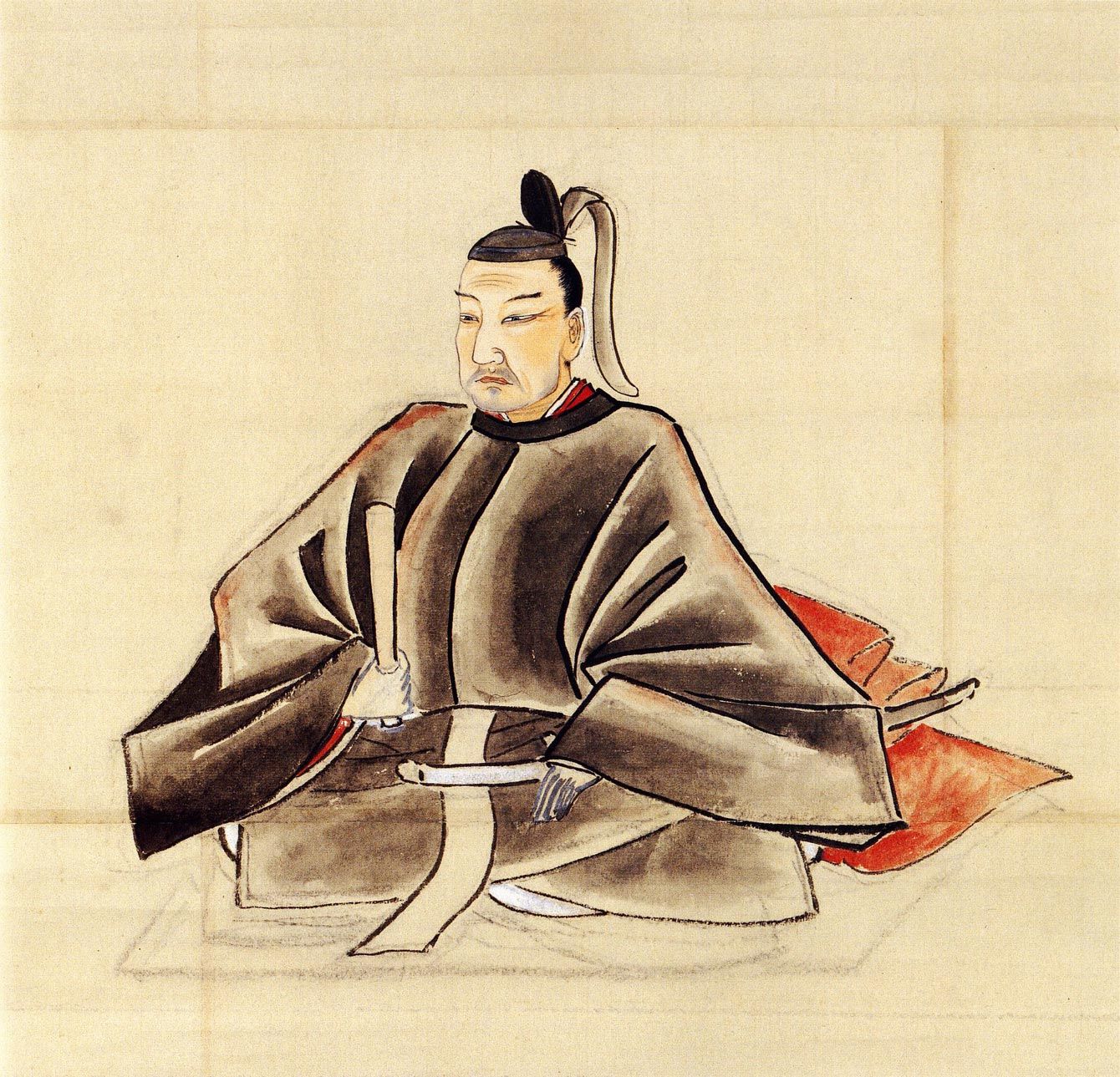

18世紀に描かれた第10代将軍徳川家治の肖像画

18世紀に描かれた第10代将軍徳川家治の肖像画

将軍26年間の慣例を破った「謁見の儀式」欠席の衝撃

江戸時代、毎月15日には江戸にいる諸大名が江戸城に登城し、将軍に拝謁する儀式が執り行われていました。これまで徳川家治は、いかなる猛暑や極寒の日であっても「外殿」に出て群臣の謁見を受けており、将軍となってからの26年間、一度としてこの儀式を欠席することはありませんでした。

しかし、天明6年(1786年)8月15日、家治は慣例を破り、外殿に姿を見せませんでした。この異例の事態は、それまで「家治の病は大したことはないだろう」と考えていた人々をも驚かせ、「それほど重い病なのか」と、その病状の深刻さを知らしめることとなりました。将軍が公の場に現れないという前代未聞の事態は、当時の幕府内外に大きな衝撃を与えたのです。

田沼意次が推挙した民間医師と幕府内の対応

将軍の謁見欠席という異常事態を受け、翌日8月16日には、民間の医師である日向陶庵と若林敬順の二名が急遽「内殿」に召され、家治の治療に当たることとなりました。興味深いことに、『徳川実紀』によると、この二人の民間医師を推薦したのは、当時老中を務めていた田沼主殿頭意次であったと記されています。

さらに同月17日には、奥医師全員が一同に会し、家治の薬に関する「会議」を開くという緊迫した状況が生まれました。これは、将軍の病状が極めて重く、幕府全体がその回復に全力を注いでいたことを物語る出来事です。

第10代将軍徳川家治の死は、その病状の重さゆえに、将軍在位26年間で一度も破られることのなかった謁見の慣例を覆すという「異変」を伴うものでした。この異例の事態は、当時の人々にとっても深い衝撃を与え、家治の最期がいかに緊迫し、歴史的にも特筆すべきものであったかを物語っています。彼の死の裏には、様々な思惑と人々の不安が交錯していたことが窺えます。