ウクライナへのロシア侵攻が長期化する中、欧州最大規模を誇るザポリージャ原子力発電所は依然としてロシア軍の占拠下に置かれています。この重要な施設で万が一事故が発生すれば、その被害は甚大であり、国際社会全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。読売新聞の取材に応じた元従業員の証言からは、ロシア側による危険かつずさんな管理の実態が浮き彫りになっており、核セキュリティに対する懸念が深まっています。本記事では、この「聖域」とも呼ばれる原子力施設で何が起きているのか、その内部からの生々しい声を基に詳細に報じます。

ロシア軍による原発占拠の衝撃:聖域への侵攻

2022年3月3日の夜、ロシア軍の戦車部隊は、ザポリージャ原発が位置する南部エネルホダル市へと突入しました。彼らが向かった先は市庁舎ではなく、直接原発施設でした。当時、放射線安全部門の技術者として勤務し、2023年1月まで現場にいたオレフ・スカチョク氏(55)は、避難先のキーウでその時の衝撃を振り返ります。「聖域ともいえる原発をロシア軍が乗っ取るなど、信じがたい出来事でした」。

当時、原発を守っていた約120人のウクライナ国家警備隊員は、大規模な事故の発生を回避するため、抵抗を断念したとスカチョク氏の同僚から連絡が入りました。数日後に出勤したスカチョク氏が目にしたのは、原子炉の建物の壁に残された砲弾の跡や、半数以上が吹き飛んだ窓ガラスでした。最悪のシナリオである原子力事故が脳裏をよぎったものの、彼は「原発を守らねばならない」という強い使命感から、困難な状況下での勤務継続を決意しました。

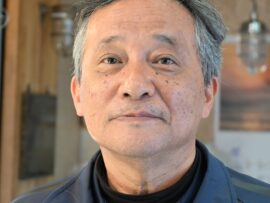

ザポリージャ原発での勤務を示すIDを持つ元技術者オレフ・スカチョク氏

ザポリージャ原発での勤務を示すIDを持つ元技術者オレフ・スカチョク氏

規律なき「要塞化」:安全軽視の実態

ロシア軍による占拠後、ザポリージャ原発は軍事要塞と化しました。施設内には大量の武器や弾薬が運び込まれ、ドニプロ川を挟んだ対岸に位置するウクライナ軍に向けての砲撃も日常的に行われるようになりました。兵士たちはウォッカに酔い、売春婦を連れ込むなど、かつて原発で厳しく守られていた規律や衛生管理は全く顧みられなくなりました。

さらに深刻なのは、兵士たちによる施設からの金属(特に銅など)の無断切断や持ち出しです。これは原子力施設の構造的完全性や安全システムに悪影響を及ぼしかねない行為です。原発の周囲にはウクライナ軍の侵入を防ぐ目的で地雷が敷設されましたが、野生動物が接触して爆発する事態が相次ぎ、結果として原発設備の一部が破壊されるという皮肉な結果を招いています。これらの証言は、核セキュリティと放射線安全に対するロシア側の認識の甘さ、そしてずさんな管理体制を明確に示しています。

ウクライナ人従業員への圧力と監視

2022年3月以降、ロシア軍がザポリージャ原子力発電所を占拠し続ける中、ウクライナ人の従業員たちはロシア国営原子力企業ロスアトムとの雇用契約を強制される状況に置かれました。元従業員のスカチョク氏の証言によれば、原発内部ではロシア側の意向に沿わない従業員への監視が強化され、中には拷問にまで至るケースもあったといいます。このような圧力は、従業員の士気を低下させるだけでなく、安全文化の維持にも深刻な影響を与えかねません。

また、スカチョク氏は、原発施設がロシア国家親衛隊、化学部隊、そしてチェチェン人部隊という三つの異なる部隊によってエリアごとに分割管理されるようになったと明らかにしました。複数の軍事組織が関与することで、指揮系統の複雑化や責任の所在が不明確になるなどの問題が生じ、原子力施設の安全管理体制をさらに不安定にしている可能性が指摘されます。

ウクライナ・キーウにて取材に応じるザポリージャ原発の元従業員オレフ・スカチョク氏

ウクライナ・キーウにて取材に応じるザポリージャ原発の元従業員オレフ・スカチョク氏

結論:国際社会による継続的な監視の必要性

ザポリージャ原発におけるロシア軍の占拠とそれに伴う管理の危うさは、核事故のリスクを増大させ、地域のみならず国際社会全体に対する深刻な脅威となっています。元従業員のオレフ・スカチョク氏の証言は、軍事化された原子力施設内で規律が失われ、安全が軽視されている実態を鮮明に描き出しています。

「聖域」であるべき原子力発電所が要塞と化し、基本となる安全管理体制が揺らいでいる現状は、国際原子力機関(IAEA)などの専門機関による継続的な監視と、国際社会からの強力な介入が不可欠であることを改めて浮き彫りにしています。この危機的な状況に対し、国際社会が連携し、ザポリージャ原発の安全かつ平和的な管理への復帰に向けた具体的な行動を加速させる必要があります。

参考文献

- 読売新聞オンライン (Yomiuri Shimbun Online)