日本最大の湿原として知られる北海道釧路市の釧路湿原国立公園。この貴重な自然遺産が、大規模太陽光発電施設(メガソーラー)の相次ぐ建設によって、かつてない危機に瀕しています。特に、国の特別天然記念物であるタンチョウや、絶滅危惧種のキタサンショウウオといった希少な生物たちの生息環境は、乱開発の脅威に晒され、その存続が危ぶまれています。

この問題は、単なる環境破壊に留まらず、開発を巡る疑惑や政治的駆け引きも絡み合い、社会全体からの注目を集めています。週刊文春の報道を始め、トップモデルの冨永愛氏やアルピニストの野口健氏といった著名人が積極的に声を上げたことで、世論は大きく動き、ついには当時の環境大臣であった小泉進次郎氏の政策転換にまで影響を与えたとされています。本稿では、釧路湿原の現状、メガソーラー開発の背景、関係者の疑惑、そして著名人や政治家の関与に至るまで、この複雑な問題を深掘りしていきます。

釧路湿原の危機:日本最大級の湿原が直面する脅威

釧路湿原は、約2万8000ヘクタールにも及ぶ広大な湿原で、その大部分が国立公園に指定され、ラムサール条約湿地としても登録されている国際的に重要な湿地生態系です。この湿原は、タンチョウの主要な生息地であり、多様な動植物が生息する生物多様性の宝庫です。しかし近年、その周辺地域で急速に進むメガソーラーの建設が、湿原の生態系に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。

メガソーラー建設のために広範囲な森林伐採が行われ、これが土砂流出や水質の変化を引き起こし、湿原全体の水循環システムに影響を与える可能性が指摘されています。特に、湿原の水を水源とするキタサンショウウオのような繊細な生物にとっては、生息環境のわずかな変化も致命的となりかねません。また、建設工事による騒音や振動、景観の破壊も、周辺住民だけでなく、野生生物にもストレスを与え、湿原の静謐な環境を蝕んでいます。再エネ推進という国の政策と、地域の貴重な自然保護との間で、深刻な軋轢が生じているのです。

北海道釧路湿原国立公園に隣接する大規模太陽光発電施設の建設現場

疑惑の影:前市長と業者の関係性

釧路湿原周辺のメガソーラー乱開発には、単なる環境問題を超えた政治的な疑惑が指摘されています。週刊文春の報道によれば、開発を推進したとされる前市長と特定の業者との間で、不透明な関係があった疑いが浮上しています。具体的には、開発地の選定や許認可プロセスにおいて、地元住民の意見が十分に反映されず、業者側に有利な決定が下されたのではないかという声が上がっています。

これらの疑惑は、地域住民の間で強い不信感を招き、開発に対する反対運動を加速させました。住民たちは、環境アセスメントの不十分さや、情報の公開性の欠如を訴え、開発計画の再考を求めています。このような状況は、再生可能エネルギー開発における地方自治体の役割と、透明性のある意思決定プロセスの重要性を改めて浮き彫りにしています。疑惑が解消されない限り、住民の協力なしに真に持続可能なエネルギー開発を進めることは困難でしょう。

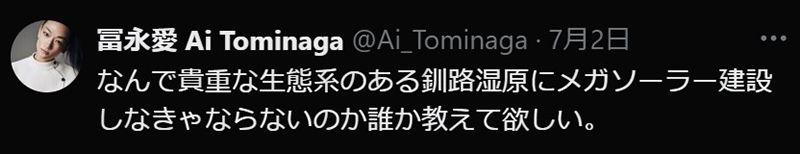

世論を動かした著名人の声:冨永愛と野口健の影響力

釧路湿原のメガソーラー問題が全国的な注目を集めるきっかけの一つとなったのは、著名人たちの積極的な発信でした。国際的に活躍するトップモデルの冨永愛氏は、自身のSNSでこの問題に言及し、多くのフォロワーに釧路湿原の現状とメガソーラーの脅威を訴えました。その投稿には30万を超える「いいね!」が寄せられ、普段環境問題に関心がない層にも広くこの問題が認識されることとなりました。

釧路メガソーラー問題への懸念を表明したモデル冨永愛氏のSNS投稿

また、環境保護活動家としても知られるアルピニストの野口健氏も、全国各地でのメガソーラー建設が抱える問題点についてかねてから警鐘を鳴らしており、釧路の問題に対しても強い懸念を表明しました。野口氏は、再生可能エネルギーの推進自体は重要としつつも、その導入が貴重な自然環境を破壊する形で行われることに強く異議を唱え、より慎重な計画と環境への配慮を求めています。

全国各地でのメガソーラー建設問題に対し意見を述べるアルピニスト野口健氏

彼らの発言は、単なる感情論ではなく、具体的な事実と問題提起に基づいていたため、大きな反響を呼び、メディアを通じて広く報道されました。こうした著名人の影響力は、世論を喚起し、最終的には政治家、特に環境政策を司る政府関係者への圧力を強める結果となりました。

小泉進次郎氏の「転向」とその意味

著名人による世論喚起が最も明確な形で影響を及ぼしたのが、当時の環境大臣であった小泉進次郎氏の姿勢の変化です。当初、小泉氏は再生可能エネルギーの推進を掲げる政府の一員として、メガソーラー開発にも一定の理解を示していたとされます。しかし、冨永愛氏や野口健氏らの訴え、そして世論の高まりを受け、小泉氏は釧路湿原のメガソーラー問題に対して強い関心を示すようになりました。

「転向」という言葉が示唆するように、小泉氏は以前のスタンスから一歩踏み込み、自然環境への配慮をより重視する方針を打ち出しました。具体的には、安易な森林伐採を伴うメガソーラー開発への警鐘を鳴らし、環境省として、国立公園周辺など特に重要な自然地域での開発規制強化を検討する意向を示しました。この方針転換は、単に釧路湿原の問題に限定されず、全国各地で問題となっている「乱開発型」のメガソーラー建設に対する政府の姿勢に影響を与える可能性を秘めていました。

週刊文春が報じる釧路メガソーラー乱開発疑惑と小泉進次郎氏の政策転換の行方

この「転向」は、エネルギー政策と環境保護政策が単独で進むのではなく、相互に影響し合うべきだという認識を政府内部に浸透させる上で重要な一歩となりました。政治が世論の声に耳を傾け、政策に反映させることの重要性を示す事例とも言えるでしょう。

釧路湿原周辺のメガソーラー乱開発問題に対する世間の関心と著名人の影響力

釧路湿原周辺のメガソーラー乱開発問題に対する世間の関心と著名人の影響力

再生可能エネルギーと自然保護の調和への課題

釧路湿原のメガソーラー問題は、日本が抱える再生可能エネルギー導入と自然保護のバランスという大きな課題を浮き彫りにしています。地球温暖化対策として再生可能エネルギーへの転換は喫緊の課題ですが、その導入方法が既存の自然環境を破壊するものであっては本末転倒です。

今後、日本が持続可能な社会を築いていくためには、再生可能エネルギー開発において以下の点が一層重要となります。まず、開発前の徹底した環境アセスメントと、その結果に基づく適切な立地選定です。特に、国立公園や希少生物の生息地など、生態学的に重要な地域での開発は厳しく制限されるべきでしょう。次に、地域住民との対話と合意形成のプロセスの透明化です。地域の理解と協力なしには、長期的なプロジェクトの成功は望めません。最後に、政府による一貫したガイドラインの策定と、それに従わない開発に対する厳格な監視・罰則です。

結論

北海道釧路湿原国立公園周辺で進行するメガソーラー乱開発は、日本のエネルギー政策と環境保護のあり方を問う重要な問題です。絶滅危惧種のタンチョウやキタサンショウウオが直面する危機、開発を巡る不透明な疑惑、そして著名人や政治家の関与といった多角的な側面を持つこの問題は、社会全体に深い議論を促しました。

この事例は、再生可能エネルギーへの移行が、単なる技術的な課題だけでなく、地域社会の合意形成、環境倫理、そして政治的リーダーシップが複雑に絡み合う社会的な課題であることを示しています。私たちは、釧路湿原の教訓から学び、持続可能な未来のために、環境保護とエネルギー開発が調和する道を模索し続ける必要があります。この問題の解決に向けて、政府、自治体、企業、そして市民一人ひとりが、より深い理解と責任ある行動を求められています。

参考文献

- 週刊文春 (元の記事の出典元とされる媒体)

- 環境省ウェブサイト (小泉進次郎氏の発言や政策に関する情報)

- 釧路市役所ウェブサイト (地域開発や環境に関する情報)

- WWFジャパン (湿地や希少生物の保護に関する情報)