長年にわたり潔癖症に苦しんだ62歳の男性、西沢敦司さん(仮名)は、30歳で郵便局を退職して以来、20年以上にわたるひきこもり生活を送ってきました。当初は「手を洗えば大丈夫」と自身を納得させながら働いていたものの、部署異動を機に完璧主義が裏目に出て、社会との接点を失いました。しかし、老いていく両親の病気が相次ぐ中で、彼は再び前を向くきっかけを見つけます。これは、彼がいかにして孤独な状況を乗り越え、新たな一歩を踏み出したのかを追う物語です。

認知症の母との葛藤:深まる孤独と罪悪感

西沢さんのひきこもり生活は、時に両親との外出が唯一の楽しみでした。ある日、母と一緒に上野動物園へ向かう電車内で、母が突然「どこで降りるかわからない」と泣き始めます。西沢さんが「僕が一緒だから大丈夫」と励まし、上野駅で下車した後も、母は歩きながら場所がわからないと泣きじゃくる状態でした。動物を見ることでようやく落ち着きを取り戻した母には、以前から物忘れの症状が出始めており、膝の手術で3ヶ月入院した際にその兆候が顕著になっていたそうです。帰宅後の検査で、母は認知症と診断されました。

西沢さんはこの診断に「すごく複雑でしたね。僕が迷惑をかけたから、母はそういう病気になっちゃったのかななんて、思ったりして……」と深い罪悪感を抱きます。認知症が進む母との生活では、ある時、手を上げたのではないかと疑われ警察に連行されるという出来事も経験しました。「母がわからないことを言い出して、僕が荒れてしまったのかもしれない。殴った記憶はないのですが、気づけばパトカーの後部座席にいました」。警察で事情聴取と説教を受けた後、母を怖がらせたくない一心で駅前のホテルに泊まり、翌日帰宅したと語ります。

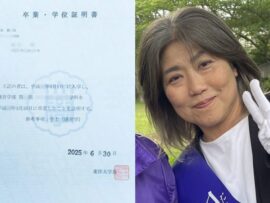

20年以上のひきこもりから社会復帰を目指す西沢敦司さん(仮名)の肖像

20年以上のひきこもりから社会復帰を目指す西沢敦司さん(仮名)の肖像

高齢の親への依存と社会問題「8050問題」

母がデイサービスを利用し、最終的に施設に入所した後、家事全般を担ったのは父でした。総菜を買い、食卓に並べ、西沢さんが飼いたいと言って迎えた犬の散歩も父が行いました。西沢さんは当時を振り返り、「お母さんがいなくなって、父に全部、おんぶに抱っこだったんです。甘えていたんですよね。うん。甘えてた」と正直に打ち明けます。

全国でひきこもり状態にある人は146万人(2023年度内閣府調査、15歳〜64歳)と推計されており、西沢さんのように高齢の親(80代〜90代)が中高年の子ども(50代〜60代)の面倒を見ている家庭は少なくありません。親が老いて支えきれなくなり、最終的に共倒れするケースは「8050問題」と呼ばれ、社会的な課題となっています。親の死後、ひきこもる子どもが餓死するという痛ましい事件も発生しており、この問題の深刻さが浮き彫りになっています。

訪問看護師の助言とボードゲームが拓いた新たな道

西沢さん親子を窮地から救ったのは、西沢さんのもとを訪れていた訪問看護師でした。看護師は西沢さんが社会とつながるきっかけとして、生活訓練事業を行う「リカバリーカレッジ・ポリフォニー」(東京都東久留米市)への通所を勧めたのです。当初、西沢さんはこの提案に猛烈に反発しました。「『嫌だ、嫌だ』と言ってました。あんなところに行っても仕方ない。なんで人に指図されなきゃいけないんだ。家にいれば誰にも何も命令されないのにって」。彼は訪問看護ステーションやポリフォニーに電話をかけ、「なんだよ馬鹿野郎!」「わあーー!!」といった暴言や叫び声を留守番電話に残すほどでした。

しかし、その頑なな態度は、あるきっかけで大きく変わります。それは、ポリフォニーで開催されたボードゲーム大会でした。「本当に、ちょっとした勇気っていうか。ボードゲームが面白そうだったので、行ってみようかな。嫌ならすぐ帰ってくればいいやと」。長くひきこもっている人の多くは、親や支援者がいくら働きかけても外に出ようとしません。なぜ勇気が出たのか重ねて尋ねると、西沢さんはポツリと「寂しかったからですよ」とつぶやきました。ボードゲーム以外にも、料理、スポーツ、読書会など、ポリフォニーには様々なプログラムがあります。西沢さんは今、毎日のように通い、一緒に食事やカラオケに行く友人もできたと笑顔で語ります。

結論

西沢敦司さんの物語は、20年以上にわたるひきこもりという長期的な困難から、高齢の親の病気をきっかけに社会との接点を見つけ出すまでの道のりを示しています。潔癖症に起因する完璧主義や、老いていく親への依存は、「8050問題」に直面する多くの家庭が抱える現実です。しかし、訪問看護師のような外部からの適切な支援と、本人が心の奥底で感じていた「寂しさ」という内なる動機が、彼に新たな一歩を踏み出す勇気を与えました。ボードゲームというささやかなきっかけから始まった社会参加は、彼に友人をもたらし、再び人生の豊かさを感じさせています。この体験談は、ひきこもり状態にある人々やその家族、そして支援を模索する社会全体にとって、希望の光となるでしょう。

出典:

- 内閣府「ひきこもりに関する実態調査」(2023年度)

- リカバリーカレッジ・ポリフォニー (東京都東久留米市)