長きにわたり日本政治を支えてきた自民党と公明党の連立政権が、26年の歴史に幕を閉じました。突如突き付けられた「離縁状」に、高市早苗自民党総裁(64)は動揺を隠せず、自民党執行部には衝撃が走っています。一方、公明党の連立離脱の背景には、支持母体である創価学会の組織力の衰退と、相次ぐ選挙での苦戦、そして自民党への不満が深く関わっていました。この未曾有の事態は、日本政治にどのような転換点をもたらすのでしょうか。

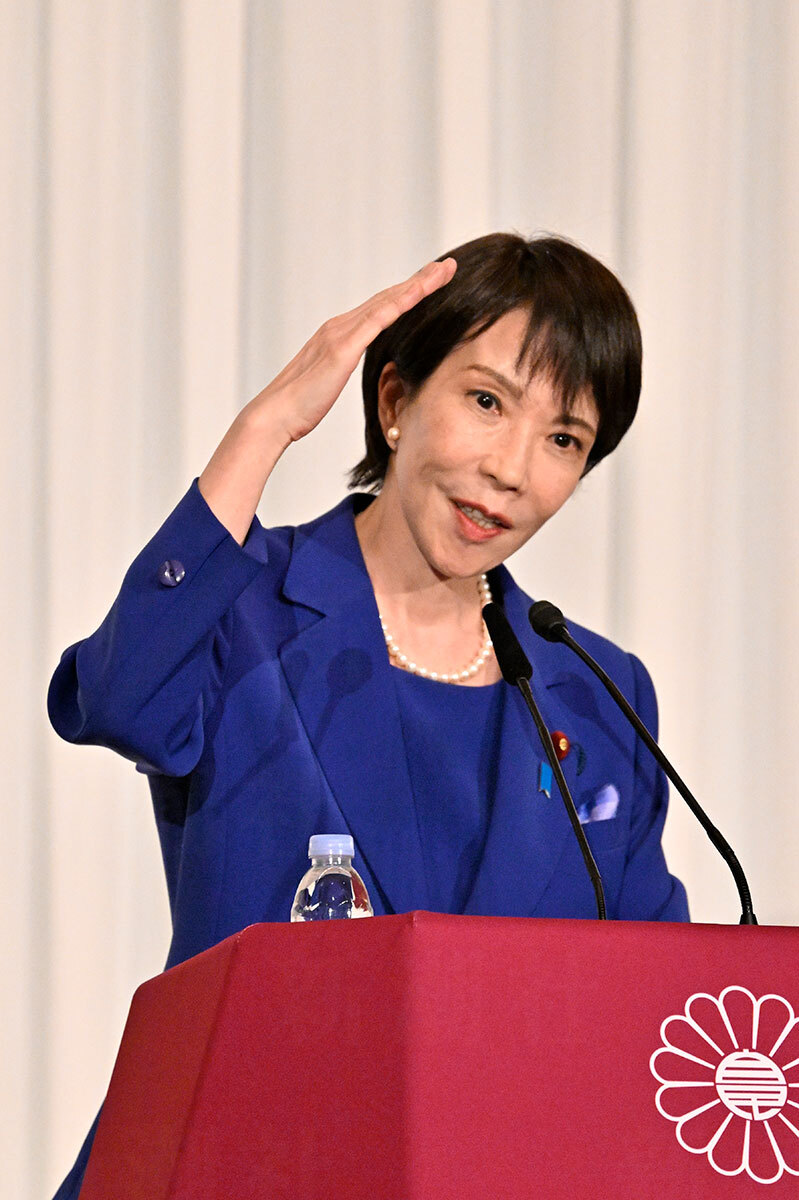

自公連立解消の報に動揺を隠せない高市早苗自民党総裁

自公連立解消の報に動揺を隠せない高市早苗自民党総裁

自民党執行部の虚を突かれた衝撃と動揺

連立解消の報は、自民党執行部、特に高市総裁にとってまさに青天の霹靂でした。前編でも報じられた通り、高市氏は事態を「ホンマに!?」と目を見開いて問い直すほど、その重大性を軽視していたフシがあります。

連立離脱が決定した10日午後、選挙対策委員長の古屋圭司氏(72)に連絡を取ると、「忙しいなんてもんじゃない」と語る声には、虚を突かれた執行部の動揺が如実に表れていました。台湾の建国記念日である双十節を祝うために台湾を訪問し、頼清徳総統との会談も予定していたものの、急遽キャンセルして帰国したと報じられています。古屋氏自身は、公明党の親しい議員や幹部からの連絡で前日(9日)には動きを察知していたといいますが、それでも最終的な決定には強い衝撃を受けたようです。この一連の反応からは、自民党側が公明党の動きを読み切れず、関係の深刻さを十分認識していなかった現状が浮き彫りになります。

公明党離脱の深層:組織票の衰退と学会員の不満

自民党側の動揺とは裏腹に、公明党が連立解消という大きな決断に至った背景には、優れて「自分たちの事情」がありました。創価学会の問題に詳しいジャーナリストの乙骨正生氏は、「来たるべき時がついに来たな、という印象です」と述べ、その根底にあるのは創価学会の“体力”の衰えだと指摘しています。

創価学会の高齢化と支持層減少

公明党の党員は基本的に全員が創価学会員であり、この組織が公明党の選挙基盤を支えてきました。しかし、学会員の高齢化と減少傾向は深刻な問題となっています。顕著な例が選挙結果に表れており、2005年の衆院選比例区で公明党は過去最高の898万票を獲得しましたが、今年の参院選では521万票にまで大きく落ち込みました。これは組織が弱体化している明確な証拠であり、選挙における自民党との協力関係が限界を迎えているのは明らかだった、と乙骨氏は分析します。

相次ぐ選挙での苦戦と自民党への不信

公明党はかつて、堅固な組織力と綿密な情勢分析で「不敗神話」を築き上げてきましたが、近年は苦戦が続いています。昨年の衆院選では、自民党の裏金問題が逆風となり、11の小選挙区に擁立した候補のうち、石井啓一前代表(67)を含む7名が落選しました。さらに、今年の東京都議選でも22名を擁立して3名が落選、先の参院選では改選14議席中、6議席を失う大敗を喫しています。

政治部デスクによると、この参院選での大敗を受け、斉藤鉄夫代表(73)や西田実仁幹事長(63)らが地方を巡回して党員らの声に耳を傾ける「方面別懇談会」を実施しました。その懇談会では、自民党との関係を疑問視する声が繰り返し上がり、連立解消を求める強い民意が存在したことが浮き彫りになったといいます。

日本政治の新たな局面:連立解消がもたらす未来

公明党の連立離脱は、高市総裁率いる自民党が予期せぬ形で突きつけられた日本政治の「一大転機」です。創価学会の組織力低下と党員の不満という内的な要因が積み重なり、公明党は自民党との協力関係が「限界を迎えた」と判断しました。

この歴史的な連立解消は、今後の日本政治の勢力図に計り知れない影響を与えるでしょう。単独過半数を維持できなくなる可能性、野党再編の動き、そしてこれまでとは異なる政策決定プロセスが求められることになります。日本は、新たな政局の幕開けに立たされており、その動向は国内外から注視されることになります。

参考資料

- 高市早苗新総裁 (画像ソース: news.yahoo.co.jp)

- 「高市さんは目を見開いて“ホンマに!?”と…」 自公連立解消のウラ側 一方、「高市氏はタカをくくっていたフシが」の指摘も (dailyshincho.jp)

- 自公連立解消の報道に関する各社情報

- 創価学会及び公明党の選挙結果分析資料