中国・四川省発祥の刺激的なスープ料理「マーラータン(麻辣湯)」が、日本で異例のブームを巻き起こしている。花椒(ホワジャオ)のしびれる辛さと唐辛子の豊かな香りが特徴のこの料理は、専門店が急増し、大手食品メーカーも熱い視線を送る一大トレンドへと発展した。特にZ世代の若者を中心に人気が加速するマーラータンは、一体どのようにして日本の食文化に浸透し、その魅力で人々を惹きつけているのだろうか。本記事では、このマーラータンブームの背景、現状、そして今後の市場動向について深掘りする。

マーラータンとは?中国発祥の「しびれる辛さ」が特徴

マーラータンは、中国四川省にルーツを持つ伝統的なストリートフードであり、現地では古くから日常的に親しまれてきた。複数の香辛料と唐辛子を複雑に組み合わせた辛味の強いスープに、肉、海鮮、野菜、きのこ類、そして春雨や麺類といった様々な具材を選んで煮込むのが特徴だ。特に「麻(マー)」と呼ばれる花椒による舌がしびれるような感覚と、「辣(ラー)」と呼ばれる唐辛子のピリッとした辛さが絶妙なハーモニーを奏で、一度食べたら忘れられない独特の風味を生み出している。このカスタマイズ性の高さと奥深い味わいが、世界中で愛される所以となっている。

楊国福マーラータンの定番マーラータン。豊富な具材と刺激的な辛さが食欲をそそる。

楊国福マーラータンの定番マーラータン。豊富な具材と刺激的な辛さが食欲をそそる。

日本での人気爆発:Z世代と韓国トレンドが火付け役

日本におけるマーラータンの人気が本格的に高まり始めたのは2024年頃からだが、その背景には複数の要因がある。まず、一足早く2019年頃から韓国でマーラータンがトレンドとなり、SNSを通じてその情報が日本にも伝播したことが挙げられる。韓国ではマーラータンとフルーツ飴「タンフル」を組み合わせた「マーラータンフル」という造語が生まれるほど社会現象となり、このブームが日本のZ世代の好奇心を刺激した。

さらに、国内におけるマーラータン専門店の増加、著名な女性芸能人がマーラータン好きを公言したこと、そして人気テレビ番組「マツコの知らない世界」などで特集が組まれたことも、人気を後押しする大きな要因となった。SNSではマーラータンに関する投稿が日々増加し、特に流行に敏感なZ世代の女性たちが専門店へと押し寄せる現象が見られるようになった。彼らにとって、自分好みの具材や辛さを選べるカスタマイズ性は、単なる食事を超えた体験価値となっている。

急拡大する専門チェーン:「七宝麻辣湯」と「楊国福麻辣湯」の戦略

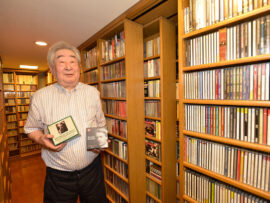

マーラータンブームを牽引しているのは、全国で店舗数を急拡大させている専門チェーンだ。ラーメン評論家・フードコンサルタントの石神秀幸氏が手掛けた「七宝麻辣湯(チーパオマーラータン)」は、2007年の開業以来、着実に店舗を増やし、現在では全国に36店舗(2024年8月29日時点)を展開。直近5カ月弱で9店舗を開業するなど、その出店ペースは非常に速い。

一方、グローバルに7000店舗以上を展開する「楊国福(ヤンゴフ/ヤングオフー)麻辣湯」も、日本市場で急速な成長を見せている。2018年12月に日本に初上陸して以来、国内では大天元社が19店舗(2024年8月22日時点)を展開。その他にも、名古屋や東京・神保町などに独立した店舗も存在し、その存在感を強めている。これらのチェーン店は、豊富な具材の選択肢、辛さのレベル調整、そして清潔で入りやすい店舗デザインを通じて、幅広い層の顧客を獲得している。

週末の「楊国福マーラータン」神保町店にできる長い行列。ブームを象徴する光景。

週末の「楊国福マーラータン」神保町店にできる長い行列。ブームを象徴する光景。

食品大手も注目!今後の展開と市場の可能性

マーラータンブームは専門店に留まらず、その人気はすでに「異例のヒット商品」を生み出し、日清食品や味の素といった日本の食品大手企業もこの動きに熱い視線を注いでいる。これは、マーラータンが一時的な流行ではなく、日本の食市場に根付く可能性を秘めていることを示唆している。

今後、家庭で手軽に楽しめるインスタント麺やレトルトパウチ、あるいは調理用調味料としてのマーラータン関連商品の開発が活発化することが予想される。外食産業では、既存の飲食店がサイドメニューとして導入したり、テイクアウトやデリバリー専門の業態が登場したりするなど、更なる多様な展開が期待される。マーラータンは、その刺激的な味わいとカスタマイズ性から、日本の食卓や外食シーンに新たな風を吹き込む存在として、今後も目が離せない。

マーラータンは、単なる激辛料理のブームを超え、食の多様化や国際化が進む現代日本の象徴とも言えるだろう。その独特の魅力が、これからも多くの人々を惹きつけ、新たな食文化を創造していくに違いない。