高市早苗首相は、事務担当の官房副長官に露木康浩前警察庁長官を任命しました。この人事は、高市政権における重要な決定であり、露木氏が首相の強力なサポート役として期待されることが示唆されています。官僚機構のトップとも称されるこのポストに、再び警察庁出身者が就任したことは、日本の官邸人事における特定の傾向を浮き彫りにしています。

露木氏は2022年8月、安倍晋三元首相の銃撃事件の責任を取って辞任した中村格氏の後任として警察庁長官に就任し、25年1月にその職を辞しました。露木氏と中村氏は、長きにわたり官房副長官のポストを巡って競合してきた関係にあります。多くの見方では、この銃撃事件が露木氏に有利な状況を作り出したとされていますが、実際にはこれ以外の要因も「勝敗」を分ける上で大きな影響を与えたと考えられています。

官房副長官の役割と警察庁OBの連続

事務担当の官房副長官は、日本の官僚機構の頂点に立つ存在であり、「官僚の官僚」とも呼ばれる要職です。過去には石原信雄氏(旧自治省)や古川貞二郎氏(旧厚生省)のような大物官僚がこのポストを務め、その手腕を発揮してきました。

2012年12月に自民党が政権を奪還して以来、安倍、菅、岸田の各政権においては、警察庁出身者がこの事務担当の官房副長官ポストを連続して占めてきました。具体的には、警察庁警備局長や内閣情報官を歴任した杉田和博氏、そして警察庁長官を務めた栗生俊一氏の2名が挙げられます。

霞が関の内部では、警察庁が主要ポストを独占し続けることに対して、冷ややかな視線があったことも事実です。石破政権下では、総務省出身の佐藤文俊氏が副長官を務めるなど、一時的な変化が見られました。しかし、高市政権の発足に伴い、再び警察庁出身者がこの重要な副長官ポストを確保する形となりました。これは、官邸が特定の省庁の出身者を重用する傾向が続いていることを示唆しています。

同期ライバル、露木氏と中村氏の軌跡

露木氏と同期である中村格氏もまた、官房副長官ポストに近いと目されてきた人物の一人です。両者は共に1986年に警察庁に入庁し、長年にわたり熾烈な長官レースを繰り広げてきました。この年次には他にも多くの優秀な人材がいましたが、その中でも露木氏と中村氏の2人が特に傑出しているとされていました。

この2人のキャリアに決定的な差が生まれたとされるのは、2010年に中村氏が民主党政権時代の仙谷由人官房長官の秘書官を務め、その後、政権交代を経て菅義偉官房長官(後に首相)の秘書官に継続して起用され、菅氏から高い評価を受けた時点からかもしれません。中村氏は約5年間にわたる官邸勤務を経て警視庁刑事部長に就任し、その後も順調に出世の階段を昇っていきました。

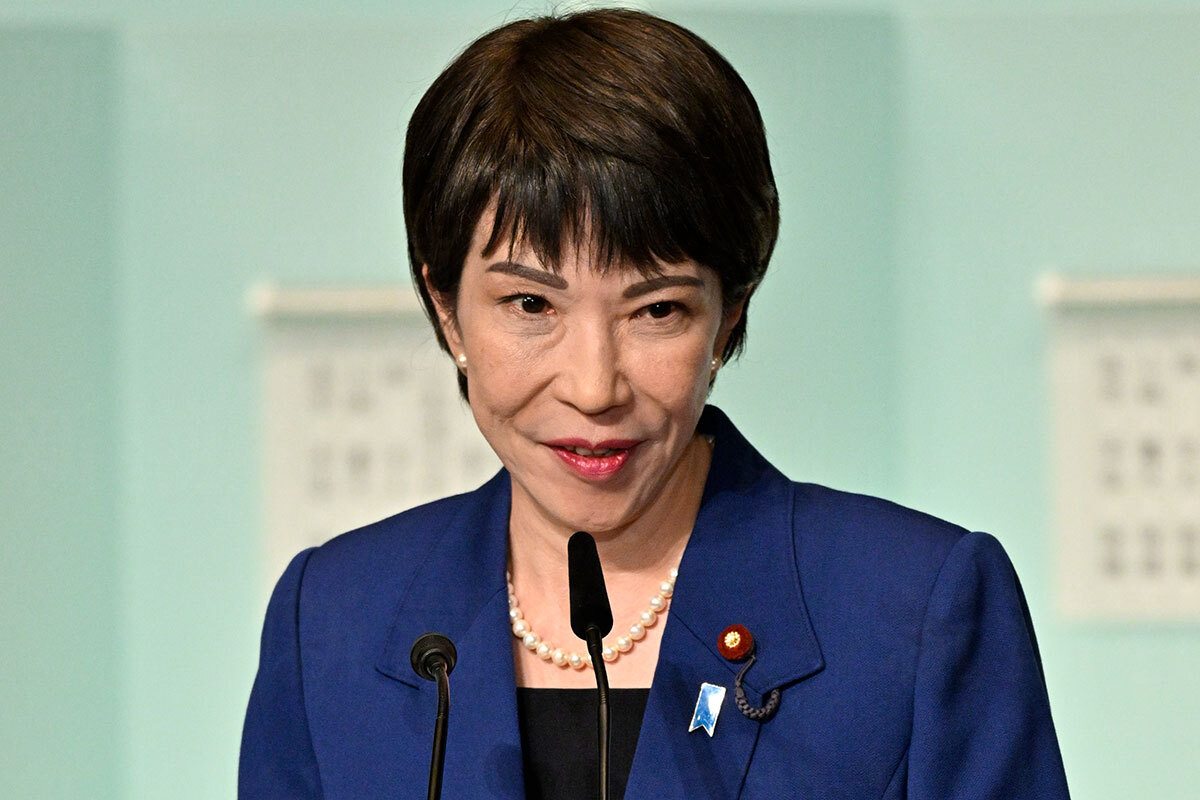

高市早苗氏、政府の重要人事決定に関与する姿

高市早苗氏、政府の重要人事決定に関与する姿

官邸での経験とそれに続く要職への就任が、中村氏のキャリアにおいて大きな強みとなり、長官レースをさらに複雑なものにしました。最終的に露木氏が警察庁長官に就任し、今回の官房副長官への任命に至った背景には、安倍元首相銃撃事件のような突発的な事態だけでなく、両者の長期にわたる官界での実績と評価の積み重ねがあったと言えるでしょう。

結論

高市政権による露木康浩氏の官房副長官任命は、警察庁出身者の官邸要職への継続的な登用という近年の傾向を再び確認するものでした。この人事は、単なる個人の昇進にとどまらず、日本の官僚機構における権力構造と、特定の省庁が政治の中枢に与える影響力の大きさを改めて示しています。今後、露木氏が新政権においてどのような役割を果たし、日本の政治運営にどのような影響を与えるのか、注目が集まります。

参考資料

- Yahoo!ニュース: 高市首相は事務担当の官房副長官に露木康浩・前警察庁長官を任命した