かつては許容されがちだった日本の飲酒運転は、悲惨な事故が相次いだことで世論が動き、厳罰化の道を辿ってきました。これは、「個人の決定」に対する社会的な責任を強化することで、望ましい結果をもたらした顕著な事例と言えるでしょう。私たちはどこまで自己決定を尊重し、どこから責任を問うべきなのか。飲酒運転の事例は、その境界線を探るための重要な手がかりを与えてくれます。本稿では、飲酒運転がどのようにして現在の厳しい罰則へと変わっていったのか、その経緯と社会的影響を深く掘り下げていきます。

飲酒運転厳罰化の背景:社会の寛容さから厳しさへ

現代では想像に難いかもしれませんが、日本社会はかつて飲酒運転に対して非常に寛容でした。地方においては、駐車場を備えた居酒屋が珍しくなかったほどです。しかし、この風潮は悲劇的な事故の発生とともに大きく変化しました。飲酒運転が劇的に減少したのは、ひとえに、飲酒して運転するという行為に対し、社会が厳しい責任を課すようになったためです。

飲酒運転による事故現場を思わせるイメージ写真

飲酒運転による事故現場を思わせるイメージ写真

データで見る飲酒運転事故の減少

飲酒運転に関する統計データを見ると、厳罰化が事故件数の減少に明確に貢献していることが分かります。1998年から2023年までの飲酒事故および飲酒による死亡事故の件数は、特に2000年代に入ってから急激な減少を見せました。

具体的には、2001年から2003年、および2006年から2007年にかけて、飲酒事故と飲酒による死亡事故の件数はともに大きく減少しています。例えば、2001年に2万5400件あった飲酒事故は、2002年には2万331件に、翌2003年には1万6376件にまで減少。わずか2年間で9000件以上も減少したのです。同様に、2006年から2007年の間には、1万1626件から7561件へと、1年で4000件以上も減少しました。

飲酒による死亡事故もまた、2001年の1191件から2002年には1000件、そして2003年には781件へと、2年間で400件以上の減少を記録しています。2006年から2007年にかけても、611件から433件と約180件の減少が見られました。これらのデータは、特定の出来事と法改正が、社会全体の意識と行動に大きな変化をもたらしたことを示しています。

世論と法改正が厳罰化を推進

飲酒運転による事故件数が減少した背景には、いずれの年においても、社会を大きく揺るがす飲酒運転事故が発生し、その後に飲酒運転を厳罰化する法改正が行われたという共通のパターンが見られます。つまり、悲惨な事故が世論を動かし、飲酒運転に対する責任強化を求める声が高まった結果、実際の罰則強化へとつながったのです。

2001年危険運転致死傷罪の新設

2000年4月、神奈川県座間市で飲酒運転の車が大学生2人をはねて即死させるという痛ましい事故が発生しました。当時の交通事故による死傷事故は、業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役)で処理されるのが一般的でした。しかし、犠牲となった大学生の母親は、「窃盗罪(10年以下の懲役)よりも軽い刑罰はおかしい」とこの決定に異議を唱え、法改正を求める署名活動を展開しました。この署名活動が大きな影響を与え、2001年12月には改正刑法が施行され、「危険運転致死傷罪」が新設されました。この法律の成立により、故意に危険な運転を行い、その結果として人を死傷させた者は、その行為の危険性に応じて、暴行による傷害罪・傷害致死罪に準じた重大な罪として処罰されることになりました。

2006年福岡事故とさらなる厳罰化

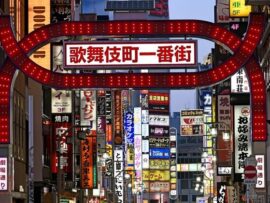

2006年8月には、福岡市で飲酒運転の車が乗用車に追突し、同乗していた幼い3人の子どもが亡くなるという衝撃的な事故が起きました。居酒屋やスナックで飲酒を重ねた加害者が、尊い3つの命を奪ったこの事故は、全国的な反響を呼び、マスメディアでも大きく取り上げられました。この事故に対する社会の怒りと悲しみは、飲酒運転に対するさらなる厳罰化を求める世論を一層強固なものにし、その後の法改正へと繋がっていくことになります。

結論

飲酒運転の厳罰化は、社会の規範と個人の責任に関する重要な問いを投げかけます。悲惨な事故をきっかけに、世論が形成され、それが法律の改正へと繋がり、最終的に飲酒運転事故の顕著な減少という結果を生み出しました。これは、自己決定の自由と、それが他者に及ぼす影響に対する責任のバランスを社会全体で再定義した事例と言えるでしょう。今後も、このような議論を通じて、より安全で責任ある社会の実現に向けた努力が続けられることが期待されます。