現代社会には、無数の「最高の勉強法」があふれています。書店には新しいテクニックが並び、SNSを開けば「偏差値爆上げ」の秘訣が次々と流れてきます。しかし、通信制高校に在学し、塾にも通わず完全独学で東大に合格した筆者が本当に大切にしてきたのは、「何をすべきか」ではなく「何をしないか」を決めることでした。特別な才能や根性があったから東大に合格できたわけではありません。「やらない方がいい習慣」を早めに手放していった結果なのです。

かつて栄養分野で話題になった「四毒抜き」のように、勉強にも実は「毒」となる習慣があると筆者は考えます。ついやってしまいがちな、しかし知らず知らずのうちに学習効率をじわじわと下げていくような習慣です。今回は、筆者が東大受験の際に意識的に避けていた「勉強版・四毒抜き」のうち、最も影響が大きいと感じた1つを紹介します。

「何をしないか」が重要:勉強を毒する習慣とは?

勉強の質を高めるためには、積極的に新しい方法を取り入れることも大切ですが、それ以上に「悪習慣を断ち切る」ことが効率向上への近道となります。特に、集中力を削ぎ、脳の回復を妨げるような行動は、避けるべき「毒」として認識すべきです。

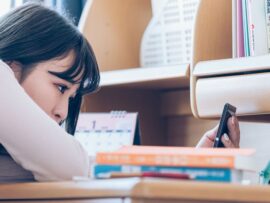

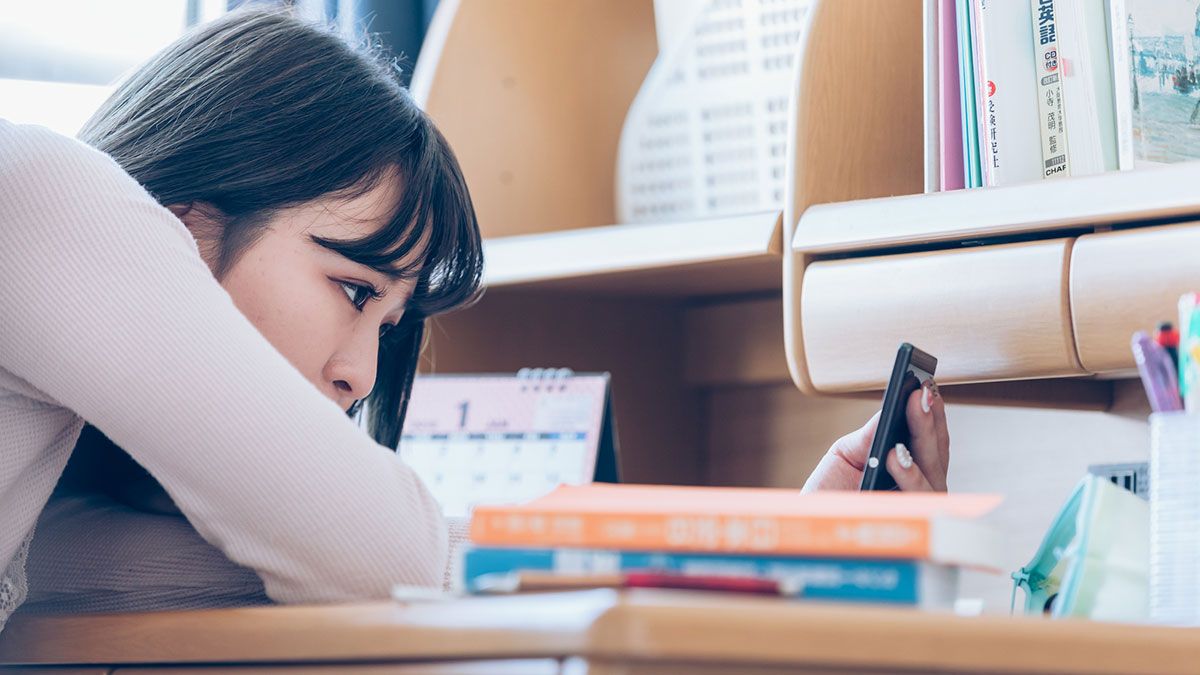

【毒1】休憩中にスマホを見る習慣

休憩時間に何気なくスマホを手に取り、そのままなかなか勉強に戻れない――。このような経験は、多くの学生にとって身に覚えがあるのではないでしょうか。そもそも休憩とは、脳を休ませ、次の学習に備えるための時間です。しかし、スマホの画面を開いた瞬間、動画、SNS、ゲーム、通知といった大量の情報が脳に流れ込みます。これは、本当に脳を「休ませている」と言えるのでしょうか。

筆者が高校2年生の時に気づいた重要な真実があります。「自分が最も早く疲れる勉強は何だろう?」と自問した際、世界史の用語や外国語の単語暗記では10〜15分で限界を感じる一方で、非常に難しい数学の問題には90分、時には150分も集中し続けられることに気づきました。明らかに脳をフル回転させているのは数学のはずなのに、「疲れた」と感じるのはなぜか単語暗記の方が圧倒的に早かったのです。

ここで筆者は「この『疲労』の正体は、『飽き』だったのだ」とハッとしました。つまり、多くの人が「疲れた」と感じてスマホを触りに行くとき、本当は体力や集中力が尽きているわけではなく、同じ刺激に脳が「飽きて」しまっているだけなのです。だから、スマホのような「別の刺激」を入れると、一時的に気分が変わり「回復した気になる」錯覚に陥ります。しかし実際には、脳は全く休めていません。

大学生が教科書を広げて勉強している様子

大学生が教科書を広げて勉強している様子

この事実に気づいてから、筆者は「休憩=スマホ」という習慣をきっぱりとやめました。その代わりに始めたのが、異なる科目を合間に挟む「CM勉強法」です。例えば、数学に飽きたら5分だけ世界史を挟み、次に国語の勉強に移るといったように、テレビコマーシャルのように短時間で別の科目を挟み込んでいく方法です。

この方法は、一見するとストイックに思えますが、体感としては「ずっとCMを挟みながら番組を見ている」ような感覚で、意外と楽に続けられます。スマホという外部の刺激で気分転換するのではなく、勉強内容そのものを切り替えることで脳の「飽き」を防ぐイメージです。休憩中にスマホをやめることで、「よし、もう一度頑張ろう」と勉強に戻るときのハードルが劇的に下がります。休憩とは、新しい情報を無理に詰め込む時間ではなく、脳に異なる使い方をさせる時間であると捉え直すだけで、学習の持久力は大きく向上するはずです。

休憩時間の過ごし方一つで、学習の効率と持続力は大きく変わります。スマホから離れ、脳が本当に喜ぶ休憩を見つけることが、あなたの学習パフォーマンスを飛躍的に向上させる第一歩となるでしょう。