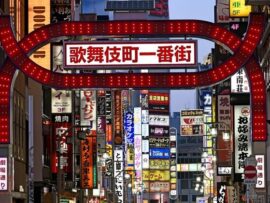

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と妻セツの出会いを描いていますが、その描写には史実との相違点が存在します。特に、セツの立場が「女中」として描かれる一方で、当時の時代背景や一次資料からは異なる側面が浮かび上がってきます。歴史評論家の香原斗志氏の分析に基づき、没落士族の娘が置かれた厳しい現実と、八雲とセツの真の関係性について深掘りします。

現代の視点から見れば衝撃的な「妾(めかけ)」という言葉が、当時の日本社会、特に明治初期の士族階級においてどのような意味を持っていたのか。本記事では、「ばけばけ」で描かれる物語と史実の間のギャップを検証し、日本の近代化の影に隠された女性たちの生き様を浮き彫りにします。

朝ドラ「ばけばけ」が描く「女中騒動」の裏側

「ばけばけ」では、松江中学の英語教師レフカダ・ヘブン(トミー・バストゥ)が月額20円という破格の給金で住み込みの女中を求め、同僚の錦織友一(吉沢亮)や、借金返済のために引き受けた松野トキ(髙石あかり)は、彼が「ラシャメン」(日本在住の西洋人の妾)を求めていると誤解します。

しかし、第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK?」では、トキの家族がヘブンの元へ押し掛け、トキが借金のためにラシャメンになったと打ち明けた際、ヘブンは「私のことをそんな男だと思っていたのか。ふざけるな!」と激怒。第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」でも、ヘブンは周囲から「ラシャメンを囲っている」と色眼鏡で見られていると感じ、トキを解雇しようとします。ドラマでは、ヘブンが妾など一切所望しない清廉潔白な男性として描かれているのです。

1888年撮影の小泉セツ。当時の社会背景を考察する上で重要な人物です。

1888年撮影の小泉セツ。当時の社会背景を考察する上で重要な人物です。

史実に見る小泉八雲とセツの真の関係:「妾」の記述とその修正

しかし、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンと、トキのモデルである小泉セツの関係は、「ばけばけ」で描かれるものとは異なっていたようです。ドラマでは夜になると家に帰ることが許されるトキですが、ハーンが錦織のモデルである西田千太郎に宛てた書簡には、住み込みの女中を求めていると記されています。

さらに注目すべきは、『西田千太郎日記』の原本です。そこには当初「ヘルン氏の妾」「愛妾」と書かれていた文字が消され、その脇に「節子氏」「細君」と修正された箇所がありました。これは、西田の次男である敬三が、ハーンとセツの遺族に配慮し、「妾」であった事実を示す表記を修正したとされています。このことから、セツは明治24年(1891年)2月頃から、住み込みの女中、すなわち事実上のラシャメンとしてハーンのもとで働き始めたと考えられます。

明治時代の士族の娘と「ラシャメン」という選択

その後半年ほどで、二人の関係は発展し、事実上の夫婦となりますが、それまでは周囲はセツを「妾」と認識していたようです。例えば、ハーンがセツを伴って士族屋敷に引っ越した際や、山陰新聞の記事においても、セツは「ヘルン氏の妾」と記されていました。

朝の連続テレビ小説でヒロインを「妾」として描くことは難しいという制作側の配慮は理解できますが、明治時代には多くの士族が経済的に困窮し、その娘たちが生きる道を見つけるのは非常に困難でした。そのため、「ラシャメン」となることは、決して珍しいことではなかったのです。士族が没落したのは、新しい時代における働き方が分からなかったことが大きいですが、特に女性は武士という身分を失ったことで、生活の術を全く失うケースが多かったとされています。

まとめ:歴史の重みと現代への問いかけ

朝ドラ「ばけばけ」は、小泉八雲とセツのロマンチックな出会いを現代の視点から魅力的に描いています。しかし、史実とドラマの相違を深く掘り下げることで、明治時代の日本における社会構造や女性の置かれた厳しい現実が見えてきます。特に「妾」という言葉が持つ重み、そしてそれが当時の社会でどのように受け止められていたかを知ることは、単なるエンターテインメントとしてではなく、歴史の教訓として私たちに多くの示唆を与えます。

セツが「事実上のラシャメン」としてハーンのもとで働き始めた背景には、没落士族の娘としての苦悩と、生き抜くための選択がありました。この物語は、個人の恋愛を超えて、日本の近代化の陰で忘れ去られがちな人々の生活と感情を再考する機会を提供しています。