戦前の日本を象徴する言葉として、神武天皇、教育勅語、万世一系、八紘一宇などが挙げられます。これらの言葉は、現代社会においても様々な解釈がなされ、右派にとっては「美しい国」の象徴、左派にとっては「暗黒の時代」の象徴として捉えられることもあります。 本記事では、神武天皇にまつわる二羽の霊鳥、金鵄と八咫烏を通して、戦前の日本における神話と象徴の利用、そして現代社会への影響について探っていきます。

金鵄勲章:神武天皇と軍隊の結びつき

金鵄勲章の図

金鵄勲章の図

神武天皇と軍事において重要な要素の一つが、金鵄勲章です。この勲章は、戦功のあった軍人・軍属に授与されるもので、1890年(明治23年)に制定されました。功1級から功7級までの等級があり、1894年(明治27年)からは終身年金も付与されるなど、当時の軍人にとって最高の栄誉とされていました。

金鵄の名は、神武天皇東征の故事に由来します。神武天皇が奈良盆地でナガスネヒコと戦った際、金色の鳶(トビ)が飛来し、天皇の弓にとまって輝き、敵を幻惑しました。このおかげで天皇軍は勝利を収めたとされています。 この神話が、勲章の名前に採用された背景です。

勲章創設の詔勅には、「神武天皇皇業を恢弘し、継承して朕に及べり」と記されています。1890年(明治23年)は皇紀2550年にあたり、橿原神宮の創建、大日本帝国憲法の施行と同じ年です。これは偶然ではなく、中世を意図的に排除し、神武天皇が率いた古代の軍隊と当時の日本軍を結び付ける意図があったと考えられます。これは、軍人勅諭と同様のロジックです。 歴史学者である山田一郎氏(仮名)は、「金鵄勲章の創設は、神話を利用して国民の愛国心を高め、軍隊への忠誠を促すための国家戦略だったと言えるでしょう。」と指摘しています。

八咫烏:日本サッカーのシンボル

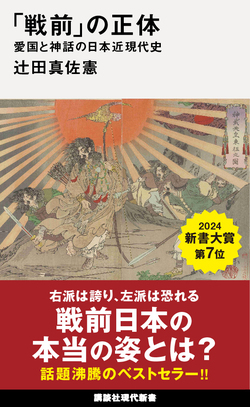

歴史家・辻田真佐憲さん

歴史家・辻田真佐憲さん

金鵄と並んで神武天皇東征に深く関わるのが、三本足の鴉、八咫烏です。神武天皇が熊野から大和へ進軍する際、道案内をしたとされるこの霊鳥は、導きの象徴として、現在では日本サッカー協会のシンボルマークにも採用されています。 八咫烏は、神武天皇の軍事的成功を神聖化し、正当化する役割を担っていたと言えるでしょう。

神話と現代社会

神武天皇にまつわるこれらの神話は、戦前の日本で積極的に利用され、国民意識の形成に大きな影響を与えました。現代社会においても、これらの神話は様々な形で解釈され、議論の的となっています。 これらの神話の歴史的背景や象徴性を理解することは、現代社会における様々な問題を考える上で重要な視点を与えてくれると言えるでしょう。 たとえば、スポーツにおけるナショナリズムの高揚や、政治における歴史修正主義の動きなどを理解する上で、これらの神話がどのように利用されてきたのかを知ることは不可欠です。

歴史研究家の佐藤花子氏(仮名)は、「神話そのものは、文化や歴史を理解するための貴重な資料です。しかし、特定のイデオロギーのために利用された歴史を批判的に検証することなく、無条件に受け入れることは危険です。」と警鐘を鳴らしています。

戦前の日本を理解するためには、これらの神話や象徴がどのように利用され、どのような影響を与えたのかを深く考察する必要があります。 そして、現代社会における様々な問題に対峙する際にも、これらの歴史的背景を踏まえることが重要となるでしょう。