なぜ給料は上がり始めたのか、人手不足の最先端をゆく地方の実態、人件費高騰がインフレを引き起こす、高齢者も女性もみんな働く時代に……話題書『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』では、豊富なデータと取材から激変する日本経済の「大変化」と「未来」を読み解く――。

(*本記事は坂本貴志『ほんとうの日本経済 データが示す「これから起こること」』から抜粋・再編集したものです)

論点7 少子化に社会全体としてどのように向き合うか

外国人労働者の大量流入がない限り人口減少は確実にやってくる未来であり、短期的な解決は難しい。そうなれば、当面は人口減少を前提としたうえで新しい経済社会の仕組みを考えざるを得ない。

その一方で、より長期的な視点に立ったうえで日本経済を持続可能なものにするためにも、将来の出生率を上昇させていく施策は考えなければならないだろう。

家族のあり方が多様化するなか、出生率低迷の背後にはさまざまな問題が存在している。個人の自由意思で子どもを持ちたくないと考えている人がいれば、それは本人の意思として尊重されるべきである。そのようにして考えれば、政府としてできることがあるとすれば、あくまで子どもを持ちたいと思っているにもかかわらずその希望がかなわない人に焦点を当てることになる。

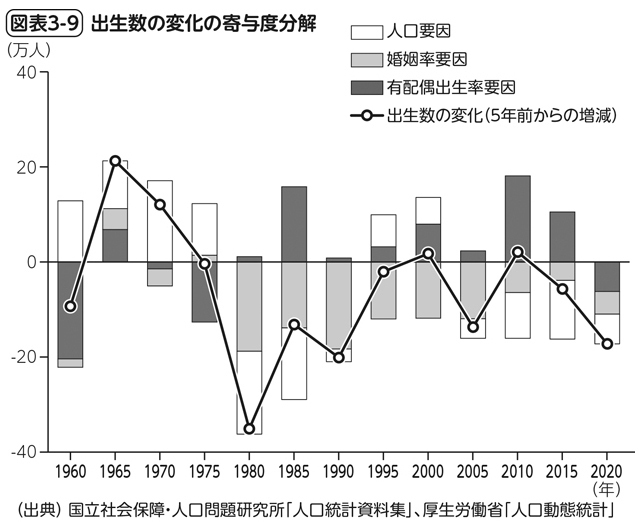

子どもがほしいのに持てない原因についてもさまざまな要因が指摘されているが、出生率低下の要因を分解していけば、現代において人口要因以外で出生数の減少に持続的に寄与しているのは婚姻率の低下である(図表3-9)。一方、有配偶出生率は足元ではマイナスに寄与しているが、2000年代以降はおおむねプラスに寄与していた。

出生数の減少が婚姻率の低下に起因していることから考えれば、経済的な理由で結婚ができないという人もいるとはみられるが、それは出生率低下の一つの要素にすぎないとも考えることができる。

しかし、出生率を高めるために政府ができる政策というのは、基本的には経済的なインセンティブに働きかける施策にならざるを得ない。たとえそれがマイナーな要因であったとしても、結婚や出産、子育てに関する補助を手厚くする政策は、これまで以上に大胆に進めていく必要がある。

こうした問題意識から、日本政府も近年は少子化に対するさまざまな対策を講じている。これまでも待機児童対策や幼児教育・保育の無償化、児童手当の拡充から高等教育の無償化まで、少子化対策予算は近年抜本的に拡充されている。

しかし、児童手当の額一つとっても、出生のインセンティブに働きかけるという意味においては、現行制度では今なお大きな不足があると言わざるを得ない。実際に国際比較をすれば、日本の家族関係社会支出は他国と比べてまだまだ少ないほうに位置づけられる(図表3-10)。

このような状況を鑑みれば、世界でも最も深刻な出生率の低下に悩まされている国の一つである日本においては、少なくとも世界で最も家族関連の支援が充実している国と言えるぐらいまでは、現物・現金給付にかかわらず給付を徹底的に拡充していくべきではないか。

社会保障が完備されている現代日本において、過去のように自身の老後の生活保障や家業を担う労働力としての期待から子どもをもうけるということはありえない。

これまでの子ども関連の社会保障給付の拡大なども目覚しい効果がでているというわけではないかもしれないが、子育て世帯の負担軽減の取り組みを拡充させることが出生率上昇に全く効かないということはないはずだ。

結婚や出産、子育てに対する支援というのは、政府が取りうるあらゆる施策の中で最も重要な未来への投資である。そして、出生率回復に向けた財政支出の拡大は、将来の財政や社会保障の持続可能性を高めるという点でも合理性があるものである。

日本社会が出生率回復の可能性に少しでもかけるというのであれば、日本に住むすべての人の力で子どもに係る負担は支えていくという認識を社会全体で共有しながら、政府としてもできることはすべてやるという覚悟を持って、取りうる政策を総動員していくべきだ。

少子化を成熟した社会における必然的な現象であると見なし、すべてを諦めて流れに身をまかせてしまうにはまだ時期尚早だ。家族政策を現代日本社会における最優先課題と位置づけた上で、政府によるなりふり構わぬ政策対応が行われることを願って、本書を締めくくることとしたい。

つづく「多くの人が意外と知らない、ここへきて日本経済に起きていた「大変化」の正体」では、失われた30年を経て日本経済はどう激変したのか、人手不足が何をもたらしているのか、深く掘り下げる。

坂本 貴志(リクルートワークス研究所研究員・アナリスト)