早稲田大学、その名は日本を代表する名門私立大学として広く知られています。しかし、近年の早稲田は、かつてのイメージとは大きく変わりつつあるのをご存知でしょうか。少子化による大学全入時代が到来する一方で、早稲田大学をはじめとする難関大学では、入試の難易度が上がり、競争が激化しているのです。この記事では、早稲田大学、特に政治経済学部を中心とした入試の現状と、その背景にある変化について詳しく解説します。

共通テスト導入が変える早稲田入試の様相

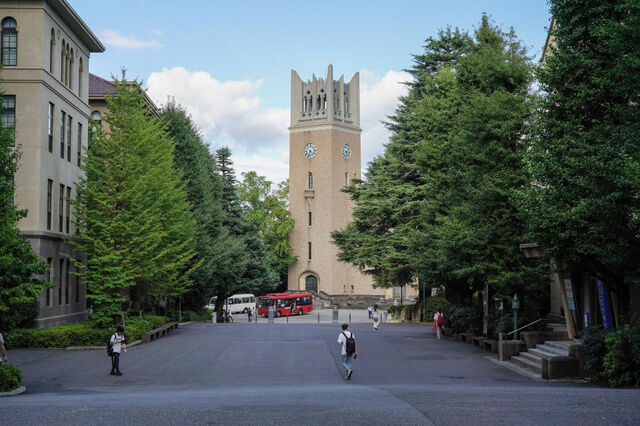

早稲田大学のキャンパス風景

早稲田大学のキャンパス風景

近年、早稲田大学の入試における大きな変化の一つが、一般選抜における共通テストの必須化です。かつてはセンター試験が必須ではない学部も多く、国語や歴史といった科目の対策に集中する受験生が多かったのですが、現在では政治経済学部、国際教養学部、スポーツ科学部、社会科学部、人間科学部で共通テストが必須となっています。特に最難関学部である政治経済学部では、数学I・Aの選択が必須となり、受験生の負担は増加しています。さらに、共通テスト全体の得点率も高く、早稲田志望者にとって、共通テスト対策は避けて通れないものとなっています。

早稲田合格塾を運営する比良寛朗氏(仮名)は、「私が受験した頃と比べると、入試の難易度も、受験生のレベルも明らかに上がっています。特に共通テスト必須化の影響は大きく、受験生は大きなプレッシャーを感じているようです」と述べています。かつてのセンター試験は、早稲田志望者にとって必ずしも必須ではありませんでしたが、共通テストは合否を大きく左右する重要な試験へと変化したのです。

早稲田政経、その難易度は京大文系レベル?!

学生が勉強している様子

学生が勉強している様子

早稲田大学、特に政治経済学部の難易度は、近年ますます上昇しています。大学受験専門家である西田氏(仮名)は、「首都圏の最難関国立大学である東大、一橋大学、東京科学大学との併願状況を見ると、早稲田大学が慶應義塾大学を圧倒しています。慶應とのダブル合格で早稲田を選ぶ受験生はもちろん、一橋大学と早稲田大学政治経済学部に合格した受験生が、通学距離などの理由で早稲田を選ぶケースも出てきています」と指摘します。

さらに西田氏は、「現在の早稲田大学政治経済学部の難易度は、京都大学の文系学部と同レベルと言っても過言ではありません。かつて夜間学部であった社会科学部も、幅広い講義内容から人気が高まり、政治経済学部に迫る難易度となっています」と付け加えます。早稲田大学の入試は、もはや「英語、国語、社会の3科目だけを勉強する専願受験生」だけの戦いではなく、多様な学力を持つ受験生がしのぎを削る、熾烈な競争の場となっているのです。

早稲田大学総長の田中愛治氏は、政治経済学部における数学必須化について、「政治学や経済学で必要なゲーム理論などを学ぶには数学が不可欠です。早稲田大学の入試改革は、大学教育のあるべき姿を社会に問うているものです」と述べています。数学必須化によって受験生の負担は増しましたが、その一方で、より高度な学問を学ぶための基礎力を養うことを目指していると言えるでしょう。

早稲田大学の入試は、時代とともに変化を続けています。この記事が、受験生や保護者の方々にとって、早稲田大学の最新入試事情を理解する一助となれば幸いです。