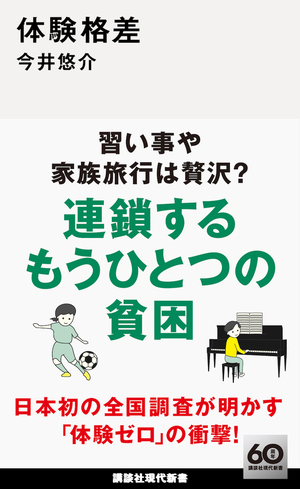

子どもの成長において、様々な体験の重要性は誰もが認めるところでしょう。しかし、経済状況によって子どもの体験機会に格差が生じている「体験格差」という現実をご存知でしょうか?この記事では、話題の書籍『体験格差』を参考に、日本の子どもの体験格差の実態と、その深刻な影響について掘り下げていきます。

体験格差の実態:お金、放課後、休日、地域、そして親

『体験格差』では、全国規模の調査から、子どもの体験機会が親の経済状況と密接に関係していることが明らかになりました。低所得世帯の子どもの約3人に1人が、旅行や習い事などの体験を全くしていないという衝撃的なデータも出ています。

お金と体験格差

経済的な余裕がない家庭では、習い事や旅行などの費用を捻出することが難しく、子どもの体験機会が制限されてしまいます。水泳や音楽教室など、人気の習い事にも格差が見られ、経済的な理由で諦めざるを得ない子どもたちも少なくありません。

水泳教室の様子

水泳教室の様子

放課後の体験格差

放課後の過ごし方にも格差が生じています。クラブ活動や地域活動への参加は、子どもの社会性や協調性を育む上で重要な役割を果たしますが、経済的な理由で参加できない子どもたちもいます。

休日の体験格差

週末や長期休暇の過ごし方にも格差が見られます。旅行やレジャー施設への外出は、子どもにとって貴重な体験となりますが、経済的な理由で実現できない家庭も少なくありません。近所の祭りですら、参加できるかどうかに格差があるという現状も指摘されています。

地域と体験格差

都市部と地方では、体験できる内容に違いがあります。地方では自然体験の機会が豊富にある一方、都市部では美術館や博物館などの文化施設が充実しています。しかし、経済的な理由でこれらの施設を利用できない子どもたちもいます。

親の体験と子どもの体験格差

親自身の幼少期の体験も、子どもの体験機会に影響を与えます。親が様々な体験をしてきた場合、子どもにも同様の機会を与えようとする傾向があります。逆に、親自身が体験不足の場合、子どもにも体験の機会が少なくなってしまう可能性があります。

なぜ体験が重要なのか?未来への影響

子どもにとって「体験」は、単なる娯楽ではありません。体験を通して、子どもたちは様々なことを学び、成長していきます。例えば、旅行を通して新しい文化に触れたり、スポーツを通してチームワークの大切さを学んだりすることができます。

旅行の思い出

旅行の思い出

NPO法人ちゅらゆい代表理事の金城隆一さんは、経済的に困難な状況にある子どもたちを北海道へ連れて行った時の経験を語っています。子どもたちは初めての旅行にも関わらず、沖縄の地元と同じような過ごし方をしようとしました。これは、過去の体験の不足が、選択肢の幅を狭めていることを示す一例です。

体験の不足は、子どもの想像力や可能性を制限するだけでなく、将来の収入格差にもつながる可能性があります。だからこそ、体験格差を放置することはできません。

体験格差の解消に向けて

体験格差の解消には、社会全体での取り組みが必要です。行政による支援策の拡充はもちろん、地域社会や企業も積極的に子どもたちの体験機会を創出していく必要があります。例えば、無料の体験イベントやワークショップなどを開催することで、経済的な理由で体験できない子どもたちにも機会を提供することができます。

子どもの成長にとって、多様な体験は不可欠です。未来を担う子どもたちのために、体験格差の解消に向けて、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。