子どもの習い事や家族旅行。これらは贅沢なのでしょうか?低所得世帯の子どもの約3人に1人が「体験ゼロ」という現状。水泳や音楽といった人気の習い事、近所のお祭りでさえ格差が存在しています。日本社会における「体験格差」の現実とは?そして、その解消に向けて何ができるのでしょうか?ベストセラー『体験格差』を参考に、この社会に連鎖する「もうひとつの貧困」の実態に迫ります。

親の体験が子どもの体験を左右する?

子どもの体験格差に関するグラフ

子どもの体験格差に関するグラフ

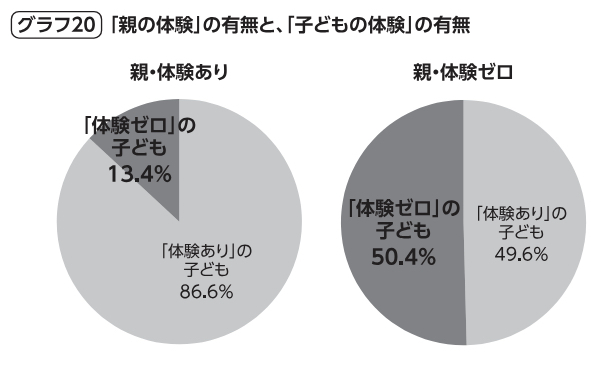

子どもの体験格差を考える上で重要なのは、家庭の経済状況だけでなく、親子の関係性や親の働きかけです。『体験格差』では、親自身が子ども時代にどのような体験をしていたのかについても調査しています。

具体的には、小学生時代に習い事をしていたか(放課後の体験)、自然体験や文化的な体験を年に1回以上していたか(休日の体験)を尋ねています。

その結果、親自身が小学生時代に「体験ゼロ」だった割合は19.3%。残りの80.7%は何かしらの体験をしていたことになります。

親の体験の有無と子どもの体験の関連性

親の体験と子どもの体験の関連性を示すグラフ

親の体験と子どもの体験の関連性を示すグラフ

親が「体験ゼロ」だった場合、子どもも「体験ゼロ」である割合は50.4%。一方、親が何らかの体験をしていた場合、子どもが「体験ゼロ」である割合は13.4%にとどまります。

この大きな差は、親の収入が子どもの体験機会に影響していることを示唆しています。高収入世帯の親は自身も子ども時代に様々な体験をしていた可能性が高く、その影響が子どもにも受け継がれていると考えられます。

経済状況だけではない影響

しかし、世帯年収別に分析すると、どの年収層においても、親が「体験ゼロ」の場合、子どもも「体験ゼロ」になる割合が高いことが分かりました。

例えば、世帯年収300万円未満の家庭では、親の体験の有無によって、子どもの「体験ゼロ」の割合は17.4%と58.1%と大きな差があります。

これは、経済状況が同じでも、親自身が子ども時代に体験をしているかどうかが、子どもの体験に大きな影響を与えることを示しています。子どもの可能性を広げるためには、経済的支援だけでなく、親へのサポートも重要です。

未来への投資:子どもの体験を豊かに

子ども時代の体験は、人格形成や将来の選択肢に大きな影響を与えます。豊かな体験は、子どもの自信や好奇心を育み、社会性を高めることにも繋がります。「体験格差」を解消し、すべての子どもたちに豊かな体験の機会を提供することは、未来への投資と言えるでしょう。