春の訪れとともに、穏やかな景色が広がる一方で、各地で山火事のニュースが相次いでいます。今治市や岡山市でも大規模な山火事が発生し、多くの住民が避難を余儀なくされています。一体なぜ、この時期に山火事が多発するのでしょうか?この記事では、その背景にある意外な原因を紐解き、山火事予防の重要性を改めてお伝えします。

山火事の現状:今治市、岡山市で発生、避難指示も

愛媛県今治市、岡山市で発生した山火事は、瞬く間に広がり、多くの家屋を焼失させました。避難指示が出され、住民の方々は不安な日々を過ごしています。消火活動は難航し、鎮火までには時間を要する見込みです。岩手県大船渡市の大規模山火事も記憶に新しい中、改めて山火事の恐ろしさを痛感させられます。

alt_1: 今治市で発生した山火事の現場。煙が立ち上り、辺り一面を覆っている様子が分かる。

alt_1: 今治市で発生した山火事の現場。煙が立ち上り、辺り一面を覆っている様子が分かる。

大船渡市の山火事では、一見鎮火したように見えても、木の幹の内部まで燃えているケースが報告されています。完全に鎮火するまでには、想像以上の時間と労力を要するのです。

なぜ春に山火事が多発するのか?3つの要因を解説

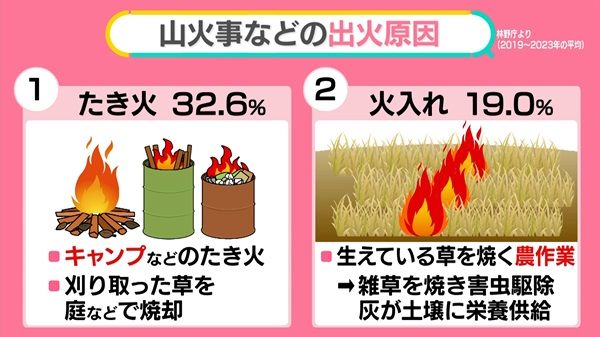

林野庁のデータによると、年間約1300件もの山火事が発生しており、これは1日平均4件に相当します。特に3月と4月は山火事の発生件数がピークを迎えます。その背景には、以下の3つの要因が考えられます。

1. 空気の乾燥

春は空気が乾燥しやすく、一度火が付くと燃え広がりやすい状態にあります。冬の間、水分を失った枯れ草や落ち葉は、火種にとって格好の燃料となります。

alt_2: 乾燥した枯れ草。山火事の燃料となりやすい。

alt_2: 乾燥した枯れ草。山火事の燃料となりやすい。

2. 山に入る人が増加

春は山菜採りやハイキングなど、行楽で山を訪れる人が増える季節です。それに伴い、たき火やタバコの不始末など、人為的な火災リスクも高まります。

3. 農作業における「火入れ」

春は農作業の準備として、枯れ草を焼く「火入れ」が行われる時期でもあります。火入れは適切な管理の下で行われなければ、山火事につながる危険性があります。

alt_3: 岡山市で発生した山火事の現場。消防隊員が消火活動にあたっている。

alt_3: 岡山市で発生した山火事の現場。消防隊員が消火活動にあたっている。

山火事予防の重要性:一人ひとりの意識で防げる火災

山火事は、自然環境だけでなく、人命や財産にも甚大な被害をもたらします。「たき火の不始末はしない」「タバコのポイ捨ては絶対にしない」「火入れは適切な管理の下で行う」など、一人ひとりが火の取り扱いに注意することで、多くの山火事を防ぐことができます。専門家である防災コンサルタントの山田一郎氏も、「山火事予防は、一人ひとりの意識にかかっている」と警鐘を鳴らしています。

春の行楽シーズンを安全に楽しむためにも、山火事予防への意識を高め、火の取り扱いには細心の注意を払いましょう。