南海トラフ巨大地震。この言葉に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。政府が発表した最新の被害想定は、改めてその脅威を私たちに突きつけています。しかし、ただ恐れるだけでなく、正しく理解し、備えることで被害を最小限に抑えることができるはずです。この記事では、最新の被害想定の内容と、私たち一人ひとりができる対策について詳しく解説します。

最新の被害想定:甚大な被害の可能性

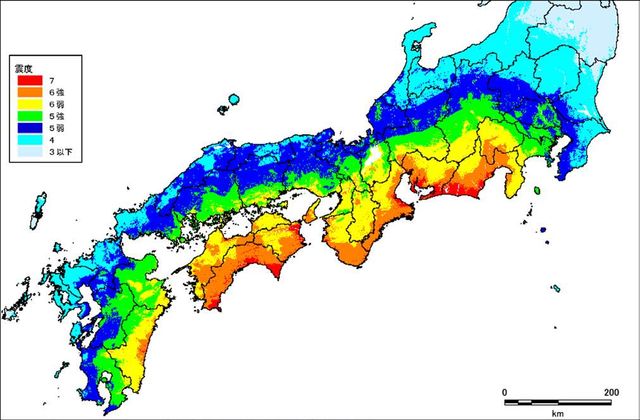

2025年3月31日、政府は南海トラフ巨大地震に関する新たな被害想定を公表しました。その内容は、まさに「未曾有の超広域かつ甚大な被害」を予期させるものでした。

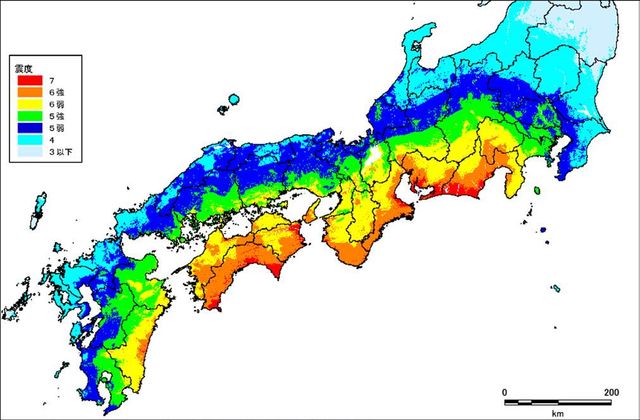

南海トラフ巨大地震の被害想定エリア

南海トラフ巨大地震の被害想定エリア

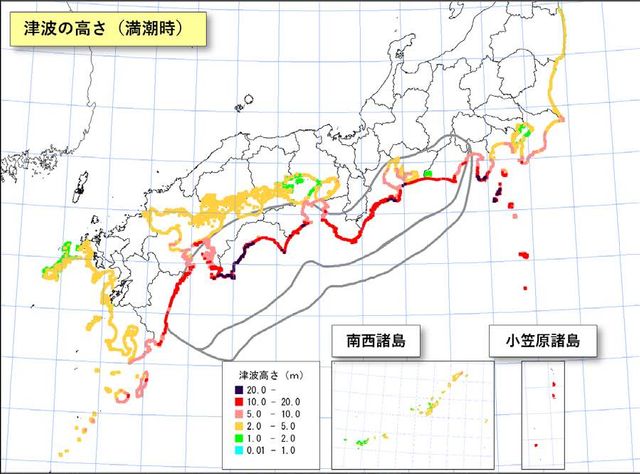

震度6弱以上の揺れ、または3メートル以上の津波に襲われる可能性のある地域は、なんと31都府県764市町村に及びます。これは国土面積の約3割、人口の約半分に相当します。関東から九州にかけての広範囲で10メートルを超える津波が想定されており、その被害規模は想像を絶するものとなるでしょう。

最悪のケースでは、死者は約29万8000人に達すると予測されています。そのうち7割にあたる21万5000人は津波による犠牲者です。建物の被害は約235万棟に上り、ライフラインや経済活動にも深刻な影響が出ることが懸念されます。

南海トラフ巨大地震の被害想定:津波浸水域

南海トラフ巨大地震の被害想定:津波浸水域

約1230万人(人口の約1割)が避難生活を強いられ、食糧不足により3日間で約1990万食が不足するとされています。経済被害は合計で270.3兆円にものぼると試算されており、日本経済に大打撃を与えることは避けられないでしょう。

なぜ南海トラフ巨大地震は警戒されているのか?

南海トラフ巨大地震は、東海地方から九州地方にかけての沖合に位置する「南海トラフ」で発生する巨大地震です。この地域では、海側のプレートが陸側のプレートの下に沈み込んでおり、約100~150年の周期で巨大地震を繰り返してきました。

前回の地震から既に約80年が経過しており、国の推計では、今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの巨大地震が発生する確率は80%程度とされています。まさに「いつ起きてもおかしくない」状況なのです。

2012年には、死者32万3000人という被害想定が発表され、政府は「今後10年間で想定される死者の数を約8割減らす」という目標を掲げました。今回の新たな被害想定は、その10年後の見直し結果となります。

被害軽減のために私たちができること

南海トラフ巨大地震の被害想定:津波の高さ

南海トラフ巨大地震の被害想定:津波の高さ

最新の被害想定は、私たちに防災意識の向上を改めて促すものです。 「防災の専門家 佐藤一郎氏(仮名)」は、「日頃からの備えが生死を分ける」と警鐘を鳴らしています。具体的には、以下の対策が重要です。

- ハザードマップの確認: 自宅や職場、よく行く場所のハザードマップを確認し、危険な場所を把握しておきましょう。

- 避難経路の確認: 避難場所への経路を事前に確認し、家族で共有しておきましょう。

- 防災グッズの準備: 非常食、飲料水、懐中電灯、ラジオ、救急用品などを備蓄しておきましょう。

- 家族との連絡方法の確認: 災害時は電話が繋がりにくくなる可能性があります。家族との連絡方法を事前に決めておきましょう。

- 家具の固定: 家具の転倒防止対策を徹底しましょう。

南海トラフ巨大地震は、避けられない災害です。しかし、適切な備えをすることで被害を軽減することは可能です。この記事をきっかけに、改めて防災について考え、行動に移してみてください。

まとめ

この記事では、南海トラフ巨大地震の最新の被害想定と、私たち一人ひとりができる対策について解説しました。甚大な被害が予想されるからこそ、日頃からの備えが重要です。家族や地域と協力し、万が一の事態に備えましょう。

この記事があなたの防災意識を高める一助になれば幸いです。ぜひ、ご自身の状況に合わせて必要な対策を講じてください。