現代社会において、「働けない」人々が存在する現実。それは単なる個人の問題ではなく、社会構造に根ざした問題と言えるのではないでしょうか。本書『「働けない」をとことん考えてみた。』(栗田隆子 著、平凡社)は、まさにこの問題に鋭く切り込み、私たちに新たな視点を提示してくれます。

「働けない」とは何か?

「働けない」という言葉は、様々な意味を含んでいます。働く能力があるにも関わらず、様々な事情により「働けない」とみなされる人、必死に働いているにも関わらず「努力が足りない」と評価される人。彼らは社会から「戦力外」とレッテルを貼られ、厳しい現実に直面しています。

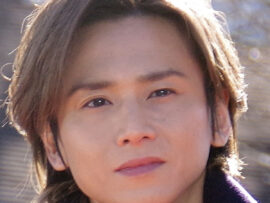

alt="栗田隆子著「働けない」をとことん考えてみた。書籍の表紙"

alt="栗田隆子著「働けない」をとことん考えてみた。書籍の表紙"

マジョリティ中心の社会構造

栗田氏は、日本の労働市場や制度設計が、いかに「働ける」マジョリティを基準に作られているかを指摘しています。彼女は自身を「高学歴だが不登校経験のある正規雇用経験が希薄な未婚女性」と表現し、不安定な労働環境の中で生活保護を受けた経験も持つ、まさに社会の周縁に位置する存在です。

この栗田氏の視点こそが、本書の最大の魅力と言えるでしょう。例えば、「無断欠勤=絶対に許されない」という固定観念に疑問を投げかける彼女の言葉は、私たちが当然と思っている価値観を揺さぶります。

無断欠勤という問題

「無断欠勤は許されない」というのは、一見当たり前のようです。しかし、栗田氏は、無断欠勤が発生する背景に、人員不足という構造的な問題があると指摘します。ギリギリの人員で運営されている職場では、一人の欠勤が大きな影響を与えます。しかし、このような状況で利益を得ているのは経営者であり、その負担を労働者が一方的に負うべきではない、と栗田氏は主張します。

新たな視点の必要性

栗田氏の問いかけは、私たちの「当たり前」を問い直し、新たな視点を与えてくれます。労働問題の専門家である山田太郎氏(仮名)は、「栗田氏の著作は、社会の周縁に生きる人々の声を拾い上げ、社会構造の問題点を浮き彫りにしている点で非常に重要だ」と評価しています。

私たちにできること

「働けない」という問題は、複雑で解決が難しい問題です。しかし、まずは現状を理解し、様々な視点から考えることが重要です。本書は、そのための貴重な手がかりとなるでしょう。そして、社会全体で「働けない」人々を支える仕組みづくりが必要不可欠です。

まとめ

『「働けない」をとことん考えてみた。』は、私たちが普段見過ごしがちな社会問題に光を当て、新たな視点を与えてくれる一冊です。「働けない」という現実を、個人ではなく社会構造の問題として捉える栗田氏の視点は、私たちに多くの示唆を与えてくれます。この本を通して、より多くの人が「働けない」問題について考え、より良い社会の実現に向けて共に歩むきっかけとなることを期待します。