景気対策の目玉として国民一律の現金給付が検討されていましたが、わずか1週間で頓挫しました。今回はこの電撃的な政策転換の背景と、今後の政局への影響について詳しく解説します。

市場暴落を機に急浮上した給付金構想

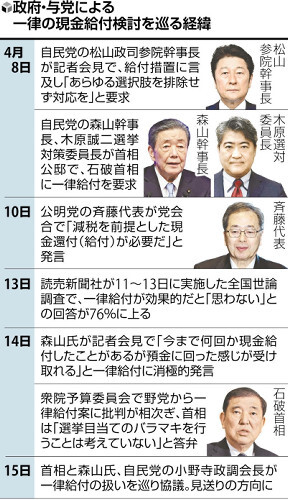

7日の東京株式市場の暴落を受け、与党内には米国の関税措置による日本経済への影響に対する危機感が高まりました。8日夜、石破首相は森山幹事長、木原選対委員長と首相公邸で極秘協議を行い、迅速な景気対策として国民一律給付が提案されました。物価高騰を考慮し、1人あたり年間3万5000円~4万円が実質減収になるとの試算を基に、3万~5万円の給付案が具体化されました。

国民への現金給付のイメージ

国民への現金給付のイメージ

公明党もまた、2020年の10万円給付を主導した経験から、今回の給付に積極的でした。中には「インパクトを考えると10万円が良い」との声も上がっていました。

バラマキ批判と野党の反発

しかし、この給付案は野党から「バラマキ」との批判を浴びることになります。少数与党である政府にとって、補正予算成立には野党の協力が不可欠です。国民民主党の榛葉幹事長は10日の記者会見で「集めた税金を給付金でまくんだったら、最初から取るな」と強く批判しました。当初予算に賛成していた日本維新の会も、前原共同代表が「選挙前の明らかなバラマキだ」と反対姿勢を明確にしました。

専門家の見解

経済評論家の山田太郎氏(仮名)は、「今回の給付金構想は、市場の不安を鎮めるための短期的な効果は期待できたものの、財源の裏付けが不十分で、長期的な経済成長戦略に欠けていた」と指摘します。また、「野党からの批判も想定内だったはずだが、政府・与党の対応は後手に回った印象だ」と述べています。

給付金断念の決断と今後の政局

首相周辺は15日、与党幹部に給付金断念を通告。石破首相、森山幹事長、小野寺政調会長による協議を経て、最終判断は首相に委ねられました。給付実現を訴えてきた自民党幹部も、「かえって票を減らすだけだ」と断念を受け入れる考えを示しました。

今後の政局への影響

今回の給付金断念は、夏の参院選を控えた政局に大きな影響を与える可能性があります。政府・与党は新たな経済対策を模索する必要に迫られており、今後の政策決定に注目が集まります。

まとめ

国民一律給付金構想は、市場の急落を受けて急浮上したものの、野党からの「バラマキ」批判や財源の問題などから、わずか1週間で頓挫しました。この政策転換は、今後の政局にも大きな影響を与える可能性があります。