海上自衛隊の潜水艦修理を巡り、製造元の川崎重工業(川重)による乗組員への過剰な接待と、それに関連する裏金問題が波紋を広げています。本記事では、この問題の実態と背景、そして今後の展望について詳しく解説します。

川崎重工の「ツケ払い」接待:9万円超の飲食代も

発覚のきっかけとなったのは、日付とともに「16名 川重様」と書かれた一枚の伝票。そこには、バーボン10杯、生ビール12杯、チューハイ9杯、うどん2つ、やきめし2つ、赤霧島ボトル2本、いいちこ3本、オードブル4つなど、盛大な注文内容と正の字が並んでいました。総額は9万2300円。人数で割ると一人あたり5770円弱になりますが、この飲食代は誰も支払っていませんでした。

alt 海上自衛隊の潜水艦が進水式で披露される様子。

alt 海上自衛隊の潜水艦が進水式で披露される様子。

この伝票は、川重と乗組員の酒席で川重側がサインをし、下請け企業に「ツケ払い」で回されたものでした。こうした接待の裏には、長年にわたる裏金作りがあったのです。

40年にわたる裏金作り:閉鎖的な潜水艦事業が生んだ「公然の秘密」

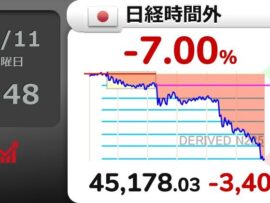

大阪国税局の税務調査により、川重が下請け企業との架空取引で裏金を捻出していたことが判明しました。2023年度までの6年間で、その額はなんと17億円にも上ります。川重は架空発注分を経費に計上して税務申告していましたが、国税局は約13億円分を認められない交際費と判断。悪質な所得隠しと認定し、川重は6億円の追加納税を発表しました。

防衛省の元幹部によると、この裏金作りは1985年頃から40年にわたり続けられてきた「公然の秘密」でした。潜水艦事業の閉鎖性ゆえ、実態は外部から見えにくく、問題発覚まで多くの人々がその実態を知らなかったといいます。

川崎重工と三菱重工:2社寡占市場が生む構造的問題

国内で潜水艦の建造と修理を請け負えるのは、川重と三菱重工業の2社のみ。海上自衛隊が所有する25隻の潜水艦は、この2社製がほぼ半々を占めています。防衛省は国産技術保護のため、隔年で両社から交互に調達しているため、川重は営業努力をする必要がありません。

潜水艦の修理は、3年ごとに9ヶ月程度の定期検査と、その間の年に2〜3ヶ月かけて行う年次検査があります。乗組員は社員と連携して艦内の整備にあたりますが、この過程で過剰な接待が行われていたのです。

今後の展望:再発防止策と透明性の確保が課題

今回の問題は、防衛産業における癒着の構造を浮き彫りにしました。再発防止のためには、透明性の確保と厳格な監視体制の構築が不可欠です。 専門家の中には、「防衛装備品の調達プロセス全体の見直しが必要だ」と指摘する声もあります。 例えば、京都大学大学院の山田太郎教授(仮名)は、「第三者機関による監査の導入や、内部告発制度の強化が重要だ」と述べています。

不正の温床を断ち切り、国民の信頼を回復するため、関係各所の迅速かつ適切な対応が求められています。