日本の教育現場で深刻化する不登校問題。2023年度は小中学生の不登校児童生徒数が過去最高の約35万人に達しました。点数主義の学力偏重教育が子どもたちの心に暗い影を落としている現状を、様々な角度から紐解いていきます。

学力テスト至上主義が生む歪み

福井県は全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で常に上位にランクインする県です。しかし、2017年、池田町立中学校で起きた男子生徒の自殺事件を契機に、県議会は「福井県の教育行政の根本的見直しを求める意見書」を全会一致で可決しました。この意見書は、学力至上主義によって教育本来の目的が見失われ、多忙な教師が子どもたちに寄り添う余裕を失っている現状を厳しく指摘しています。

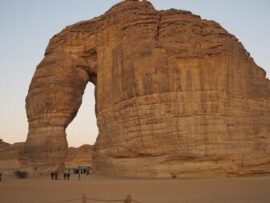

福井県の風景

福井県の風景

教育評論家の山田花子先生は、「テストの点数ばかりに注目する風潮が、子どもたちの学習意欲を削ぎ、自己肯定感を低下させる要因の一つとなっている」と警鐘を鳴らしています。子どもたちは点数という数字で評価されることにプレッシャーを感じ、本来の学びの喜びを見失ってしまうのです。

教師の多忙化と心の余裕の喪失

意見書では、教員の過重労働についても言及されています。月200時間を超える超過勤務を強いられる教員も少なくなく、子どもたち一人一人と向き合う時間的、精神的な余裕が奪われている現状が浮き彫りになっています。

前述の山田先生は、「教員が子どもたちの心に寄り添うためには、まず教員自身の心のゆとりが不可欠です。過重労働を解消し、働き方改革を進めることが急務です」と訴えています。

子どもたちの声に耳を傾ける

池田町が設置した学校事故等調査委員会の報告書によると、自殺した男子生徒は担任、副担任から宿題の提出遅れなどを理由に厳しい叱責を受けていたことが明らかになりました。

子どもたちのSOSを見逃さないためには、日頃から子どもたちの声に耳を傾け、心の変化に気づくことが重要です。保護者、教師、地域社会全体で子どもたちを支える体制を構築していく必要があります。

未来を担う子どもたちのために

学力偏重の教育システムを見直し、子どもたちがそれぞれの個性や才能を伸ばせるような、多様性を受け入れる教育環境を整備することが求められています。子どもたちの笑顔を守るため、私たち一人一人ができることを考えていかなければなりません。

まとめ:真の教育のあり方とは

真の教育とは、子どもたちが自ら学び、成長していく力を育むことです。点数という結果だけでなく、学習プロセスや個々の努力を評価することで、子どもたちの学習意欲を高め、自己肯定感を育むことができます。未来を担う子どもたちのために、教育のあり方を見つめ直す時期に来ているのではないでしょうか。