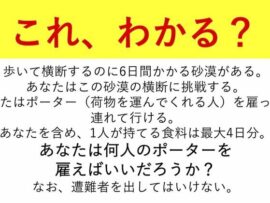

5月下旬から、戸籍に名前のフリガナを記載することが義務化されます。生まれた時から呼ばれ続けてきた名前でも、読み方が戸籍と異なる場合、手続きが必要になるケースも。今回は、新制度の内容と注意点、そしてキラキラネームの線引きはどこにあるのか、分かりやすく解説します。

新制度の概要と目的

改正戸籍法により、2024年5月26日から戸籍へのフリガナ記載が義務化されます。これは行政サービスのデジタル化推進を目的としたもので、個人特定の精度向上や手続きの効率化に繋がることが期待されています。本籍地の市区町村から通知が届き、記載されているフリガナが正しいか確認する必要があります。もし誤りがあれば、2025年5月25日までに届け出を行いましょう。

戸籍のフリガナ義務化に関するイメージ

戸籍のフリガナ義務化に関するイメージ

読み方と戸籍が異なる場合の注意点

例えば、「正」という漢字を「まさし」と読んでいる人が、戸籍上「ただし」や「まさ」と記載されている場合、届け出をしないと後者が正式な名前になってしまう可能性があります。長年使ってきた読み方と異なる場合、期限内に届け出を行いましょう。

どんな読み方でもOK? キラキラネームの線引き

届け出ればどんな読み方でも認められるわけではありません。法務省は、以下の3つのケースを認めない方針です。

認められない読み方の3つのケース

- 漢字本来の読み方や意味と全く関連性がない場合 (例:「太郎」を「マイケル」と読む)

- 漢字の意味と全く反対の意味を持つ読み方 (例:「高」を「ひくし」と読む)

- 本人の不利益になるなど、社会通念上相当と認められない場合 (例:「悪魔」と名付ける「悪魔ちゃん命名問題」のようなケース)

これらの基準は、子供の将来を考慮した重要なものです。名前は一生付き合っていくものだからこそ、慎重に検討する必要があります。命名の専門家である山田花子先生(仮名)は、「子供の個性を尊重しつつも、社会生活への影響も考えて名前をつけることが大切です」と語っています。

まとめ

戸籍のフリガナ義務化は、デジタル化社会への対応として重要な一歩です。自身の戸籍のフリガナを確認し、必要であれば届け出を行いましょう。また、キラキラネームの線引きを理解し、子供にとって最良の名前を選ぶことが大切です。

この記事が、皆様の名前に関する理解を深める一助となれば幸いです。