『大人のための地学の教室』#1

2025年の1月時点で、政府の地震調査委員会は南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率について「80%程度」と公表している。かなりの確率で襲ってくるとされる巨大地震について、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏が指摘する恐ろしい事実とは……。

『「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室』(ダイヤモンド社)より、一部を抜粋・再構成してお届けする。

南海トラフ巨大地震の脅威

東日本大震災が起きた東日本に対して、西日本はどうかというと、同じような地震が発生する可能があります。

それが南海トラフ巨大地震です。

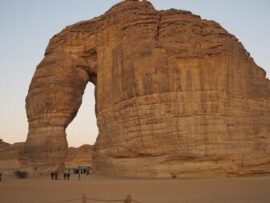

トラフとは海底の細長い窪みのことで、海溝よりは浅くて幅が広い。南海トラフは図1では左のほうにあります。南海トラフは静岡県から紀伊半島、四国、九州の沖合まで伸びています。

南海トラフ巨大地震の対象は3つの場所(静岡沖の東海地震、名古屋沖の東南海地震、四国沖の南海地震)にわかれていて、さらにもう一つ九州の日向灘地震もあって、いったん地震が起きると、この4つが連動します。

南海トラフ巨大地震が予想されるのが、2035年をピークにしてその前後の5年です。わかりやすく説明するなら2030年代で、いまから約10年後です。

その地震が起きると、どのような被害が出るか、先にそのことをお伝えしましょう。

東日本大震災は死者の数が2万人ぐらいで被害総額はおよそ20兆円でした。一方、南海トラフ巨大地震は死者の数が32万人、被害総額220兆円とされています。

恐ろしいことに、被害が一桁も大きくなります。これほどの被害の差がある最大の理由は、南海トラフ巨大地震の影響を受ける地域に人が多く住んでいるからです。

つまり、人口密度の高い地域ほど災害が拡大するのです。

巨大地震の歴史

南海トラフ巨大地震はこれまでも何回も起きていて、その都度大きな被害をもたらしてきました。図2が、その南海トラフ巨大地震の歴史です。

だいたい100年に一回ぐらいですが、1707年の江戸時代に宝永地震、1854年の幕末に安政南海地震、近年でいうと昭和21年、1946年に昭和南海地震が起きています。

次の南海トラフ巨大地震が起きる時期はしっかりと予測されていて、それは先ほどお話しした2030年代です。

これまでの歴史で見ると、1707年の宝永地震では東海地震、東南海地震、南海地震が3つとも連動しました。江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の頃ですが、3つが連動して20秒以内という短時間ですべてが起きたとされています。

次の1854年の安政南海地震は東南海地震と南海地震が32時間の差で起きました。まず名古屋沖が動いて、その一日半後に四国沖を震源とする地震があったわけです。

それから次の1946年の昭和南海地震は2年の差になった。昭和東南海地震が1944年に起きて、2年後に昭和南海地震が起きています。

整理すると南海トラフ巨大地震の連動は、江戸時代は20秒、幕末は32時間、終戦直後は2年という時間の差があるわけです。

いずれにせよ、名古屋沖の東南海地震、静岡沖の東海地震、そして四国沖の南海地震の順番で起きていることはたしかでしょう。