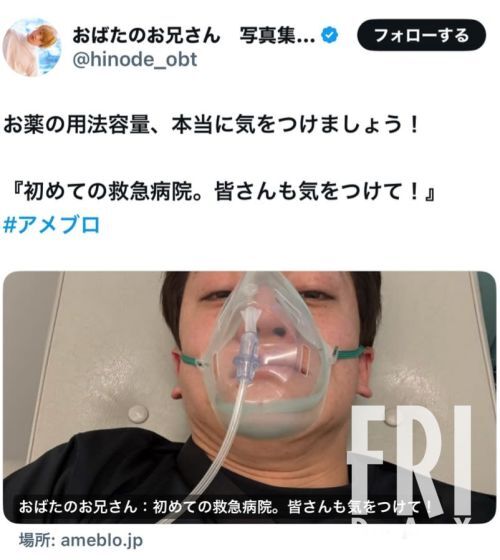

「まだ咳が止まらない」「なんとなくダルい」と感じる時、もう一度薬に手を伸ばす――その行為が、知らず知らずのうちにあなたの命を危険に晒しているかもしれません。タレントのおばたのお兄さん(37)が、咳を抑えるために吸入薬を1日に5回以上使用し、動悸や震え、意識の混濁を経て過換気症候群となり救急搬送されたニュースは、自己判断による薬の過剰摂取が引き起こすリスクを改めて浮き彫りにしました。薬剤師として多くの患者さんと接してきた経験から、市販薬・処方薬に関わらず、薬には必ず「適正量」があり、それを超えると健康を損なうどころか、命に関わる重篤な副作用を引き起こす現実を目の当たりにしています。薬は体を回復させるためにあるはずが、使い方を誤れば毒にもなりうるのです。

様々な市販薬のパッケージ – 薬の飲みすぎや自己判断による危険な副作用に注意

様々な市販薬のパッケージ – 薬の飲みすぎや自己判断による危険な副作用に注意

吸入薬:咳を止めたい一心が心臓に負担をかける

喘息や咳で用いられる吸入薬は、気道を広げて呼吸を楽にする効果があります。しかし、その主成分であるβ2刺激薬は、気管支だけでなく心臓、血管、筋肉など全身の交感神経を刺激する作用も持ち合わせています。「もっと効かせたい」「早く楽になりたい」と必要以上に回数を重ねると、交感神経が過度に刺激され、脈が速くなる(動悸)、手足の震え、不安感、頭痛といった症状が現れます。これらの症状は、心臓への負担が増大しているサインであり、最悪の場合、命に関わる不整脈などを引き起こす危険性があります。回数を守らずに「もう一度」と繰り返す行為は、心臓を追い詰めることにつながります。

咳止め薬:名前が違っても中身は同じ?成分重複の落とし穴

風邪薬売り場には様々な名前の咳止め薬や総合感冒薬が並んでいます。「前の薬が効かなかったから、違う薬を試そう」と安易に別の製品に手を出してしまうと、成分の重複摂取に繋がる危険性があります。実は、多くの咳止め薬や総合感冒薬には、咳を抑えるデキストロメトルファンやジヒドロコデイン、気管支を広げるメチルエフェドリン、鼻水を抑えるクロルフェニラミンなどの抗ヒスタミン薬といった共通の成分が含まれていることが多いのです。これらの成分を重ねて服用すると、幻覚、せん妄、意識障害といった中枢神経への深刻な影響や、呼吸抑制を招くリスクが高まります。特にジヒドロコデインなどは依存性もあり、オーバードーズ(過量摂取)の入り口となることも。複数の薬を併用する際は、必ず成分表示を確認し、薬剤師に相談することが不可欠です。

鎮痛剤:「効かないからもう1錠」が胃や腎臓を破壊する

頭痛や生理痛などで広く使われるロキソニン、バファリン、ナロンエースなどの鎮痛薬(NSAIDs:非ステロイド性抗炎症薬)も、誤った使い方をすると危険です。「痛みが引かないからもう1錠追加しよう」「薬を変えたから大丈夫だろう」といった自己判断は禁物です。NSAIDsには胃や腸の粘膜を荒らす作用があり、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃腸出血を引き起こすリスクがあります。また、腎機能障害や肝障害といった副作用も見過ごせません。特に空腹時やアルコールと一緒に服用すると、粘膜へのダメージがさらに大きくなります。「市販薬だから安全」「病院の薬じゃないから軽い」という思い込みは捨ててください。自覚症状がないまま出血が進み、胃に穴が開くといった緊急事態に至ることもあります。

カフェイン:眠気覚ましの多重摂取が心停止リスクに

エナジードリンク、栄養ドリンク、眠気覚まし薬など、様々な製品に含まれるカフェイン。疲れている時や集中したい時に頼りがちですが、これらの製品を複数同時に摂取すると、カフェインの安全上限量(一般的に1日400mg前後)を容易に超えてしまいます。カフェインの過剰摂取は、動悸、不整脈、けいれんを引き起こし、最悪の場合、心停止に至る危険性も指摘されています。日本国内でも、カフェイン中毒による死亡例(2014年に九州地方で発生)が報告されています。仕事の効率を上げたい、眠気を覚ましたいという気持ちから多重摂取を続けることは、あなたの心臓に計り知れない負担をかけ、限界を超えさせる可能性があります。

漢方薬:自然由来だから安全は誤解?見えにくい多剤併用

「漢方は自然由来の成分だから安心」というイメージを持っている人は少なくありません。しかし、漢方薬にも副作用は存在し、特に複数の漢方薬を同時に服用する際には注意が必要です。麻黄(まおう)や甘草(かんぞう)といった特定の生薬成分は、単独で服用しても副作用のリスクがありますが、複数の漢方薬に含まれている場合、これらの成分を重複して摂取することになり、副作用のリスクが高まります。高血圧、不整脈、むくみ、筋力低下などが現れる恐れがあります。漢方は安全という誤解から、医師や薬剤師に相談せず自己判断で複数の漢方薬を「なんとなく」組み合わせてしまうことは、西洋薬以上に成分重複が見えにくく、リスキーな行為と言えます。自然由来というイメージだけに捉われず、漢方薬も薬であることを理解し、適正な服用を心がける必要があります。

下剤:「出ないから追加」が便秘を慢性化させる悪循環

「昨日お通じがなかったから、もう1錠飲もう」と安易に下剤を追加していませんか?下剤を使いすぎると、腸が刺激に慣れてしまい、自力で動く力が弱まってしまいます。これにより下剤なしでは排便できなくなる「下剤依存」に陥るリスクがあります。特に高齢者の場合、下剤の過剰使用による脱水や電解質異常が、心不全や腎不全を悪化させる引き金となる危険性もあり、命取りになることもあります。毎日お通じがないこと=異常とは限りませんし、便秘の定義も人それぞれです。自然な排便がないことに焦り、安易に薬に頼りすぎることこそ、かえって便秘を慢性化させる異常な状態と言えるでしょう。

薬は、正しく使えば私たちの健康を回復・維持するための力強い味方となります。しかし、その使い方を誤り、用法用量を守らなかったり、複数の薬を安易に併用したりすることは、健康を害し、場合によっては命を脅かす深刻な事態を招きます。どのような薬にも「適正量」というものがあり、それを超えれば薬効よりも毒性が強く現れるのです。自己判断で薬を使用する前に、少しでも不安や疑問があれば、必ず医師や薬剤師に相談してください。専門家のアドバイスを受けることが、薬を安全に、そして効果的に使うための最も重要な第一歩です。

出典元: https://news.yahoo.co.jp/articles/a0b659eac99a00d2a447f80408fcf2d4143d6966