6月22日に実施された東京都議会議員選挙では、立憲民主党が議席数を伸ばし、国民民主党と参政党が初めて議席を獲得するなど、「勝ち組」とされる政党がいくつか生まれた。特に知名度がまだ高くない参政党の善戦は世間に大きなインパクトを与え、その勢いが参議院選挙での躍進につながるのではないかとの観測も出始めている。

しかし、こうした新興勢力の人気には難しさも伴う。過去20年の間に、一時的な「人気者」となった後、いつの間にか存在感を失ってしまった政党は数多い。民主党、日本維新の会、れいわ新選組、都民ファーストの会など、その時々の「風」に乗って勢いを得る党は多いが、その追い風が長く続くことは稀である。熱心な支持層を持つれいわ新選組が今回、都議選で議席を獲得できなかったことは、その象徴的な出来事とも言える。

ノンフィクションライターの石戸諭氏は、2019年に山本太郎氏率いる「れいわ新選組」を取材し、その巧みなネット活用や山本氏のカリスマ性が大きな注目を集め、「山本太郎現象」と呼ばれるほどの勢いがあった時期をレポートしている。その後も山本氏やれいわ新選組の活動を継続的に取材してきた石戸氏は、著書『「嫌われ者」の正体 日本のトリックスター』の中で、れいわ新選組と、今回話題となった参政党についての分析を試みている。

新興政党人気の「賞味期限」

石戸氏がここで特に注目しているのは、新興政党人気の「賞味期限」の短さだ。なぜ追い風はすぐに止まってしまうのか、なぜ彼らは大きな「うねり」を作り出すことができないのか。石戸氏はこれを「ポピュリズム」という切り口で論じている。以下、同書の内容をもとに分析を進める。

2019年、「山本太郎現象」の渦中にいた石戸氏は、当時の状況を見て「日本政治は、しばらくの間ポピュリズムの風が吹く中での駆け引きが続くことになりそうだ。もっとも、風が嵐に変わる可能性は決して低くはないのだが……」と記していたという。しかし、石戸氏は自身の見立てが「まったく甘かった」と振り返る。ポピュリズムの風は確かに吹いたものの、それは「嵐」になるどころか「微風」になってしまったと指摘する。左派ポピュリストとしての山本太郎氏の勢いは衰え、政党としてのれいわ新選組は存続してはいるものの、かつてのような熱狂的な期待を背負う存在ではなくなったというのが石戸氏の見方だ。山本氏自身は総理を目指す目標を掲げ続けているが、熱心な支持層を除けば、野党再編の中心人物であるという見解に頷く者はいないだろう。

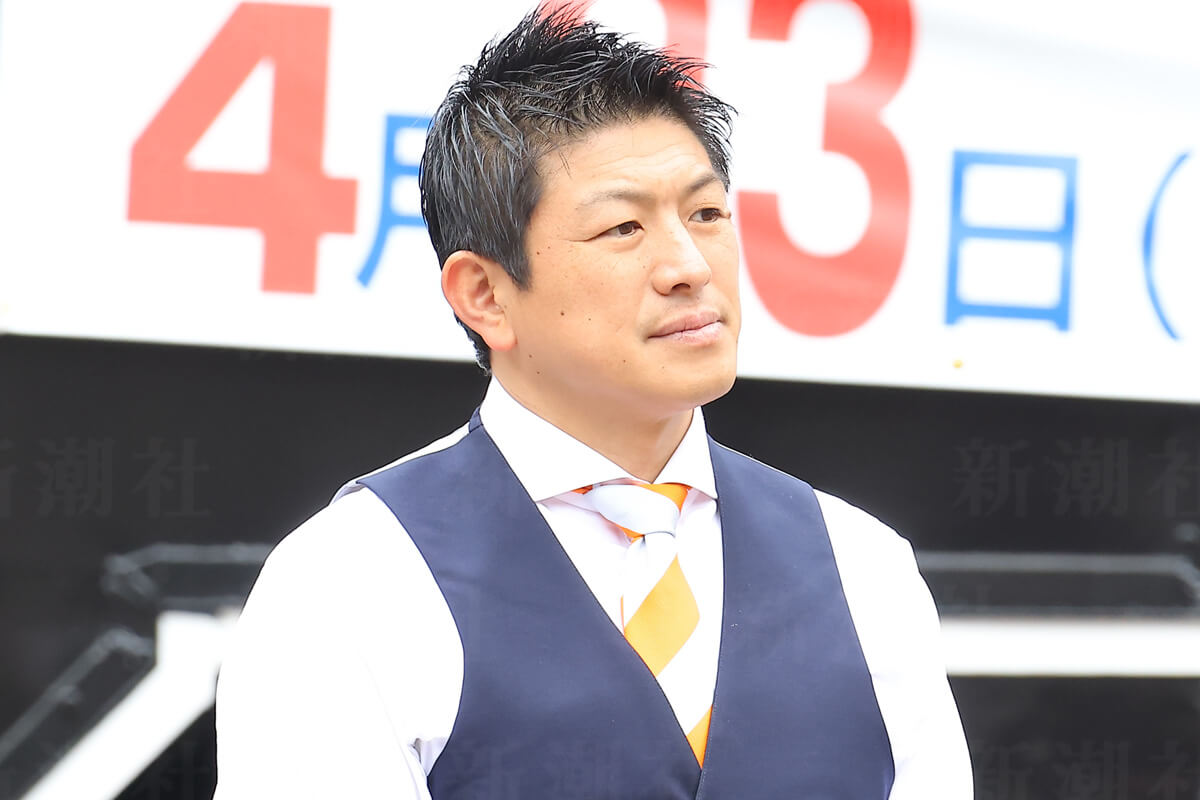

都議選で注目を集めた参政党の神谷宗幣代表

都議選で注目を集めた参政党の神谷宗幣代表

ポピュリズムの「風」はなぜ止まるのか

かつて吹いた「風」が「嵐」ではなく「微風」に終わった理由について、石戸氏はポピュリストがしばしば「誤った答え」を導き出すというシンプルな解に戻った方が良いのではないかと示唆する。山本氏の例でいえば、彼が問題解決に導く方法として提示した「一発逆転のエンターテインメントとしての選挙」という解に間違いがあったのではないか、と分析している。新興政党が勢いを得る過程で採用する手法や提示する「解」が、結果として大きなうねりを持続させるには不十分であったり、現実的な問題解決に繋がりにくいものであったりすることが、人気の持続性を阻む要因となるという視点だ。これは、都議選で善戦した参政党が今後、同様の課題に直面する可能性を示唆しているとも言えるだろう。

れいわ新選組を率いる山本太郎氏 勢いの行方

れいわ新選組を率いる山本太郎氏 勢いの行方

結論

東京都議会議員選挙で一定の成果を上げた新興政党、特に参政党の台頭は、日本政治における新しい動きとして注目される。しかし、過去の多くの事例や、石戸諭氏がれいわ新選組の分析を通して指摘するように、ポピュリズム的な手法で得た勢いは長く続かず、「微風」に終わることが少なくない。これは、一時的な人気獲得と、現実政治における持続的な「うねり」を作り出すことの間にある本質的な難しさ、あるいは提示される「解」の限界を示唆している。今後の新興政党の動向を見る上で、この「ポピュリズムの風」がどのように変化していくのかが鍵となるだろう。