NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第26回「三人の女」は、歌麿(染谷将太)の秘めた感情が溢れ出した重要な回となった。歌麿が筆名を「歌麿門人千代女」に書き換えた理由を問われた際、「生まれ変わるなら女がいいからさ」とつぶやいた言葉。これは、これまで感情を表に出すことの少なかった歌麿が初めて胸の内を明かした瞬間であり、明確な喪失感を伴う「叶わなかった想い」、そして「特別な存在になれなかった」という深い悲しみの表出であった。この印象的な描写を出発点に、歌麿の心情と今後の変化を、史実も踏まえて読み解いていく。

歌麿にとっての蔦重の存在

歌麿にとって、蔦重(横浜流星)は単なる出版人や後見人という枠を超えた存在である。第1回「ありがた山の寒がらす」で明和の大火から救い出され、第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」ではどん底の生活から引き上げられた過去を持つ。蔦重は歌麿の命を2度も救い、そして何より「自分を必要としてくれた最初の他者」であった。歌麿は“弟”のような立場で、蔦重の成功を誰よりも間近で見守り続けてきたのだ。

「たった一人」になりたかった歌麿の願い

だからこそ歌麿は、てい(橋本愛)や、母・つよ(高岡早紀)のように、“蔦重にとってのたった一人”になりたいと強く願っていたのかもしれない。「俺と同じ考えで、同じ辛さを味わってきた人」「俺のたった一人の女房」――蔦重がていに向けたこの言葉は、歌麿が最も聞きたかった、しかし決して自分には向けられない言葉だった可能性が高い。歌麿の蔦重への複雑な想いは、長らく「創作」という形で昇華されてきたと言える。絵を描き、企画に関わり、蔦重を支える作品を生み出すこと。第22回「小生、酒上不埒にて」で恋川春町(岡山天音)の代わりに絵を描いた一件も、すべては蔦重の隣に立ち続けたいという願いからだったのではないか。

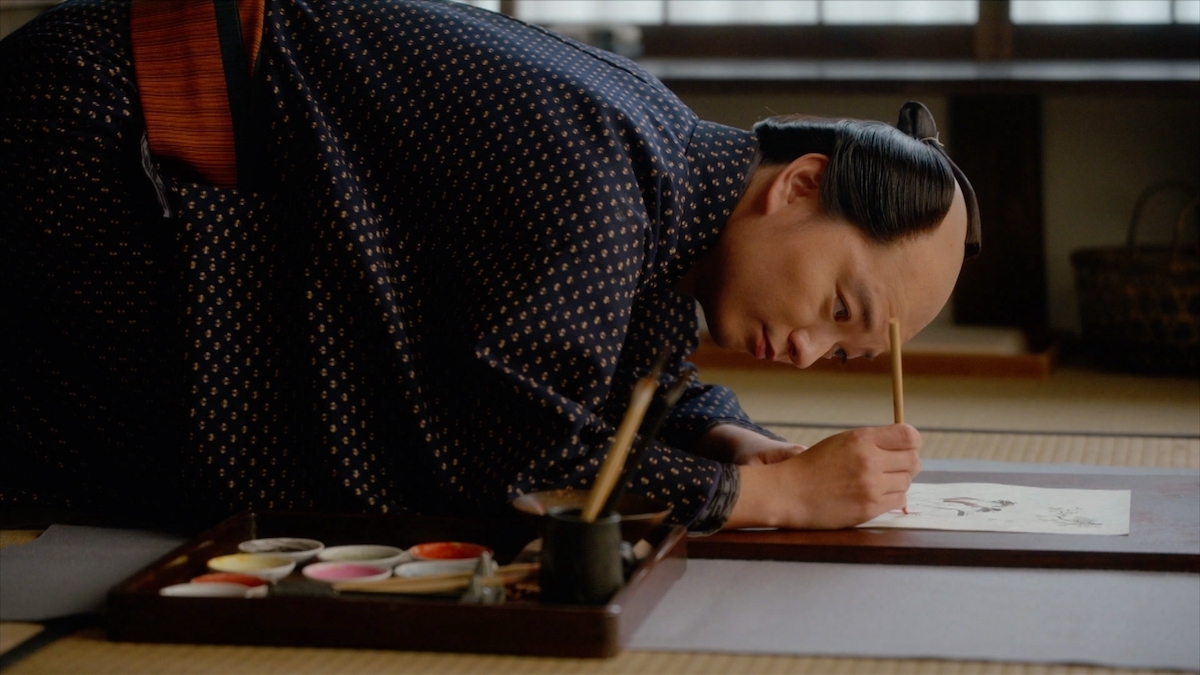

NHK大河ドラマ『べらぼう』第26回より、悲しみを秘めた表情を見せる歌麿(染谷将太)

NHK大河ドラマ『べらぼう』第26回より、悲しみを秘めた表情を見せる歌麿(染谷将太)

創作への昇華、そして痛感した喪失感

しかし、蔦重がていを「たった一人の女房」として選び、“本当の夫婦”となった瞬間、歌麿は痛烈に理解した。自分はその“特別”な存在にはなれないのだと。その深い絶望と喪失感が、第26回で見せた涙となって溢れ出したのである。それは、愛する人の一番にはなれないという、どうしようもない悲しみと諦めであった。

史実が示唆するその後の関係性の変化

史実上の喜多川歌麿は、蔦屋重三郎のもとで寛政期初頭にあたる1790年前後に『婦女人相十品』や『歌撰恋之部』といった美人大首絵の傑作を次々と発表し、浮世絵の世界に革新をもたらした。しかし1793年頃から蔦屋との関係は徐々に薄れ、西村屋与八や鶴屋喜右衛門といった他の版元と組むようになっていく。これは単に出版事情の変化だけでなく、歌麿と蔦重の「共に在る関係の終わり」を示唆していると読み解くことも可能だ。

独立への道、「自分自身の絵」を探して

『べらぼう』の今後の展開では、歌麿は第26回を境に、徐々に蔦重と心理的な距離を取り始めるだろう。蔦重が築き上げた“成功”と“家庭”を目の当たりにし、自分にはどこにも属する場所がないことを痛感した歌麿は、「自分自身の絵」と「自分の居場所」を探し求めるフェーズへと移行していくのではないか。これは蔦重を拒絶するのではなく、むしろ深い愛着を残したまま離れる、一種の「親離れ」のような過程と言えるかもしれない。寛政の改革による出版統制や蔦屋への処罰、時代の大きな変化といった外的要因も、2人の関係性に影響を与えることは間違いない。

歌麿、絵師としての独立と確立

しかし、最も重要なのは歌麿自身の内的な成長である。蔦重の庇護から独立し、一人の絵師として自立する決意。誰かの「たった一人」になれなかった悲しみを抱えながらも、それでも絵を描き続ける理由を見つけ出していく――その苦悩と葛藤、そして確立の過程こそが、ドラマの後半で描かれる歌麿の核心となるだろう。蔦重の隣にいなくても、誰かの隣にいなくても、“喜多川歌麿”という名が後世に名を残すことになる。その壮大な物語の始まりが、あの第26回で流した一筋の涙だったのかもしれない。

出典: https://news.yahoo.co.jp/articles/39cccf8af444151c029f72717bf6b593c6512531