「並ばない万博」を掲げ、パビリオン入場の事前予約が不可欠とされてきた大阪・関西万博だが、実際には来場前の予約がなくても十分に楽しめる状況が広がっている。この現象の背景には、来場者自身が発信するSNS上の「生の情報」が大きく影響しており、万博体験を大きく変える新たな潮流が生まれている。

大阪・関西万博会場の賑わい、スムーズな来場を促すSNSの役割を示す光景

大阪・関西万博会場の賑わい、スムーズな来場を促すSNSの役割を示す光景

SNSが変える万博体験

7月の週末に万博会場を訪れた大阪市の30代女性は、2人の小学生の子供を連れていたにもかかわらず、事前予約の抽選は全て外れていた。しかし、会場に到着するやいなや、スマートフォンでSNSのインスタグラムに「万博」「予約なし」「子連れ」と入力し検索。すぐに予約不要で楽しめるパビリオン一覧、混雑を避けて効率的に回れるルート、子供が楽しめる遊具の位置といった情報が溢れているのを発見した。ビールや軽食をテイクアウトできる場所の情報も確認し、悠々と会場を巡る中で「キャンセル待ちで入れるパビリオン」の投稿を基に人気パビリオンの予約を確保できたという。まさに、SNSが来場者の万博体験をリアルタイムで最適化する「SNS万博」とも言える状況が到来している。

開幕前の低評価を覆した情報共有の力

大阪・関西万博は、開幕前に会場内でのメタンガス爆発事故や海外パビリオンの建設遅れなどが報じられ、期待値は低いままで前売り券の販売も低迷した。情報不足も相まって、SNS上でもこれらの否定的な情報が広がる一途をたどっていた。しかし、開幕後は状況が一変。SNS上で来場者のリアルな体験に基づいた「生の情報」が爆発的に拡散され、当初の否定的な意見をはるかに上回る肯定的な評価へと覆されたのである。この評価転換の原動力となったのが、万博関連の投稿に見られる「攻略法」の多さだ。

「攻略法」ブームがSNS投稿を加速

万博の予約システムなどの複雑さは、SNSでは逆に「攻略しがいのある対象」として捉えられ、ユーザーの情報発信欲求を満たすことにつながっている。来場者は自身の体験を通じて得た効率的な回り方や隠れた穴場、人気パビリオンの予約方法などを積極的に共有し、それが新たな来場者の参考となっている。影響力のあるインフルエンサーの投稿も多く、情報発信は加熱状態にある。2005年の愛知万博では見られなかった、SNSを介したリアルタイムの情報共有と相互作用が、今回の万博の大きな特徴となっている。

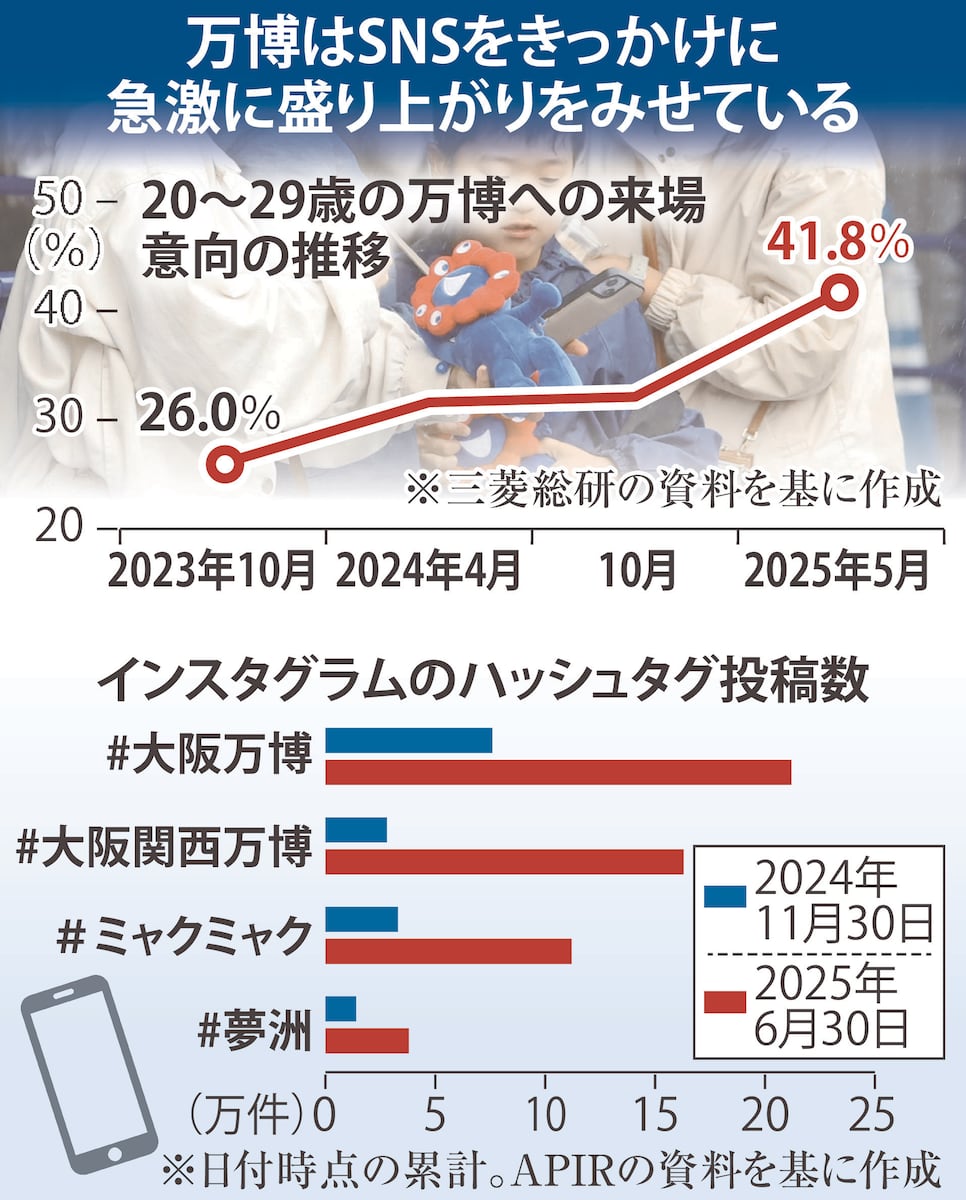

データで見るSNS万博の浸透

アジア太平洋研究所(APIR)が実施したインスタグラムの万博関連ハッシュタグ投稿数調査は、この「SNS万博」の浸透ぶりを明確に示している。「#大阪万博」は昨年11月30日時点の7.6万件から、開幕後の今年6月30日時点では21.2万件へと約2.8倍に増加。「#大阪関西万博」は2.8万件から16.3万件へと約5.8倍、「#ミャクミャク」も3.3万件から11.2万件へと約3.4倍に急増している。三菱総合研究所の今村治世・万博推進室長は、「日々新しいことが発信されており、皆がそれぞれの方法で楽しみ方を見つけている」と分析。実際の体験に基づく「生の情報」が拡散され、否定的な意見を凌駕し、万博の評価を好転させたという見方を示している。

結論

大阪・関西万博は、開幕前の懸念を払拭し、SNSによるリアルタイムの情報共有が来場者の体験価値を大きく高めるという、新たな成功モデルを築きつつある。予約の取り方やパビリオンの効率的な巡り方といった「攻略法」が活発に共有されることで、万博は単なるイベントを超え、来場者自身が楽しみ方を発見し、共有する「参加型」の体験へと進化している。この「SNS万博」の潮流は、今後の大規模イベントにおける情報発信のあり方にも大きな影響を与えることだろう。

参考文献

- Yahoo!ニュース / 産経新聞 2025年7月14日掲載記事を参考に構成