私たちの老後を支える日本の年金制度は複雑であり、その仕組みを完全に理解している人は少ないかもしれません。中には、本来受け取れるはずの年金を申請せずに見過ごしてしまい、多大な損失を被るケースも存在します。特に「申請主義」という年金制度の基本的な原則は、多くの人が知らずに損をしてしまう落とし穴となりがちです。この記事では、年金制度の複雑さと、具体的にどのようにして受給漏れを防ぐべきかについて、実例を交えながら詳しく解説します。大切な老後資金を守るために、ぜひご自身の年金受給状況を確認するきっかけにしてください。

日本の年金制度の根幹「申請主義(請求主義)」とは?

日本の公的年金制度は、国民が自ら請求しない限り年金が支給されない「申請主義(請求主義)」を基本原則としています。これは、受給資格があっても、決められた手続きを踏んで請求書を提出しない限り、年金が自動的に支払われることはないということを意味します。

一般的な年金受給開始までの流れは、以下の通りです。受給開始年齢に達する誕生日の約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。この請求書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して提出することで、おおよそ1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。さらにその1〜2ヶ月後には「年金振込通知書」が届き、いよいよ年金の受給がスタートします。

もし、この年金請求書を提出せずに放置してしまうと、年金受給は開始されません。「書類が届いているが、手続きが面倒で後回しにしている」といった状況に陥らないよう、細心の注意が必要です。ただし、年金の受給開始時期を遅らせる「年金繰下げ」を希望する場合は、誕生日に届く年金請求書の提出は不要です。繰り下げを選択した場合、実際に年金を受け取り始める際には、改めてご自身で申請手続きを行う必要があります。

また、「加給年金」も申請をしないと受け取れない年金の一つとして挙げられます。これは、厚生年金に一定期間以上加入していた被保険者が、65歳未満の配偶者や、所定の条件を満たす子どもを扶養している場合に支給される年金です。多くの人がその存在を知らず、見落としがちなため、「隠れ年金」とも呼ばれることがあります。次のセクションでは、具体的な事例を通じて、この加給年金の見落としがどれほどの損失につながるかを見ていきましょう。

【実例】69歳Aさんのケース:400万円の加給年金を見落としかけた経緯

69歳のAさん(仮名)は、65歳で長年勤めた会社を退職後、週4日でホームセンターの品出しアルバイトを続けています。現在の年金受給額は月額約13万円。現役時代も決して高給取りではありませんでしたが、年金額の少なさには正直なところ、落胆を隠せなかったと言います。退職金もわずかで、貯蓄も1,000万円には満たない状況です。11歳年下の50代後半の奥様がパートで家計を支え、ささやかながらもアパートで平穏な日々を送っています。

そんなある日、アルバイトの休憩中に弁当を広げていると、同世代の同僚たちの会話が耳に入ってきました。

「年金生活は本当に厳しいね。でもうちは、嫁さんが年下だから加給年金があって助かっているよ」

「加給年金」――その言葉がAさんの脳裏に強く残りました。自身の年金は確かに受け取っていますが、加給年金については全く心当たりがありませんでした。

「うちも妻はかなり年下だ。何か関係があるのか?」

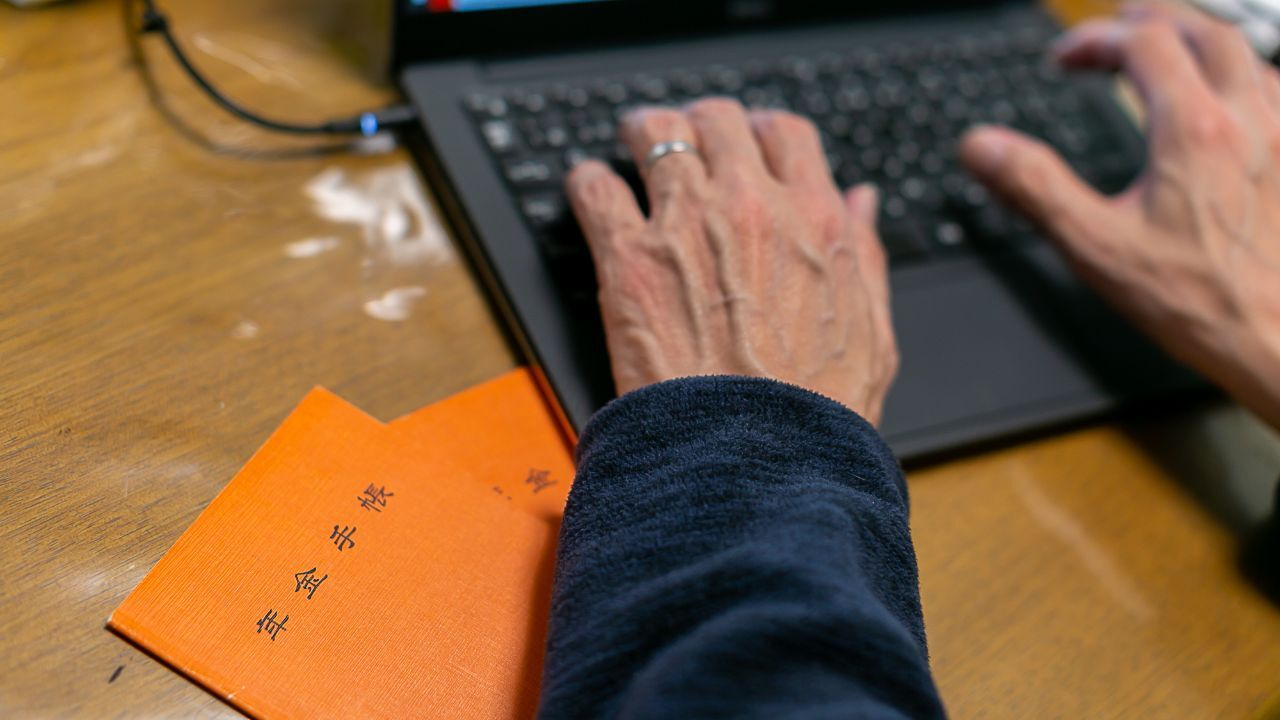

帰宅後、Aさんはすぐにインターネットで加給年金について調べ始めました。

検索結果から、加給年金の主な受給条件が明らかになりました。具体的には、「年金受給者が65歳以上で厚生年金に20年以上加入していること」「配偶者が65歳未満であること(子の場合も条件あり)」「配偶者の厚生年金加入期間が20年未満で、前年の年収が850万円未満であること」「受給者と配偶者が生計維持関係にあること」などが該当します。

年金手帳と電卓、積み重ねられた小銭。老後の生活設計と年金受給額の計算の複雑さを示す。

年金手帳と電卓、積み重ねられた小銭。老後の生活設計と年金受給額の計算の複雑さを示す。

念のため、Aさんは最寄りの年金事務所に足を運び、相談窓口で自身の状況を説明しました。担当者からの回答は驚くべきものでした。Aさんは紛れもなく加給年金の対象だというのです。

「こんな年金があったなんて…」

担当者の話によれば、年金受給開始時に送付される年金請求書の中に、加給年金に関する書類も含まれていたはずだとのこと。Aさんが思い当たるのは、妻とは65歳になる少し前まで内縁関係にあり、65歳になった時点では結婚していたものの、申請時には加給年金が自分には関係ないと思い込み、その書類をスルーしてしまったのかもしれない、というなんとも曖昧な記憶でした。

加給年金は過去に遡って受給できるものの、受給権発生から5年間の時効があると言われています。Aさんは急いで申請手続きを行い、無事に支給を受けられることになりました。Aさんと奥様は11歳差。奥様が65歳になるまでの今後7年間分を合わせると、合計で400万円以上の加給年金が支給される見込みです。

「このまま知らなかったら、とんでもない額を損するところだった…」

Aさんは心底安堵し、情報の大切さを改めて痛感したと言います。

年金受給漏れを防ぐために:今すぐ確認すべきポイント

Aさんの事例は、日本の年金制度における「申請主義」の重要性、そして知られざる「隠れ年金」の存在を浮き彫りにしています。加給年金のように、条件を満たしていても自ら申請しなければ受け取れない年金は他にも存在する可能性があります。

老後の生活設計において、年金は非常に重要な収入源となります。本来受け取れるはずの年金を見過ごしてしまうことは、経済的な損失だけでなく、心のゆとりにも影響を及ぼしかねません。年金受給者の方も、これから年金を受け取る方も、以下のポイントを参考に、ご自身の年金受給状況を今一度確認することをお勧めします。

- 年金請求書の内容をくまなく確認する: 日本年金機構から送られてくる書類は、隅々まで目を通し、不明な点は必ず確認しましょう。

- 加給年金の受給条件を確認する: 配偶者や扶養家族がいる場合、ご自身が加給年金の対象となる可能性がないか、改めて条件を把握しましょう。

- 年金に関する情報は常に最新のものを得る: 年金制度は改正されることもあります。日本年金機構のウェブサイトや広報誌などで、最新情報を定期的にチェックしましょう。

- 不明な点があれば専門機関に相談する: 少しでも疑問や不安があれば、迷わず年金事務所や社会保険労務士などの専門家、あるいは自治体の年金相談窓口に相談しましょう。

年金制度は複雑ですが、自ら積極的に情報を収集し、適切に手続きを行うことで、本来受け取るべき年金を確実に手に入れることができます。知らなかったがために損をしてしまうことのないよう、ご自身の年金について見直す良い機会としてください。

参考文献

- 日本年金機構ウェブサイト: https://www.nenkin.go.jp/

- 「私たちの老後を支える年金制度。しかし、その仕組みは複雑で、自ら申請しなければ受け取れないものも多く、知らないうちに損をしてしまう可能性もあります。今回は、そんな年金制度の落とし穴について見ていきましょう。」幻冬舎ゴールドオンライン (引用元記事)