2024年10月12日、静岡県伊東市では、市議会議員選挙が告示されました。この選挙は、学歴詐称疑惑に端を発し、不信任決議を受けた田久保眞紀市長が市議会を解散したことにより実施される異例の事態です。今回の伊東市議会議員選挙は、市民の高い関心を集めており、その証拠に期日前投票は前回の998票から、10月14日時点で1796票を大きく上回っています。30名の立候補者が名を連ねる中、「隠れ田久保派」の存在も連日話題となるなど、選挙戦は熾烈を極めています。本記事では、この注目の伊東市議選を巡る、田久保市長の率直な胸中をお届けします。

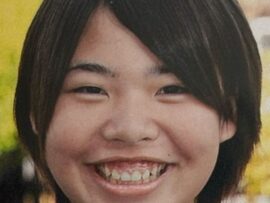

不信任決議を受け議会を解散した伊東市・田久保眞紀市長が市議選について語る

不信任決議を受け議会を解散した伊東市・田久保眞紀市長が市議選について語る

市議選の焦点:「田久保派か、反田久保派か」への市長の見解

今回の伊東市議選が「田久保派か、反田久保派か」という構図で取り上げられている点について、田久保市長は「致し方ない」としながらも、本来の争点は「議会のあり方」であると強調します。市長は、人事や補正予算といった重要な審議を行うべき9月の議会が、自身の不信任案の提出により初日で終わってしまったことに大きなショックを受けたと語りました。市議会議員の経験を持つ身として、議会が本来の役割を果たさず、不信任案一色に染まった状況を目の当たりにし、「解散するしかない」との決断に至った経緯を説明しました。市民に対しては、この機会に市議会議員がどのような人物であるべきか、そして市民生活にどう関わるのかを真剣に考えるきっかけにしてほしいと訴えています。

「隠れ田久保派」の存在と、議員の審議のあり方

一部で囁かれる「ステルス田久保派」や「隠れ田久保派」とされる候補者の存在について、田久保市長は異なる視点を示しました。市長自身も市議会議員の経験から、議論や採決の直前まで熟考し、賛否を迷うことは自然なことだと指摘します。最初から「イエス」か「ノー」かを決めつけるのではなく、慎重な審議を通じて結論を導き出す姿勢は、議員として当然の態度であるべきだとして、態度を保留する候補者を批判することには疑問を呈しました。議員が多角的に物事を捉え、真摯に審議に臨むことの重要性を強調する発言です。

候補者との親交と市長のスタンス:多様な意見の尊重

田久保市長と以前から親交のある候補者が、「支持を表明しにくい空気があるのではないか」との問いに対し、市長はそういった話は聞いていないと述べました。むしろ、候補者それぞれの考えが重要であるとし、「私のほうからこうしろああしろということはない」と明確に語りました。最初から賛成ありき、反対ありきで動くべきではないという考えを示し、多様な意見が議論され、市民自身が候補者を選び、考えることが、健全な政治のあり方につながるとの見解を述べました。市長は、一方的な指示ではなく、候補者個々の独立した判断を尊重する姿勢を貫いています。

片桐基至氏の支持表明:信念に基づく行動の評価

候補者の一人、片桐基至氏が公に田久保市長を支持し、不信任には反対すると表明したことについて、市長は「正直、びっくりした」としながらも、その行動を「信念に基づくもの」と高く評価しました。片桐氏は長年政治家を目指し努力を続けてきた人物であり、その信念に基づいた決断は素晴らしいと称賛しています。市長は、大多数の意見に流されず、たとえ一人であっても、反対すべき時は反対し、賛成すべき時は賛成できる議員こそが議会に不可欠であるとの強い思いを表明しました。「私派だから何でも賛成」という旧態依然とした議会ではなく、真に市民のために行動できる、独立した議員の姿を求めていると語りました。

「公認」の有無:自然な支援の流れ

田久保市長に対し、特定の候補者から「公認」の依頼があったのかという質問に対しては、「そういうことでは全然ない」と明確に否定しました。市長は、面識があり、会話を交わしたことのある片桐氏が、公然と支持を表明してくれたのであれば、当然、応援に駆けつけるという自然な流れであると説明しました。この発言は、市長が特定の候補者を裏で操作したり、公認制度を利用したりする意図がないことを示唆しており、あくまで自らの理念に共鳴し、行動する候補者を支援するという姿勢を明確にするものです。

結論

今回の伊東市議会議員選挙は、田久保市長の不信任決議と議会解散という異例の背景を持つがゆえに、「田久保派か、反田久保派か」という二極化した論調が先行しています。しかし、田久保市長は、この選挙の真の目的は、市民が「議会のあり方」や「市議会議員の本来の役割」について深く考え、判断する機会であると強調します。議員には、特定の派閥に属することなく、熟慮と信念に基づいた独立した行動が求められるべきであり、市民はそのような代表者を選ぶべきだというメッセージを強く発信しました。伊東市の未来を担う議会が、より市民の声に耳を傾け、健全な議論が行われる場となるためには、市民一人ひとりの主体的な選択が不可欠であることを示唆しています。

参考文献

- Yahoo!ニュース: 伊東市議選が告示、田久保市長の心境は? (集英社オンライン 2024年10月16日掲載)