老後の生活への不安は、多くの人々が抱える共通の課題です。公益財団法人生命保険文化センターが2023年3月に公表した「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、「不安感あり」と回答した方の割合は82.2%に上り、その具体的な内容として「公的年金だけでは不十分」が79.4%と最も高い結果となっています。特に専業主婦である「第3号被保険者」の方々は、自身の年金受給額や老後資金について疑問や不安を感じやすいかもしれません。本記事では、第3号被保険者が将来的にどのくらいの年金を受け取れるのか、そして公的年金だけでは心もとないと感じる場合にどのような老後資金の備えができるのかを詳しく解説します。

老後の年金について考える専業主婦の妻と夫の夫婦

老後の年金について考える専業主婦の妻と夫の夫婦

第3号被保険者が受け取れる年金額とは?

第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者である夫または妻に扶養されている配偶者のことで、国民年金に加入し、保険料を個別に納付する必要がないのが特徴です。この第3号被保険者が将来的に受け取れる年金は、国民年金から支給される老齢基礎年金です。

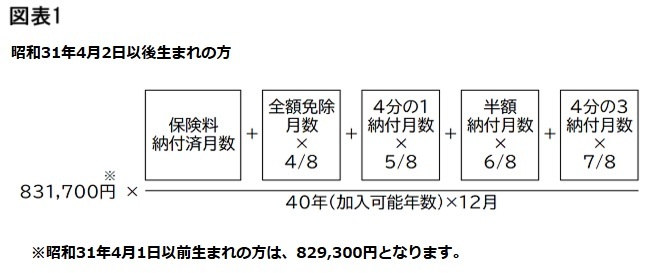

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給が開始されます。令和7年4月からの年金額(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)は満額で年間83万1700円であり、これを月額に換算すると約6万9308円となります。この満額の老齢基礎年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間(厚生年金保険の加入期間も含む)にわたり、国民年金保険料を全期間納付している必要があります。

老齢基礎年金の年金額は、以下の計算式によって算出されます。

老齢基礎年金の年金額を算出するための計算式を示した図表

老齢基礎年金の年金額を算出するための計算式を示した図表

出典:日本年金機構 「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

この計算式からもわかる通り、「保険料納付済月数」が年金額に大きく影響します。例えば、もし国民年金保険料を1ヶ月間支払っていなかった場合、保険料納付済月数は479ヶ月となり、受け取れる年金額は満額より1733円少ない82万9967円となります。つまり、保険料の未納期間があると、その分だけ将来受け取れる年金額が減額されることになります。

公的年金だけでは不安?老後の備えとしてできること

老後の生活を国民年金だけで賄うには心もとないと感じる方も少なくないでしょう。公的年金以外の備えを検討する際、国民年金の第1号被保険者であれば、国民年金基金や付加年金といった制度も選択肢に入ります。しかし、残念ながら第3号被保険者はこれらの制度を利用することができません。

では、第3号被保険者が老後の備えとしてできることにはどのようなものがあるのでしょうか。一般的に考えられるのは、貯蓄(普通預金や定期預金など)です。これは最も手軽で分かりやすい方法ですが、物価が継続的に上昇するインフレーション(インフレ)のリスクに対しては不安が残る可能性があります。貯蓄の価値がインフレによって実質的に目減りしてしまう恐れがあるためです。

このような懸念がある場合、私的年金や資産運用を検討するのも良い選択肢となります。私的年金としては、個人型確定拠出年金である「iDeCo(イデコ)」が代表的です。iDeCoは、自分で積み立てた掛金を自分で運用し、原則60歳以降に年金または一時金として受け取る制度で、掛金が全額所得控除になるなど税制優遇が魅力です。

また、資産運用に興味がある場合は、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」も検討する価値があります。NISAは、投資で得た利益が非課税となる制度で、株式や投資信託など様々な金融商品を少額から始めることが可能です。

ただし、iDeCoもNISAも、どちらもご自身で金融商品を選択し、運用を行う必要がある点には注意が必要です。制度を利用する前には、運用する金融商品についてその特性やリスクを十分に理解することが重要となります。

まとめ

専業主婦である第3号被保険者が将来受け取れる年金は、国民年金からの老齢基礎年金であり、満額受給できても月額約6万9千円程度です。この金額だけで老後の生活を安定させるには十分ではないと感じる方も多いでしょう。

公的年金に加えて、老後の備えとして貯蓄は基本ですが、インフレリスクを考慮すると、iDeCoやNISAといった私的年金や資産運用も有力な選択肢となります。これらの制度を賢く活用することで、より安心できる老後資金の計画を立てることが可能です。大切なのは、それぞれの制度や金融商品の特徴をよく理解し、ご自身のライフプランやリスク許容度に合わせて最適な方法を選び、計画的に老後資金の準備を進めることです。

参考文献

- 公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」

- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」