2025年上半期、リフォーム・塗装工事関連企業の倒産が急増し、過去20年間で最多を記録しました。この119件という数字は、リーマン・ショック後の2009年上半期に記録された111件を上回る深刻な状況を示しています。背景には、材料高騰や人件費上昇による工事単価の上昇に加え、悪質な「点検商法」による業界全体の風評被害も横たわっています。警視庁はリフォーム工事の訪問販売や点検商法への注意を呼びかけ、国民生活センターにも多くの相談が寄せられており、一部の悪徳業者の存在が健全な業界のイメージを損ねています。経営難に陥った企業が無理な受注やずさんな施工に走る悪循環も懸念され、消費者トラブルの増加につながっています。

過去20年の推移とコロナ禍の影響

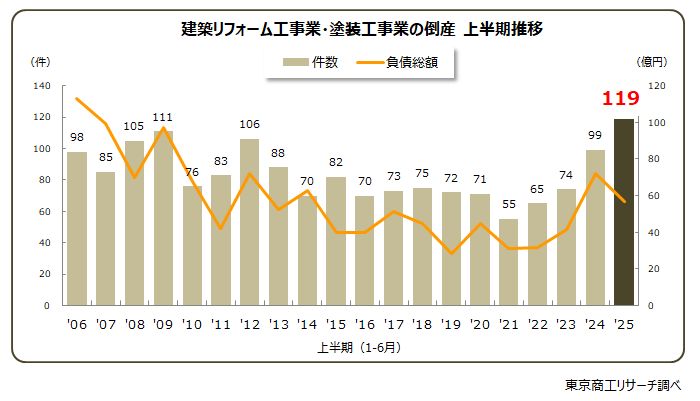

建築リフォーム工事業と塗装工事業の負債1,000万円以上の倒産動向を2006年上半期以降で分析すると、過去20年間の最多は2009年の111件でした。これは2008年秋のリーマン・ショックの影響で急増したものです。この特異な年を除けば、上半期の倒産件数は概ね70~80件で推移していました。しかし、コロナ禍の2021年には55件と一時的に激減しました。これは、ゼロゼロ融資に代表される政府の資金繰り支援が小規模事業者に広く行き渡り、対面営業が困難になったリフォーム・塗装工事業者を下支えしたためと考えられます。しかし、その後の支援縮小と時を同じくして、資材価格は高騰し、人手不足と賃上げが加速。価格競争が激しい中でこれらのコスト増加分を工事価格に転嫁することは容易ではなく、多くのリフォーム・塗装工事業者が経営難に追い込まれました。その結果、2024年には99件に増加し、2025年には過去最多を更新するに至ったのです。

2025年上半期 倒産119件の詳細分析

2025年上半期に倒産した119件の内訳を見ると、リフォーム工事業が54件(前年同期比10.2%増)、塗装工事業が65件(同30.0%増)でした。倒産原因の最多は「販売不振」で95件(同30.1%増)と全体の約8割を占めており、赤字累積が14件(同6.6%減)に減少していることからも、深刻な売上不振が際立っています。資本金規模別では、1,000万円未満の企業が107件(構成比89.9%)、従業員10人未満の企業が113件(同94.9%)と、小・零細規模の事業者が中心であることが明らかです。都道府県別では、東京都、大阪府、愛知県がそれぞれ最多の16件を記録し、都市部での倒産増加が目立ちます。これは、都市部特有の激しい競合、高騰する価格、そして人手不足が、これらの事業者を窮地に追い込んでいる状況を示唆しています。

日本のリフォーム・塗装工事現場のイメージ写真。倒産が急増する業界の状況を視覚的に示す。

日本のリフォーム・塗装工事現場のイメージ写真。倒産が急増する業界の状況を視覚的に示す。

消費者が注意すべき点と業界の今後

建設業全体の2025年上半期の倒産件数が969件(前年同期比2.3%増)である中、リフォーム・塗装工事業者の倒産件数の急増は特に注目すべき点です。倒産形態では破産が9割を超えており、これは、工事途中の物件における契約金や前渡金の返金が倒産後に期待できない可能性が高いことを意味します。そのため、リフォームや塗装工事を契約する際には、必ず信頼できる業者を慎重に選ぶことが極めて重要です。価格だけでなく、業者の実績、評判、適切な資格の有無などを確認し、トラブルを未然に防ぐための注意が必要です。業界全体としては、コスト上昇の圧力と価格競争の激化、そして悪質商法による信頼失墜という三重苦に直面しており、経営の健全化と信頼回復に向けた取り組みが急務となっています。

2006年から2025年上半期までの建築リフォーム工事業・塗装工事業の倒産件数推移を示すグラフ。2025年の倒産が過去最多を記録している。

2006年から2025年上半期までの建築リフォーム工事業・塗装工事業の倒産件数推移を示すグラフ。2025年の倒産が過去最多を記録している。

結論

リフォーム・塗装工事業界における2025年上半期の倒産件数の急増は、資材・人件費の高騰、価格競争の激化、そして一部の悪徳業者による「点検商法」が複合的に絡み合った結果であり、過去20年間で最も深刻な水準に達しています。この状況は、業界の持続可能性に大きな警鐘を鳴らすとともに、消費者にとっても業者選びの重要性を改めて浮き彫りにしています。今後もこの厳しい状況が続く可能性があり、企業はより一層の経営努力と信頼性向上を、消費者はより慎重な業者選定が求められるでしょう。

参考資料

東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年7月18日号掲載「WeeklyTopics」より再編集