「投票したいのに、投票することができない」――。参院選の論戦が熱を帯びる中、高齢や障害を理由に、投票所へのアクセスが困難な有権者が少なくない。特に、自宅で投票用紙を記入する「郵便投票」制度の対象は、最も重い「要介護5」認定者などに限られており、多くの人がその恩恵を受けられない現状が浮き彫りになっている。

ベッドの上から届かない一票:要介護4の母の願い

都内の施設に入居する要介護4認定の母親がベッドに横たわり、身体的な制約から日常動作にも介助が必要な状態を表しています。郵便投票制度の対象外となる高齢者の困難を示唆。

都内の施設に入居する要介護4認定の母親がベッドに横たわり、身体的な制約から日常動作にも介助が必要な状態を表しています。郵便投票制度の対象外となる高齢者の困難を示唆。

参院選の投開票日が迫る中、東京・町田市の有料老人ホームで暮らす母(71)から「選挙の投票に行きたいんだけど」と電話があった。2022年に脳梗塞で救急搬送され、左半身に麻痺が残った。現在は「要介護4」と認定され、車椅子の操作はもちろん、自力でベッドから起き上がることも困難な状況だ。若い頃から投票を欠かしたことがなかった母は、病に倒れてからは「諦めてきた」と語る。かつて好きだったクッキー作りやパソコン作業もできなくなり、今はベッドの上でテレビを見る時間がほとんどだ。「いまの日本をこう変えたい」と訴える政党や候補者の姿を見るたびに、「憲法や社会保障のことをちゃんと考えてくれる人に一票を投じたい」との思いが募るという。

投票所の「手厚い支援」と「現実の壁」

町田市ウェブサイトのスクリーンショット。障がいや高齢を理由に投票が困難な有権者への支援策に関する情報が掲載されており、投票所の環境整備や手助けが説明されています。

町田市ウェブサイトのスクリーンショット。障がいや高齢を理由に投票が困難な有権者への支援策に関する情報が掲載されており、投票所の環境整備や手助けが説明されています。

町田市の公式ウェブサイトでは、「障がいのある方、高齢の方等、すべての有権者の方々に気持ちよく投票していただくために、投票所の環境整備、手助けや案内等の支援を行っています」と明記されている。具体的には、車椅子の貸し出しや筆談用筆記具の用意、視覚障害者向けの点字投票用紙、さらには身体が不自由で自筆が難しい場合に係員が代筆する「代理投票」といった手厚い支援が挙げられる。これらの支援は、投票の秘密が厳守される形で提供される。

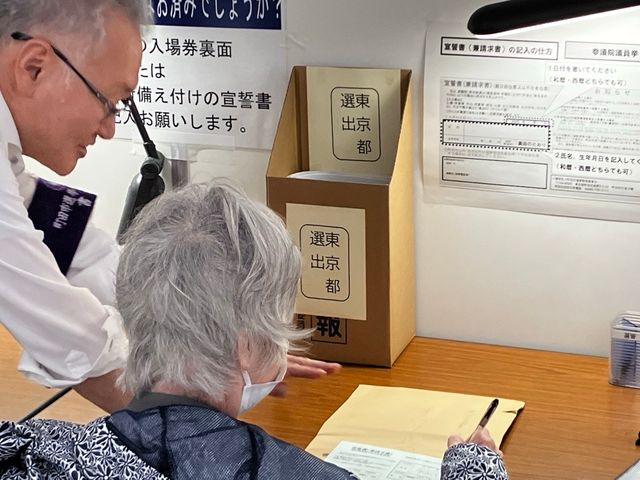

選挙管理委員会のスタッフに付き添われ、投票用紙を受け取る高齢の女性。車椅子で投票所に到着した様子を示しており、身体の不自由な方への支援の重要性を強調しています。

選挙管理委員会のスタッフに付き添われ、投票用紙を受け取る高齢の女性。車椅子で投票所に到着した様子を示しており、身体の不自由な方への支援の重要性を強調しています。

しかし、これらの手厚い支援はすべて「投票所に行った場合」に限定される。問題は、身体の衰えなどで投票所まで行くことができない有権者が少なくないことだ。自宅などで投票用紙に記入し郵送する「郵便投票」制度を利用できるのは、原則として要介護度が最も重い「要介護5」の認定者などに限られている。要介護4の母が一票を投じるためには、投票所まで足を運ぶことが不可欠なのである。記者が家族として付き添い、母の投票を実現させることとなったが、これは個別の対応に過ぎず、制度的な課題が残る。

高齢や障害を理由に投票困難な人々にとって、投票権を行使するためのハードルは依然として高い。参院選を機に、多くの有権者が直面するこの課題に対し、制度の見直しを含めたより包括的な支援策が求められている。