夏山シーズン到来とともに山岳遭難事故が多発しており、近年特に高齢者の登山事故が深刻です。令和6年には、遭難者全体の約6割が50代以上を占める状況です。

本稿では、この「高齢者登山」に潜む危険性を深く考察するため、1985年7月に北アルプス乗鞍岳で起きた「シニアグループ遭難騒ぎ」を再検証します。男女16名、最年長78歳のこのグループが一晩山中にとどまった一件は、地元では「ほぼ遭難」と指摘されながらも、リーダーは遭難を否定。当時の状況から、現代の登山者が学ぶべき教訓を探ります。

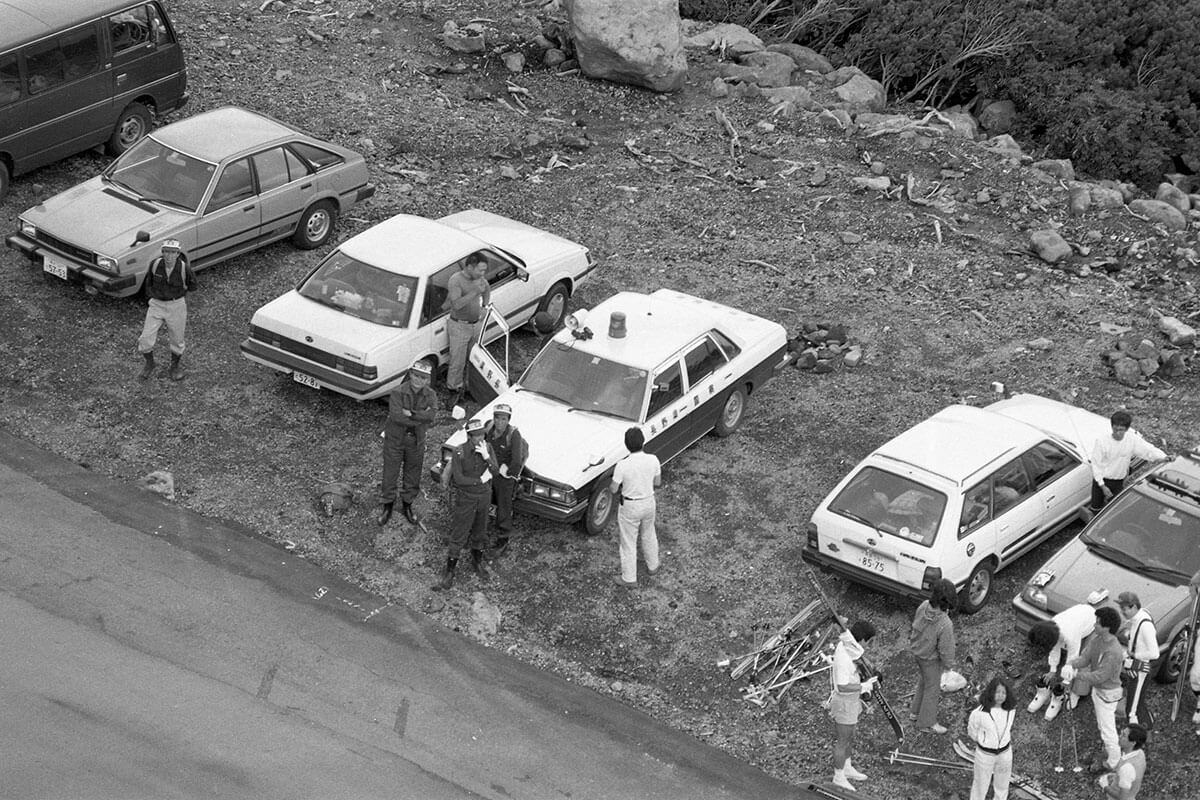

1985年の乗鞍岳で遭難した高齢者登山グループの捜索活動。救助隊員が広範囲にわたる山域を調査している様子。

1985年の乗鞍岳で遭難した高齢者登山グループの捜索活動。救助隊員が広範囲にわたる山域を調査している様子。

地元関係者が語る「乗鞍岳午後の危険」

地元の人々の視点から見れば、この16名のグループは既に遭難の危機に瀕していました。北アルプス・乗鞍岳の剣ヶ峰山頂に鎮座する乗鞍神社の職員は、当時の状況を次のように語ります。

「あの日は日曜日で、多くの登山客で賑わっていました。私は神社でお札や記念コインを販売しており、午前11時頃、その高齢者グループを見かけました。70歳を超える方の登山は珍しく、印象に残っています。しかし、7月の乗鞍山頂は、午後になると毎日と言っていいほど雷が発生します。乗鞍神社も度々落雷に見舞われ、焦げ跡が多数あるほどです。あの日も午後1時半頃、雨と雷が同時に襲来しました。私は登山客に早めの避難を促し、午後2時頃には誰もいないことを確認して下山しました。とにかく午後になったら、一刻も早く『肩の小屋』へ引き返し、雷がひどい場合には、ずぶぬれになってでも、さらに畳平まで下山しないと命に関わる危険があるのです。」

危険な「高天ヶ原経由で野麦峠」ルートの真実

神社職員は、遭難騒ぎとなった高齢者グループが、そのような危険な午後の時間帯に「高天ヶ原経由で野麦峠」へ向かっていたことに驚きを隠せませんでした。

「あの高齢者グループが、午後そんな時間に高天ヶ原経由で野麦峠へ向かっていたなど、夢にも思いませんでした。なぜなら、そのコースは『道らしい道』ではないからです。尾根が途中で2つ3つと枝分かれしてしまい、地元の人間でなければ通れません。この時期、地元の人間でさえ、その道は午前中にしか通りません。彼らが選んだルートは、経験豊富な地元の人々でも慎重になる、非常に危険度の高い道だったのです。」

この証言は、グループが山の特性や、悪天候時のリスクマネジメントを十分に理解していなかった可能性を示唆しています。登山における適切な計画とルート選定の重要性が浮き彫りになります。

1985年の乗鞍岳「遭難騒ぎ」は、自然の厳しさと事前準備の重要性を痛感させます。特に高齢者登山においては、安易な判断が命取りになりかねません。

本件は、登山計画の徹底、天候急変への備え、そして適切なルート選択がいかに重要であるかを現代の登山者に警鐘を鳴らしています。安全な山行のためには、知識と経験に基づいた慎重な行動が不可欠です。

(出典:「週刊新潮」1985年7月20日号「『男8人女8人』老人登山隊 『遭難劇』進行中の分別」を再編集。文中の年齢などは掲載当時のものです)

Source link