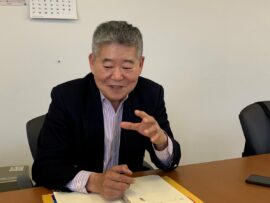

連日暑い日が続き、気候変動対策の議論が世界中で活発化しています。ドイツにおいても、異例の猛暑が国民生活に大きな影響を及ぼしており、その背景には「脱産業化」ともいえる行き過ぎた脱炭素政策があると、ドイツ在住作家の川口マーン惠美氏は指摘します。本稿では、ドイツの現状と、メディアの報道が社会に与える影響、そして過度な環境政策がもたらす課題について深く掘り下げていきます。

ドイツメディアの「気候パニック煽り」の実態

ドイツでは6月末から7月初めにかけて、この時期としては異例の猛暑に見舞われました。中には40℃に達する都市もあり、公共放送のテレビ局は、夜のニュースの3分の1から半分近くを気候関連の報道に割き、国民の間にパニックを煽るような姿勢を見せました。まるで世界では他に重要な出来事が起こっていないかのような偏った報道が続いたのです。

普段は気温に応じて緑、黄色、オレンジなどに色分けされる天気図は、連日赤やドス黒い臙脂色一色となり、画面には暑さに喘ぐ人々の映像が次々と映し出されました。メディアは視聴者の不安を煽るべく、過剰なまでに猛暑の状況を繰り返し報じ、国民はこれらのニュースに釘付けになりました。

猛暑がドイツ国民生活にもたらす具体的な影響

クーラーがない生活の厳しさ

ドイツの多くの建物にはクーラーが設置されていません。そのため、市役所や町役場では暑さのために仕事にならず、病院では入院患者の部屋の温度計が30℃を指すという状況が発生しました。多くの学校も午前10時半頃には休校措置を取るなど、猛暑は社会インフラに直接的な影響を与えています。

一般の職場では休業できないため、「室内が30℃以上になった場合、雇用者は何らかの措置を講じなければならない」と識者が提言。扇風機の設置、冷たい飲み物の提供、勤務時間の短縮などが挙げられます。しかし、病院の医師や看護師のように勤務時間を短縮できない職種もあり、その過酷な状況が深刻な面持ちで報道されました。背景には熱中症で病院に運ばれてきた高齢者の姿があり、ドイツの高齢化社会における気候変動の影響を浮き彫りにしています。

経済活動と生活の現場で直面する過酷な状況

砂漠のように乾燥した畑では、農家の人々が農作物への深刻な被害を訴えています。レストランの厨房や戸外のカフェでは、従業員が真っ赤な顔で汗だくになりながら働き、その過酷な労働環境が報じられました。

圧巻だったのは、カンカン照りの道路でアスファルト舗装を行っている人々の映像です。敷き均していく真っ黒なアスファルト混合物は150℃以上にもなるとされ、過酷な暑さの中で肉体労働に従事する人々の姿は、見る者に大きな衝撃を与えました。このような映像が延々と流されることで、西洋人がこれまで築き上げてきた文明が、灼熱の太陽にじりじりと焦がされ、今にも滅びていくかのような錯覚に陥るほどです。

ドイツの多くの家庭にクーラーがないため、国民は吹き出す汗を拭きつつ、自らも暑さを実感しながらこれらの猛暑ニュースを見ています。夜中でも部屋の温度が下がらないため、ベランダに寝椅子を出して寝るという友人の話も、ドイツ国民が直面する現実を物語っています。

メディアの「恐怖煽り」と国民の心理

ドイツメディアの報道姿勢は、あらゆる機会を捉えて視聴者をパニックに陥れることを得意としています。しかし、興味深いことに、ドイツ国民側も「怖いニュース」を好む傾向があるため、メディアの「パニック煽り」と国民の「需要」が絶妙に一致しているのです。この需要と供給のサイクルが、「ドイツには怖いニュースが多い」という結論に繋がっています。

ドイツの猛暑で汗を拭う人々のイメージ。気候変動による生活への影響を示す。

ドイツの猛暑で汗を拭う人々のイメージ。気候変動による生活への影響を示す。

結論

ドイツにおける猛暑報道は単なる気象現象の伝達に留まらず、過剰な脱炭素政策、特に「脱産業化」が社会にもたらす潜在的なリスクへの警鐘として機能しています。メディアの報道姿勢が国民の不安を煽る一方で、その根底には現実的な政策課題が横たわっています。地球温暖化対策は喫緊の課題であるものの、その実施方法が国民生活や産業に与える影響を無視することはできません。ドイツの事例は、環境政策と社会経済のバランスの重要性を私たちに示唆していると言えるでしょう。