ギリシャの経済学者ヤニス・バルファキス氏による世界的ベストセラー『テクノ封建制』が日本でも大きな話題を呼んでいます。この概念が問いかけるのは、現代社会におけるデジタル・プラットフォームの寡占と、それによって生じる新たな形態の「搾取」です。バルファキス氏は、私たちが「クラウド農奴」と化し、テック富豪たちの支配下に置かれていると警鐘を鳴らします。この不公平な経済システムは、中世の封建制を彷彿とさせるとも指摘されており、私たちはこの状況から逃れる術を持つのでしょうか。本記事では、この「テクノ封建制」の核心とその影響について、東京大学名誉教授である石田英敬氏の見解を通して深掘りしていきます。

デジタル時代の権力構造と政治への影響

石田英敬氏は、イーロン・マスク氏とドナルド・トランプ氏の関係を例に挙げ、テック企業を率いるごく少数の支配者たちが政治的権力にまで踏み込み、世界を大きく歪めている現状について強い懸念を示しています。現代において「テクノ封建領主」とも言える彼らの動きは、社会全体に計り知れない影響を与えつつあります。

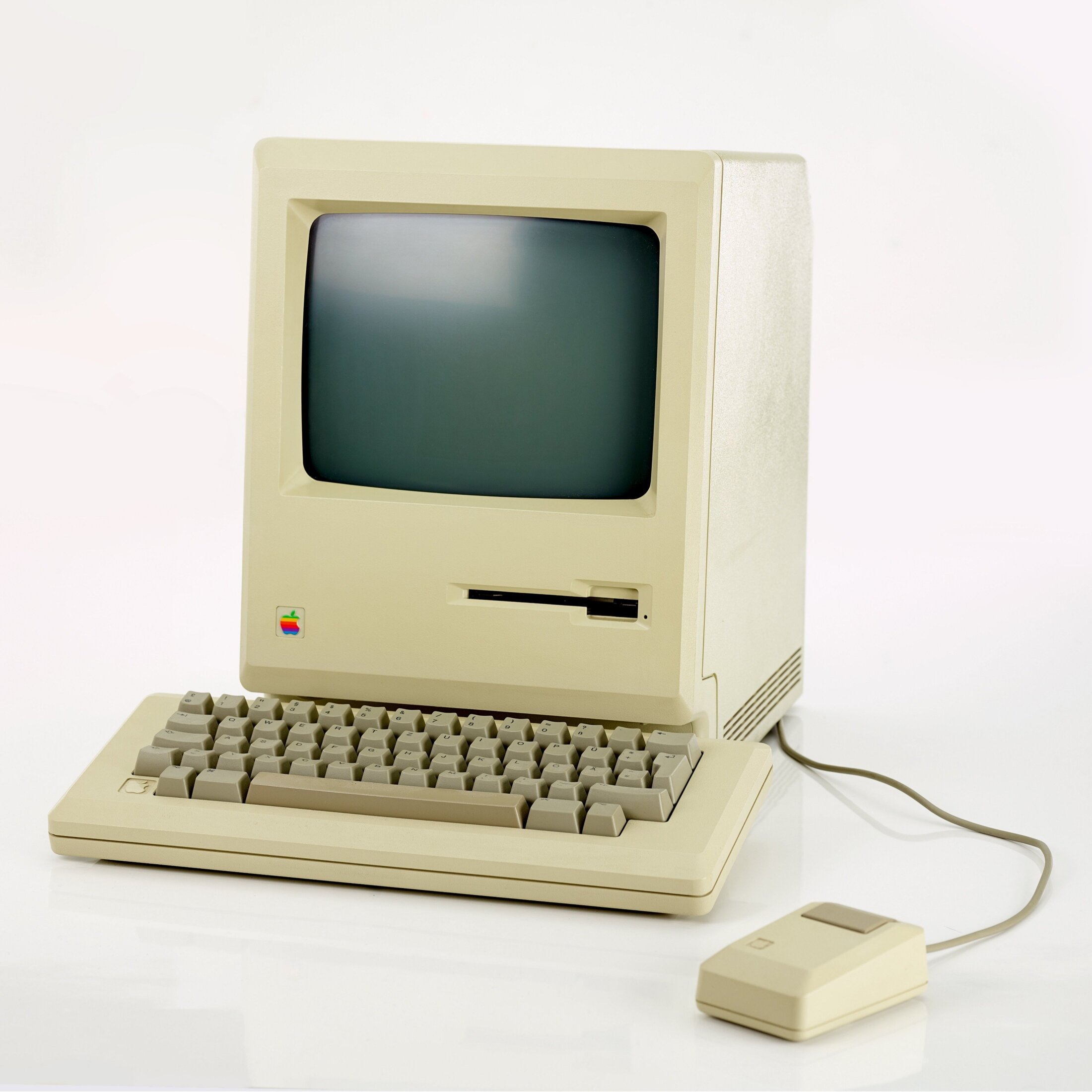

石田氏によると、インターネットが普及し、スティーブ・ジョブズのような人物が登場した当初、コンピューターは「誰でも使える道具」という感覚で受け入れられました。しかし、その後の情報革命の進度は異常なまでに早く、わずか10年で100年分の歴史的変化が起こるような時代に突入しました。

初期のマッキントッシュコンピュータ。テクノロジーの発展とその影響を象徴するイメージ。

初期のマッキントッシュコンピュータ。テクノロジーの発展とその影響を象徴するイメージ。

気づけば、かつてSFの中でしか語られなかったようなディストピアが現実のものとなり、私たちは「これは一体何なのか」と問いかけざるを得ない状況に直面しています。多くの人々が不安を感じながらも、その状況をどう捉え、どう対処すれば良いのかという方法を見つけられない時代になっているからこそ、『テクノ封建制』のような書籍の重要性が高まっているのです。

「情報の鎖」に繋がれた現代人の現実

石田氏は以前から、ジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』の冒頭の一節「人間は生まれながらにして自由である。しかし、いたるところで鎖に繋がれている」をもじり、「人間は生まれながらにして自由である。しかし、いたるところでネットに繋がれている」と語ってきました。この言葉は、現代人の置かれている状況を的確に表しています。

石田氏が10年ほど前からこの問いを投げかけてきた背景には、当時からスマホをはじめとする様々な機器や環境に常に接続されている状況に対する違和感がありました。彼によれば、まさにこの「常に繋がれている」という状況こそが、『テクノ封建制』で語られる本質であると言います。ルソーが目指したのが「鎖からの解放」であったのに対し、「テクノ封建制」下では、あらゆる人々が「情報の鎖」に繋がれてしまっているという逆説的な現実が展開されています。

サイバネティクス化する日常生活

「テクノ封建制」の議論をさらに深く掘り下げると、日常生活そのものが変容している現実が見えてきます。例えば、アマゾンが開発したバーチャルアシスタントAI技術「アレクサ」の例が挙げられます。私たちの居住環境そのものがインテリジェント化し、まるで部屋が私たちの話を聞いているかのような状況が現実化しつつあるのです。

石田氏の専門領域であるサイバネティクスから見れば、これは「サイバネティクス化した世界」と言えます。すべてのツールやデバイスが連携し、自動的かつ自律的に情報を処理する環境が構築されているのです。現代の情報テクノロジー化された社会の特徴は、人間の生活がそうしたサイバネティクス的なシステムに組み込まれ、日々の営み自体がこれらのデバイスのインターフェースの上で成り立つようになっている点にあります。この状況は、私たちの自由やプライバシーに対する新たな問いを投げかけ続けています。

まとめ:情報化社会における新たな課題と展望

ヤニス・バルファキス氏が提唱する「テクノ封建制」と、石田英敬氏による深い考察は、現代社会が直面するデジタル支配と「情報の鎖」という新たな課題を浮き彫りにしています。テック企業が持つ強大な権力、それが政治にまで及ぼす影響、そして私たちの日常生活がいかに情報テクノロジーに深く組み込まれているか。これらはもはやSFの話ではなく、現実のディストピアとして私たちの目の前で進行しています。

私たちは、この急激な変化の中で、自らの立ち位置と自由について深く考える必要があります。情報の利便性を享受する一方で、それがもたらす「クラウド農奴」化というリスクにどう向き合うか。石田氏が指摘するように、多くの人が不安を感じながらも、どう考えたら良いか道を見つけられない時代だからこそ、このような議論が極めて重要になります。この「情報の鎖」から真に解放される道を見出すために、一人ひとりが意識を高め、社会全体で議論を深めていくことが、これからの社会を形作る上で不可欠となるでしょう。

参考文献

- ヤニス・バルファキス. (出版年). 『テクノ封建制』.

- [本記事の元記事] Yahoo!ニュース (2025年7月27日). 「テクノ封建制 #9」. https://news.yahoo.co.jp/articles/c50d9d1e34644099ea8533aaa1481abb683abba4