日本政府は5日、コメの需給判断を見誤った結果として生じたコメ不足と価格高騰を受け、これまでの農業政策を大きく転換し、コメの増産へと方針を切り替えた。長年にわたり行われてきた生産調整、事実上の減反政策が見直されることは、日本の農政において歴史的な転換点となる。しかし、この方針転換は、記録的な猛暑と一部地域での深刻な水不足に直面する日本の農業現場に、新たな課題を突きつけている。小泉進次郎農林水産大臣は、高温耐性品種への切り替えと高温に強い産地形成に向けた施策の検討を指示したが、コメから他の作物に転作した農家が多く、農業従事者の高齢化が進む中で、増産は本当に可能なのか。この歴史的転換の背景と現場の声を深掘りする。

これまでの政府見解と政策転換の背景

これまで政府は、江藤拓前農林水産大臣が「コメ自体は間違いなくある」「流通に問題がある」と発言するなど、日本国内のコメ生産には問題がないとの見解を示してきた。しかし、今回の石破茂総理の「生産量に不足があったことを真摯に受け止める」という発言、そして小泉農林水産大臣の「消費の動向を見誤った」という認識の表明により、政府はコメ増産へと明確な方針転換を決定した。

農林水産省の調査データが示すように、2022年まで下降傾向にあったコメの需要実績と見通しは、2023年には23万トン、2024年には37万トンも実績が見通しを上回り、結果として「コメ不足」が顕在化している。この需給ギャップが、今回の政策転換の直接的な背景にある。

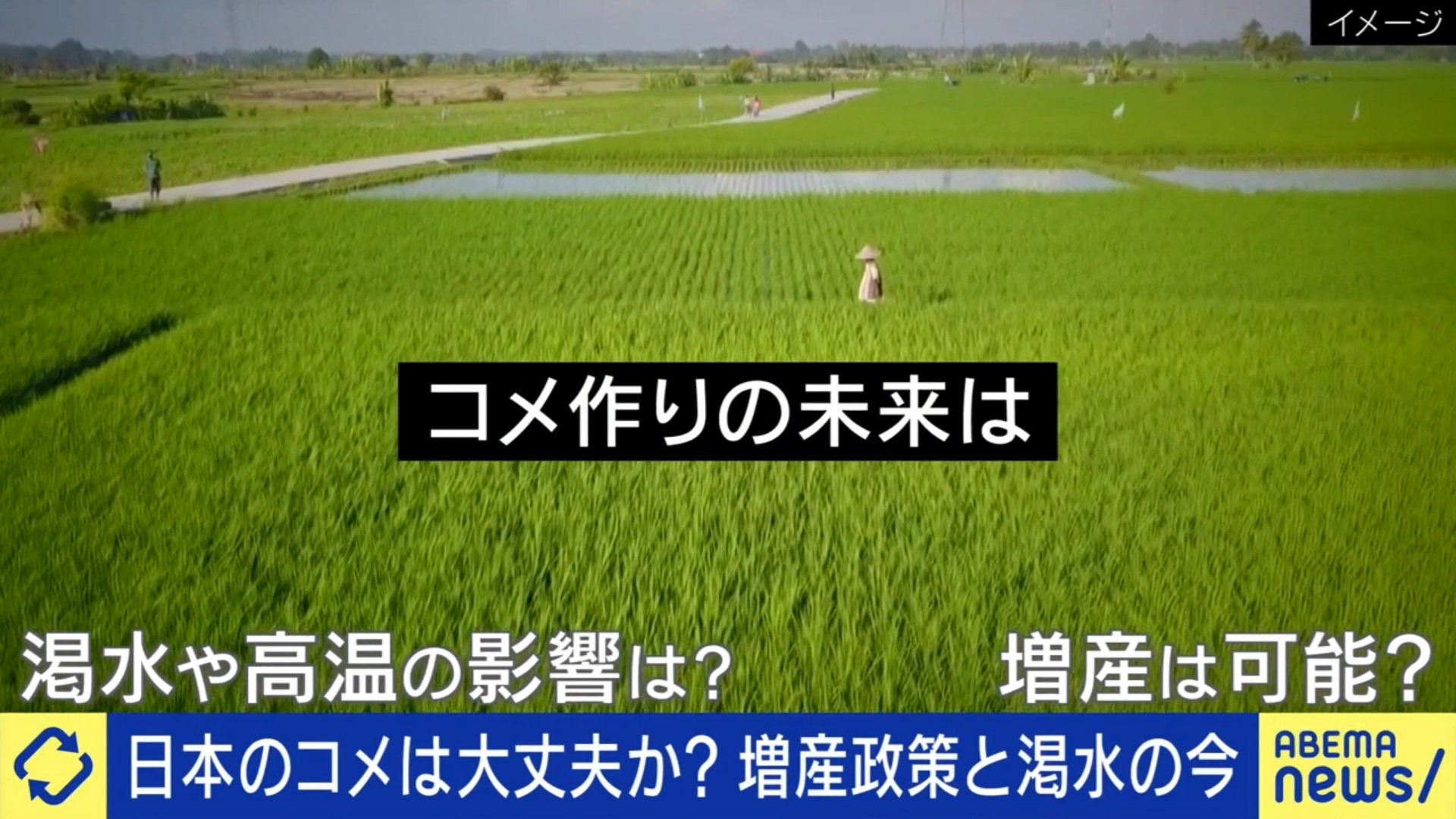

日本の広大な水田風景と、今後のコメ作りを象徴するイメージ

日本の広大な水田風景と、今後のコメ作りを象徴するイメージ

現場からの声:コメ農家と米穀店の指摘

こうした政府の方針転換とコメ不足の現状に対し、農業現場からは切実な声が上がっている。兵庫県豊岡市でコメ農家を営む坪口農事未来研究所取締役の平峰拓郎氏は、ここ数年のコメ不足は予見できたものだと語る。「コメ不足は、言われる当初から感じていた。収量が少ないという話は、全国のいろいろな方から聞いていて、不足することはわかっていた」と、現場の実感を述べる。

横浜で3代続く米屋の店主であり水田環境鑑定士でもある芦垣裕氏も、政府の判断ミスを厳しく指摘する。「政府が本当に見誤った。もう一昨年からコメは足りないと言われ始めていた。昨年の7月ぐらいからスーパーからコメが消え、その後に南海トラフの問題もあってさらに加速して騒ぎになった」と、具体的な経緯を振り返る。コメ不足の理由としては、「インバウンド(訪日外国人観光客)の関係もある。それから不景気ということもあって、家庭内でご飯を食べる率がすごく多くなった」と、訪日外国人観光客による消費量の増加や、日本人の外食控えによる家庭内でのコメ消費の増加が、政府の需要見通しを大きく上回った要因であると分析している。

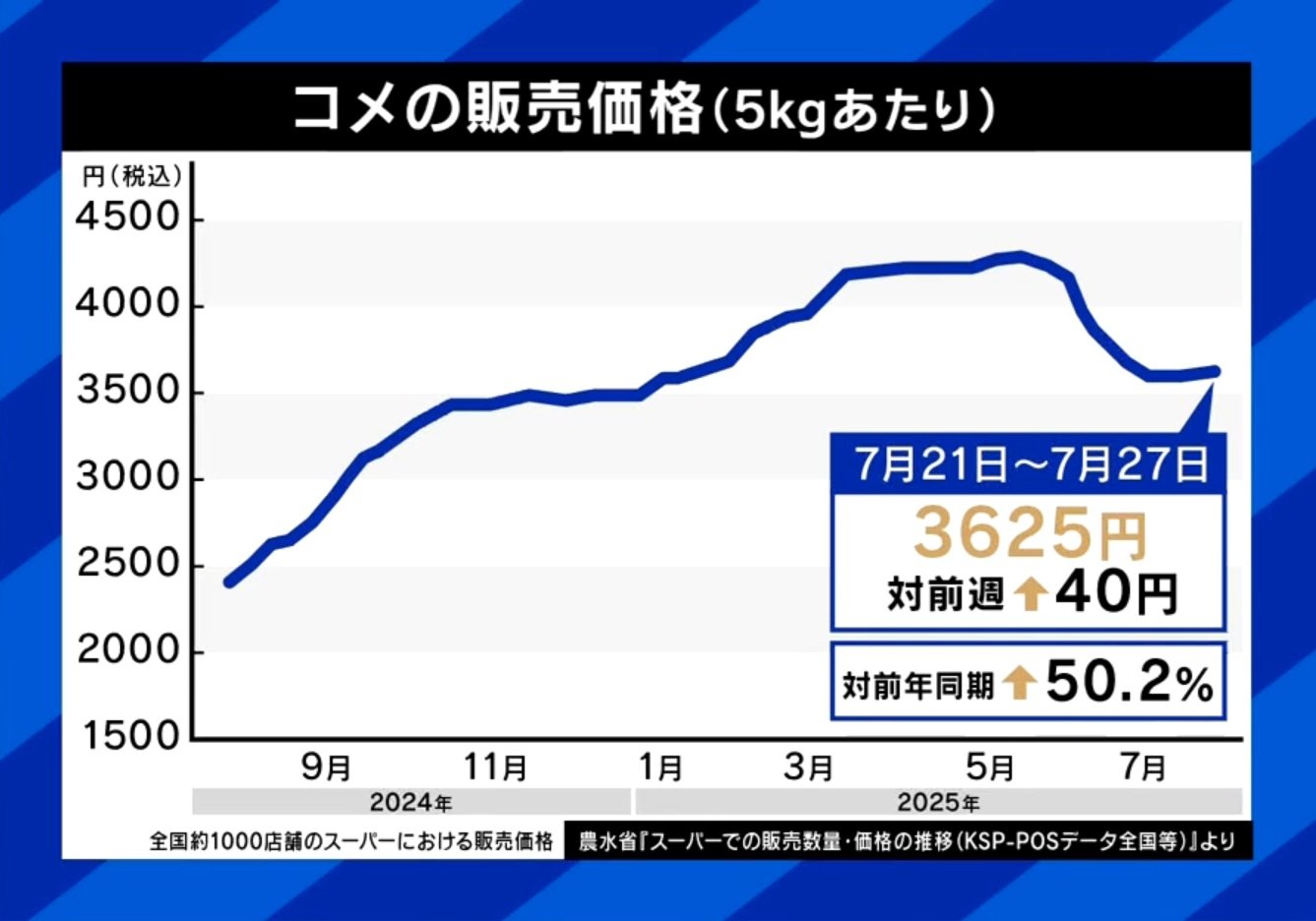

日本のコメの販売価格推移と需給状況を示すグラフ

日本のコメの販売価格推移と需給状況を示すグラフ

猛暑と渇水の深刻な影響

さらに今年の夏は記録的な猛暑と渇水が日本列島を襲い、コメ生産に深刻な影響を与えている。平峰氏は、自身の営む豊岡市の状況について「40度近い高温が非常に長く続いていた。コメが一部枯れてしまい、田んぼも白く割れている。去年ぐらいからカメムシの被害も非常に増えていて、コメ作りが非常に厳しい状況だ」と現状を語る。現時点では1〜2割のコメが枯れているものの、最終的な収量への影響は玄米にしてみないと分からないとし、「2〜3割は(収量が)減るかも知れない」と懸念を示している。

政府も渇水対策として、ヒト(MAFF-SAT=災害緊急派遣チームの派遣)、モノ(国土交通省と連携した給水車等の活用)、カネ(ポンプ、番水等の50%の諸経費補助)という3本柱を掲げている。しかし、平峰氏は「少し対策が遅い」と感じており、現場の農家が直面する現実と、政府の対策との間にタイムラグがあることを示唆している。

まとめ

日本のコメ政策は、過去の減反政策から増産へと歴史的な転換期を迎えている。これは、政府がコメの需要見通しを誤ったこと、そして訪日外国人観光客の増加や国内の消費行動の変化が重なった結果である。しかし、この増産への転換は、農家の高齢化や転作の進展に加え、記録的な猛暑や深刻な水不足といった気候変動の影響という、新たな、そして喫緊の課題に直面している。

政府は高温耐性品種への切り替えや渇水対策を打ち出しているものの、現場からは対策の遅れを指摘する声も聞かれる。コメ作りの未来は、単なる政策転換だけでなく、気候変動への適応、そして農業現場へのきめ細やかな支援が不可欠であることを示唆している。日本の食料安全保障を支えるコメ生産が、この困難な局面を乗り越えられるか、今後の動向が注目される。

参考文献

- 日本ニュース24時間

- ABEMA Prime

- 農林水産省 統計データ